Nat Cardiovasc Res 中南大学湘雅药学院张政团队揭示TRPM7通道激酶驱动腹主动脉瘤发生的分子机制

2025-02-21 论道心血管 论道心血管 发表于陕西省

临床药物FTY720可通过抑制TRPM7通道活性改善AAA。这一发现不仅阐明了TRPM7在AAA中的分子调控机制,更为AAA的防治提供了新的治疗策略,具有潜在的临床转化潜能。

腹主动脉瘤(AAA)指腹主动脉局部扩张超过正常直径的50%以上,常发生在肾下主动脉段。大多数患者在动脉瘤破裂前无明显症状,而一旦破裂,死亡率极高。AAA直径大于5.5厘米时,开放手术或腔内动脉瘤修复术是标准治疗方案。而对于直径小于5.5厘米的动脉瘤,目前尚无明确的干预标准,通常建议定期影像监测和药物管理。AAA病因复杂,包括血管平滑肌细胞死亡、氧化应激、炎症反应和基质降解酶过度活化等。目前,针对高血压和高脂血症等风险因素的药物试验,如β受体阻滞剂和血管紧张素抑制剂,效果有限。近期,二甲双胍的潜在应用正在研究中。尽管部分药物在动物实验中有效,但尚未成功应用于临床。这反映了AAA病理的复杂性,深入研究其机制仍是治疗突破的关键。

2025年2月14日,中南大学湘雅药学院张政教授研究团队在心血管期刊Nature Cardiovascular Research在线发表最新研究成果。研究论文题为“The TRPM7 Chanzyme in Smooth Muscle Cells Drives Abdominal Aortic Aneurysm in Mice”,揭示了离子通道激酶TRPM7对腹主动脉瘤的关键调控机制。研究发现,特异性敲除平滑肌细胞中的 Trpm7 基因可保护小鼠免于AAA。TRPM7通道促进钙、锌离子内流,分别通过Ca2+/calcineurin/ CRTC2/CREB和Zn2+/MTF1信号轴,最终导致Mmp2基因表达增加,促进AAA。临床药物FTY720可通过抑制TRPM7通道活性改善AAA。这一发现不仅阐明了TRPM7在AAA中的分子调控机制,更为AAA的防治提供了新的治疗策略,具有潜在的临床转化潜能。

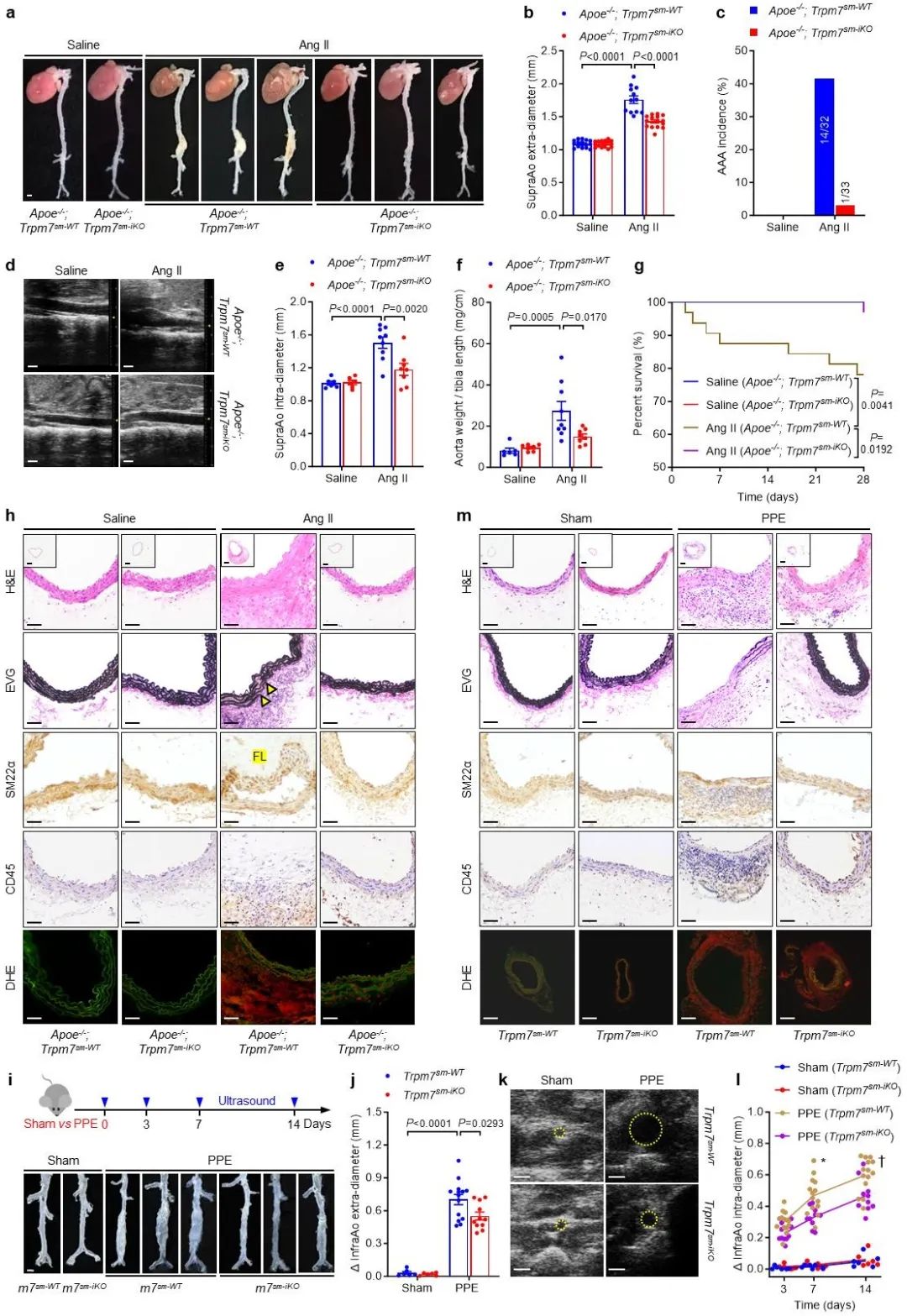

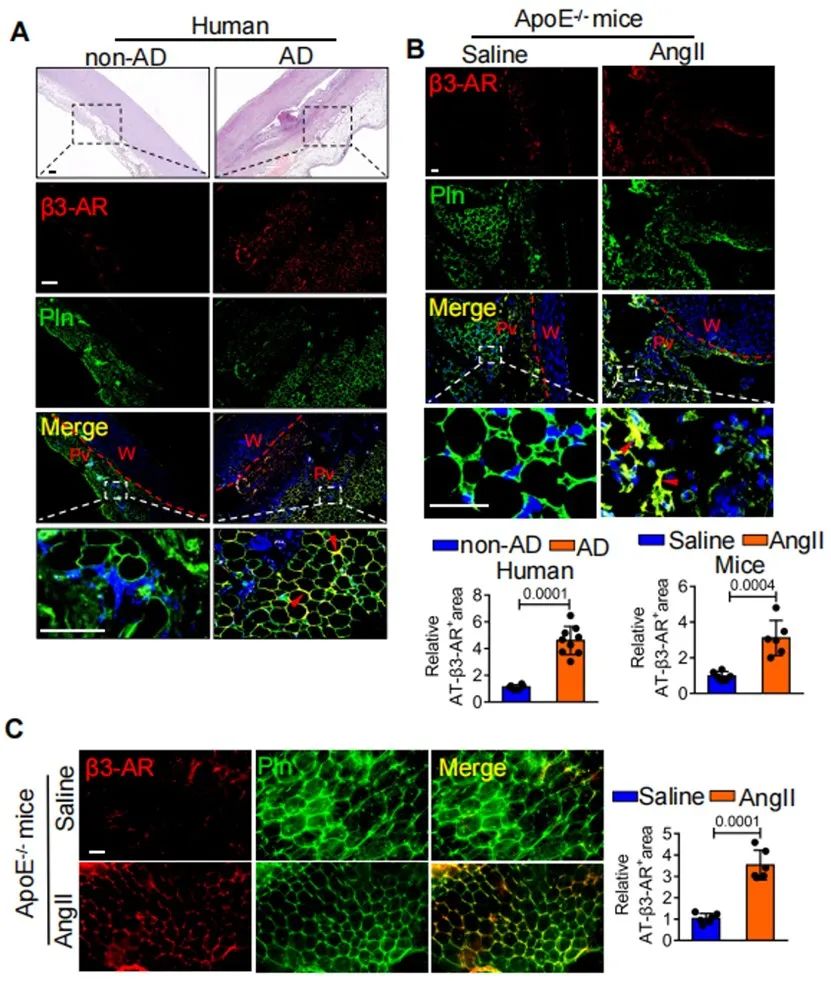

为探究平滑肌细胞(SMC)中TRPM7在AAA发病机制中的作用,研究人员构建了SMC特异性Trpm7基因敲除小鼠。通过猪胰弹性蛋白酶灌注和血管紧张素Ⅱ输注两种AAA模型,发现与野生型小鼠相比,基因敲除小鼠的主动脉扩张、破裂率、死亡率显著降低,主动脉结构和弹性纤维完整性得到保护,SMC丢失、白细胞浸润和氧化应激也得到改善。这些结果表明,SMC中的TRPM7在AAA发生发展中起关键作用(图1)。

图1. 平滑肌特异性TRPM7缺乏可减轻小鼠的腹主动脉瘤

AAA病理特征为中膜退化,其中金属基质蛋白酶作用关键。研究人员通过凝胶酶谱法发现,Trpm7基因敲除可降低AAA小鼠模型中的明胶酶活性。鉴于TRPM7具有离子通道功能,可能影响金属蛋白酶的表达与活性,研究人员进行了转录水平筛选,发现TRPM7通道激活剂可上调多种金属基质蛋白酶mRNA,但敲除Trpm7后仅Mmp2 mRNA的增加被消除。进一步实验证实,TRPM7通过转录机制调控MMP2表达,而非转录后或翻译后调控。通过构建TRPM7通道和激酶结构域的功能缺失突变体,证明了MMP2的表达主要受TRPM7通道功能调控,而非其激酶活性或结构作用。

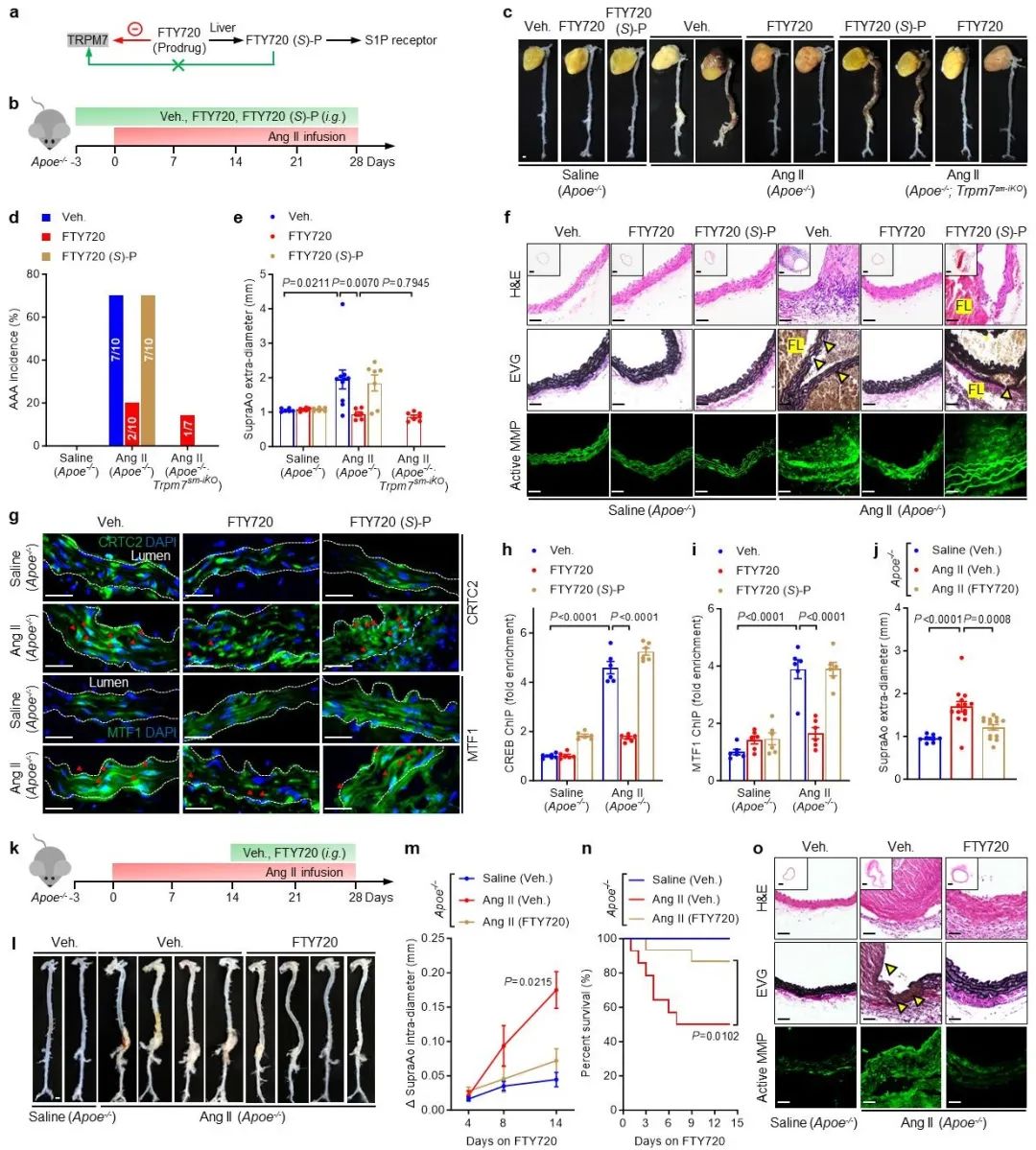

为验证TRPM7作为AAA治疗靶点的可行性,研究人员使用TRPM7阻断剂FTY720(芬戈莫德)进行了体内药理学研究。FTY720是FDA批准药物,其代谢产物FTY720(S)-P主要作用于淋巴细胞。研究首先证实仅FTY720(而非其代谢物)能抑制MMP2表达。随后,在两种AAA小鼠模型中,预防性给予FTY720均显著改善AAA表型,且该效果依赖于TRPM7的存在。机制上,FTY720抑制了关键转录因子CRTC2、MTF1的核转位及其在Mmp2启动子区的结合。最后,在已形成AAA的小鼠模型中进行干预性研究,发现FTY720对主动脉扩张40-50%的亚临床AAA小鼠有效,可抑制其进一步扩张并降低死亡率。这些结果表明,FTY720阻断TRPM7对AAA具有潜在治疗价值(图2)。

图2. FTY720通过阻断TRPM7减轻小鼠腹主动脉瘤

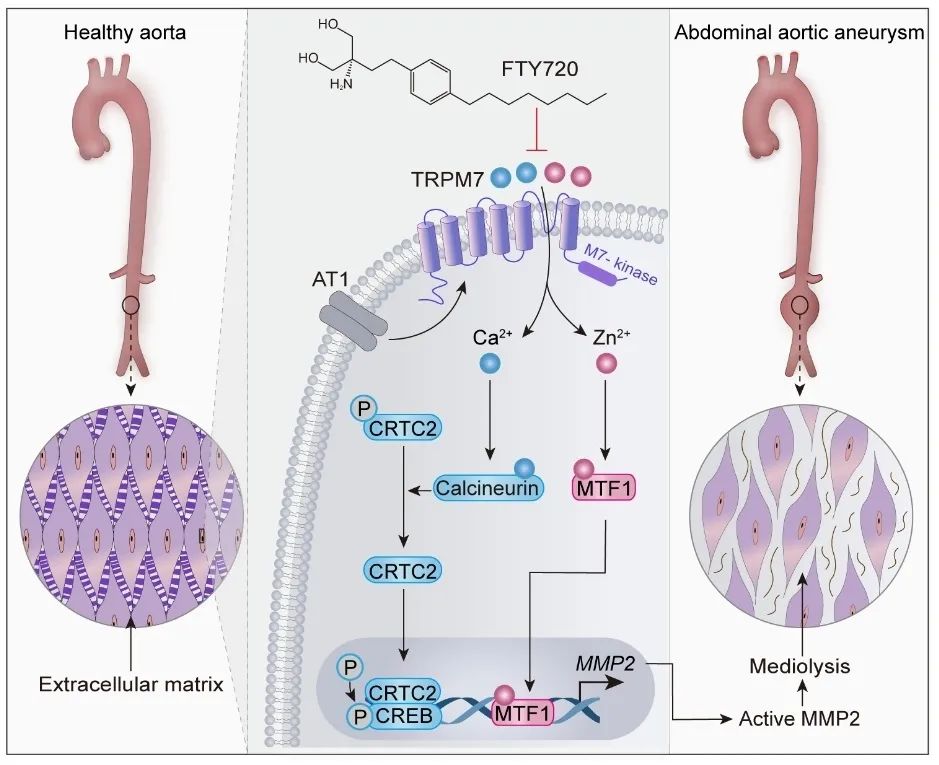

综上所述,该研究通过逐步实验排除,揭示了Ca2+和Zn2+对Mmp2转录调控的特异性。利用功能获得性突变体,确定了Ca2+和Zn2+分别激活calcineurin/CRTC2/CREB和MTF1通路。在AAA发生时,TRPM7通道功能增强,导致Ca2+和Zn2+内流,分别激活各自的下游信号通路,促进Mmp2转录。本研究不仅揭示了TRPM7作为离子信号枢纽调控Mmp2表达,还阐明了SMC中Ca2+/Zn2+信号的作用及其与AAA的关系,并拓展了对TRPM7通道生物学功能的理解,为AAA的离子紊乱机制和潜在治疗策略研究奠定了基础(图3)。

图3. 研究机制图

中南大学湘雅药学院张政教授为本论文通讯作者,王璇博士和王觅博士为文章并列第一作者。该文章获得国家自然科学基金项目以及湖南省自然科学基金资助。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s44161-025-00613-5

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#腹主动脉瘤# #TRPM7通道#

39 举报