JACC:肥胖患者房颤治疗中导管消融优于生活方式加药物治疗

10小时前 MedSci原创 MedSci原创 发表于上海

管积极生活方式调整带来了体重和代谢改善,但在维持窦性心律方面远不及导管消融。因而建议临床上肥胖AF患者应早期推荐导管消融,不应因体重因素延迟干预。

房颤(AF)是临床最常见的持续性心律失常,全球约6000万人患病,与显著的心血管疾病风险和死亡率相关。肥胖已被确认为AF的强独立危险因素,BMI每增加5 kg/m²,AF的发病风险提高19%-29%。非随机观察研究指出减重及体育锻炼能有效减少AF发作频率,但此前相关RCT多未纳入充分的生活方式干预。与此同时,导管消融被确立为AF中最有效的节律控制手段,CABANA等大型RCT结果表明消融优于抗心律失常药物治疗,但多数研究患者BMI平均约30 kg/m²,尚缺乏高BMI患者中生活方式调整策略的随机对比数据。本研究正是在上述背景下,设计探讨LFM+AAD治疗是否非劣于CA。

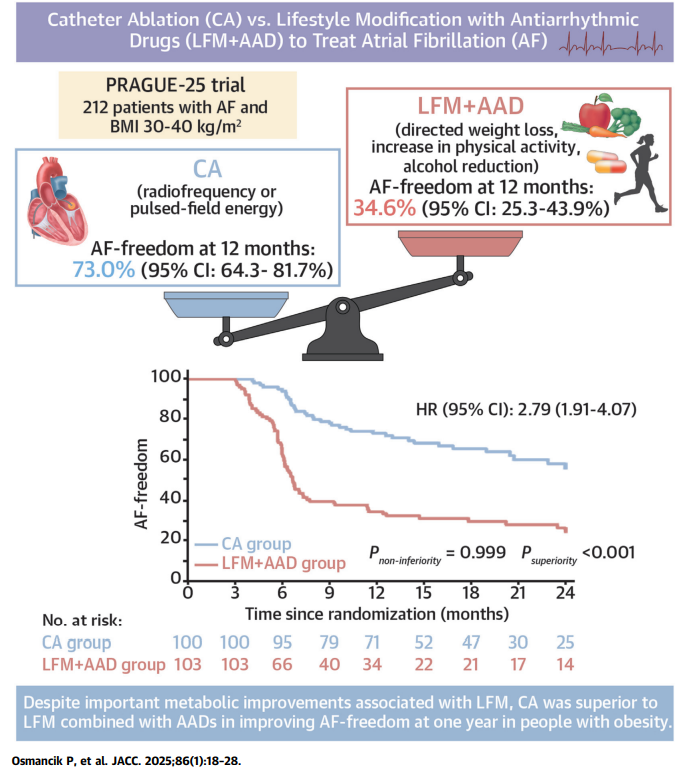

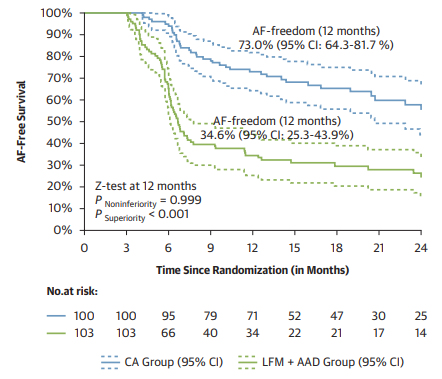

近期,发表在Journal of the American College of Cardiology杂志的一项多中心随机非劣效性试验(PRAGUE-25),共纳入203例体重指数(BMI)介于30-40 kg/m²,伴有阵发性或持续性房颤的患者,随机分配接受导管射频或脉冲场消融(CA组,n=100)或生活方式干预结合抗心律失常药物治疗(LFM+AAD组,n=103)。主要终点为基线3个月空白期后至12个月内任何持续时间超过30秒的房颤复发。次要终点涵盖心房颤动负荷、最大摄氧量(VO2 max)、代谢指标和生活质量评分。结果显示,CA组房颤持续缓解率显著优于LFM+AAD组,提示导管消融是肥胖AF患者的优选治疗方案。

本试验为多中心、随机、非劣效性设计。纳入年龄小于75岁、BMI 30-40 kg/m²、具有症状性阵发性或持续性AF患者。排除严重心力衰竭(LVEF ≤40%)、未治疗的冠心病及左房径>60mm患者。随机分配为CA组或LFM+AAD组。

CA组在6周内完成以肺静脉隔离为核心的消融手术。LFM+AAD组则由营养与运动专家团队指导,采取个性化卡路里限制与运动方案,辅以抗心律失常药物(以IC类药物为主,胺碘酮为三线)。两组均于治疗开始后3个月设定空白期,不将该期间复发视作失败。随访1年,定期3个月进行7天连续Holter监测,记录AF负荷及其他终点。

研究结果

基线特征

两组患者平均年龄60岁,BMI约34.9 kg/m²,约56%为阵发性AF,基础特征均衡。

体重变化及代谢指标

LFM+AAD组体重平均下降6.37 kg(约5.8%),远超CA组无显著变化。HbA1c在LFM+AAD组也显著降低(-1.4 mmol/L),而CA组略有上升。

主要终点

敏感性分析显示整个随访期间,CA组相对于LFM+AAD组的无AF复发风险降低约2.8倍(HR 2.79,95% CI 1.91-4.07)。

图:导管消融与LFM+AAD组12个月AF无复发生存曲线

次要终点

两组均获生活质量显著改善。LFM+AAD组VO2 max有所提高,提示体能改善。NT-proBNP水平均下降,提示心脏负荷改善。AF负荷虽在两组均降低,但组间无统计学差异。

安全性

主要不良事件发生率低,CA组1例(1%)短暂脑缺血发作,LFM+AAD组4例(3.8%)主要不良事件,包括3例晕厥及1例突发心源性死亡。后者系服用普罗帕酮抗心律失常药。

研究价值与意义

本研究针对肥胖房颤患者,系统随机对比导管消融与生活方式加药物治疗的试验。结果显示,尽管积极生活方式调整带来了体重和代谢改善,但在维持窦性心律方面远不及导管消融。因而建议临床上肥胖AF患者应早期推荐导管消融,不应因体重因素延迟干预。

同时,生活方式调整带来的代谢及心肺功能获益不容忽视,这对降低AF长期心血管风险及改善生活质量亦意义重大。患者应被鼓励通过减重改善整体心脏健康,配合适当的医学治疗。

从安全性角度看,导管消融并发症少且多可避免,抗心律失常药物虽常用但亦存在潜在严重不良事件风险,尤其在肥胖患者中需谨慎使用。

本研究的不足在于LFM+AAD组未充分利用GLP-1受体激动剂等新型有效减重药物,且减重未达到既定目标,未来可进一步探索结合现代药物减重策略对AF疗效的影响。

该研究为临床决策提供了重要依据,引导肥胖AF患者优化个体化管理方案。

原始出处

Osmancik P, Roubicek T, Havranek S, et al. Catheter Ablation vs Lifestyle Modification With Antiarrhythmic Drugs to Treat Atrial Fibrillation PRAGUE-25 Trial. J Am Coll Cardiol. 2025;86(1):18-28.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#药物# #导管消融# #生活方式#

6 举报