【病例报告】双侧颈内动脉及双侧椎动脉闭塞伴咳嗽性晕厥一例

2025-01-18 中国脑血管病杂志 中国脑血管病杂志 发表于上海

笔者拟报道1例双侧颈内动脉及双侧椎动脉闭塞患者,并对其颅内侧支循环情况进行探讨。

摘要:双侧颈内动脉及双侧椎动脉均完全闭塞的患者在临床上较为罕见,作者报道了1例双侧颈内动脉及双侧椎动闭塞的患者,该患者曾出现咳嗽性晕厥,但并无其他神经系统缺损症状,脑血管造影显示其颅内存在较为广泛的侧支循环。作者对这一独特病例进行了报道,并对其颅内侧支循环情况进行了探讨。

由于侧支循环的建立,脑缺血事件并不完全与主要脑动脉闭塞性病变的严重程度相关,广泛的侧支循环或能维持脑组织灌注,从而避免脑梗死发生。笔者拟报道1例双侧颈内动脉及双侧椎动脉闭塞患者,并对其颅内侧支循环情况进行探讨。

患者

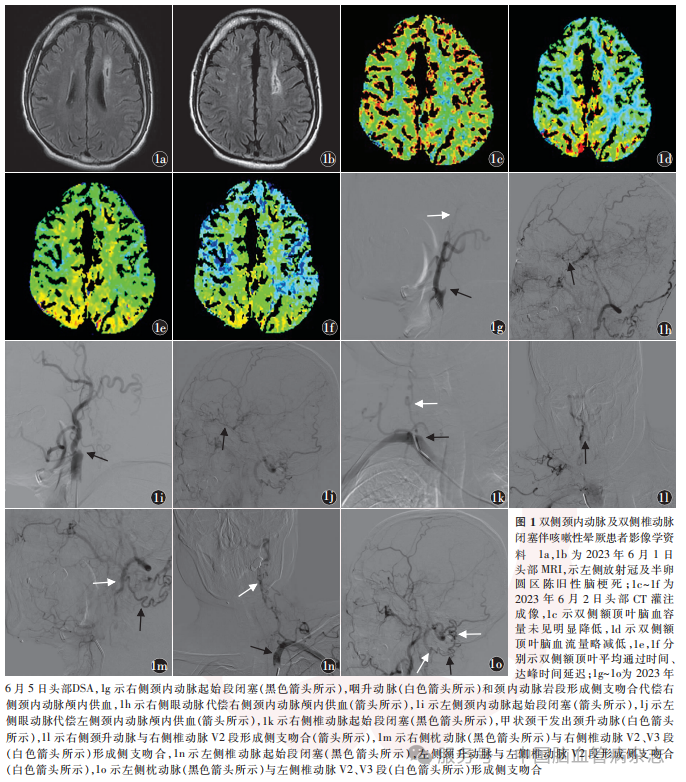

男,67 岁,主因“反复咳嗽后晕厥20 余天,发现脑动脉闭塞半月”于2023年5月31日入住大连医科大学附属第二医院神经内科。患者入院前20 余天因肺炎、反复咳嗽后晕厥于外院治疗,经抗感染、解痉平喘对症治疗后肺炎及咳嗽症状明显缓解,未再出现晕厥。外院住院期间头颈部CT血管成像(CTA)示双侧颈内动脉大部分闭塞,双侧椎动脉V1至V2段闭塞。为求进一步诊治于我院就诊。患者既往脑梗死病史20 年,无后遗症,平时不规律服用阿司匹林、 辛伐他汀二级预防;确诊高血压病7 年,血压最高170 /110 mmHg,具体药物治疗情况不详,平素未监测血压;无糖尿病史;曾吸烟15年,约20支/ d,目前已戒烟20年,偶尔少量饮酒。入院神经系统体格检查示右侧Babinski征阳性,余未见明显异常。入院后血常规、空腹血糖、糖化血红蛋白、血脂、D-二聚体、风湿免疫指标、同型半胱氨酸、肿瘤标志物等未见明显异常。2023年6月1日行头部MRI,示左侧半卵圆及放射冠区陈旧性脑梗死(图1a,1b)。2023年6月2日行头部CT灌注成像,示双侧大脑半球额顶叶脑血容量未见明显降低,脑血流量略减低,平均通过时间、达峰时间延迟,提示双侧额顶叶灌注延迟(图1c ~ 1f)。2023年6 月5 日患者行头部DSA,结果显示,双侧颈内动脉起始段完全闭塞,右侧咽升动脉及眼动脉代偿右侧颈内动脉颅内供血,左侧眼动脉代偿左侧颈内动脉颅内供血(图1g ~ 1j),双侧椎动脉起始段完全闭塞,双侧颈升动脉与椎动脉V2段形成侧支吻合,双侧枕动脉与椎动脉V2、V3 段吻合形成侧支循环,代偿双侧椎动脉颅内供血(图1k ~ 1o)。诊断:(1)双侧颈内动脉闭塞;(2)双侧椎动脉闭塞;(3)咳嗽性晕厥;(4)高血压病。入院后给予阿司匹林100 mg / d +氯吡格雷75 mg / d口服抗血小板聚集治疗,辛伐他汀20 mg /晚口服调脂、稳定斑块,并给予扩容、改善侧支循环等对症治疗,未予药物降血压治疗。住院期间患者未出现任何脑缺血症状,于2023年6月7日出院。出院当日患者接受心脑血管疾病个体化用药基因检测,依据检测结果的用药建议,出院后予以阿司匹林100 mg / d,普伐他汀10 mg /晚长期口服。出院后1、3、6、12个月电话随访,患者情况良好, 未再发晕厥,无其他脑缺血事件发生。

讨论

颈内动脉闭塞可出现多种临床表现,如短暂性脑缺血发作、慢性眼部缺血和缺血性卒中,也可以表现为无症状。急性双侧颈内动脉闭塞可导致患者突然昏迷及双侧神经功能损害,类似基底动脉闭塞的表现,而慢性双侧颈内动脉闭塞可能产生广泛的侧支血管,因此可表现为无症状。颈内动脉闭塞的血流代偿主要来自Willis环(前、后交通动脉)、颈外-颈内动脉的侧支以及软脑膜吻合支。眼动脉是最常见的颈外-颈内动脉侧支,当Willis 环的侧支供血不足时,眼动脉血流方向可逆转向颈内动脉供血,但其对大脑血流灌注作用较小。有研究表明,存在轻度缺血症状的单侧颈内动脉闭塞患者眼动脉侧支循环发生率为80%(24 / 30),局部脑组织依赖于颈内动脉闭塞侧的颈外动脉血流供应。本例患者双侧颈内动脉起始段闭塞,DSA显示双侧颈内动脉颅内供血区均通过眼动脉代偿供应(右侧眼动脉显影浅淡)。尽管眼动脉侧支血流并不充足,但其为双侧颈内动脉闭塞患者主要的侧支途径,对脑血流供应具有重要意义。咽升动脉起源于颈外动脉,是一支细小而重要的血管,主要供应咽部,与腭内动脉、面动脉、枕动脉及椎动脉的肌支广泛吻合,当颈内动脉近端闭塞时,咽升动脉可形成侧支通路维持血流供应。本例患者出现右侧咽升动脉参与右侧颈内动脉颅内供血可能是由于同侧眼动脉侧支代偿情况并不理想所致。

椎动脉颅外段闭塞后主要通过颈深动脉、颈升动脉、枕动脉与后交通动脉、椎动脉间吻合支等侧支途径代偿供血。颈升动脉是甲状颈干的分支,供应椎前肌肉、椎体、 脊髓及脊膜,与椎动脉、枕动脉和咽升动脉吻合。有解剖学研究显示,椎动脉与枕动脉间的侧支吻合并不少见,但在血管造影中较难发现,可能与该吻合支的管径较小及血流动力学平衡状态有关,当血流动力学平衡受到血管闭塞性疾病的影响时,吻合支开放,血管造影方可显示。慢性双侧椎动脉闭塞患者常预后良好,此类患者通常存在颈外动脉或后交通动脉代偿供血。本例患者双侧椎动脉起始段闭塞, 颈升动脉与椎动脉V2段吻合,枕动脉与椎动脉V2、V3段吻合形成侧支循环,头部MRI 未见后循环缺血病灶,头部CT灌注成像无后循环低灌注表现,可见慢性颅外段椎动脉闭塞建立了丰富的侧支循环,从而维持了脑组织灌注。

咳嗽性晕厥是一种并不少见的晕厥类型,其发病机制尚不明确。有研究表明,咳嗽可产生高胸内压导致静脉回流和心输出量急剧下降,并刺激动脉压力感受器,导致外周血管扩张和血压进一步降低,从而导致晕厥。另有观点认为, 咳嗽时产生高胸内压间接引起脑脊液压力增加以及低碳酸血症,二者可导致脑血管收缩,进而引起脑灌注不足,导致晕厥。其他可能的机制还包括脑震荡样效应、迷走神经反射等。本例患者曾因肺炎伴咳嗽后晕厥于外院治疗,肺炎症状改善后未再出现晕厥,考虑患者颅内主要动脉闭塞后通过侧支循环代偿供血,剧烈咳嗽诱发侧支血流进一步减少而出现晕厥,咳嗽症状缓解后,患者的侧支循环恢复,继续维持脑组织灌注。

对于慢性大动脉闭塞患者,应根据患者的不同情况采取个体化的治疗方案,国内相关专家共识推荐以药物治疗作为首选,根据患者临床症状及脑血流动力学情况综合考虑是否需要进行脑血运重建治疗。尽管本例患者曾出现晕厥, 但无其他临床症状,颅内存在较为广泛的侧支代偿,因此暂不予脑血运重建治疗。对于双侧颈动脉严重狭窄患者行积极降压治疗可能会加重脑灌注受损,进而增加卒中风险。 咳嗽性晕厥患者应尽量避免触发咳嗽,存在肺部疾病者需积极治疗,避免胸内压升高。

综上所述,侧支循环的建立对于降低多发性脑动脉闭塞所致的脑缺血性损害至关重要,了解不同侧支代偿途径有助于评估侧支循环代偿能力,为治疗方法选择和预后的判断提供可靠的依据。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#侧支循环# #双侧动脉闭塞# #咳嗽性晕厥#

24 举报