【论著】单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的影响因素分析及列线图模型构建

2025-07-19 中国脑血管病杂志 中国脑血管病杂志 发表于上海

本研究拟结合颈动脉斑块特征、脑血流动力学参数、非传统脂质代谢指标分析颈动脉狭窄患者发生缺血性卒中的影响因素,旨在为临床个体化诊治提供一定依据。

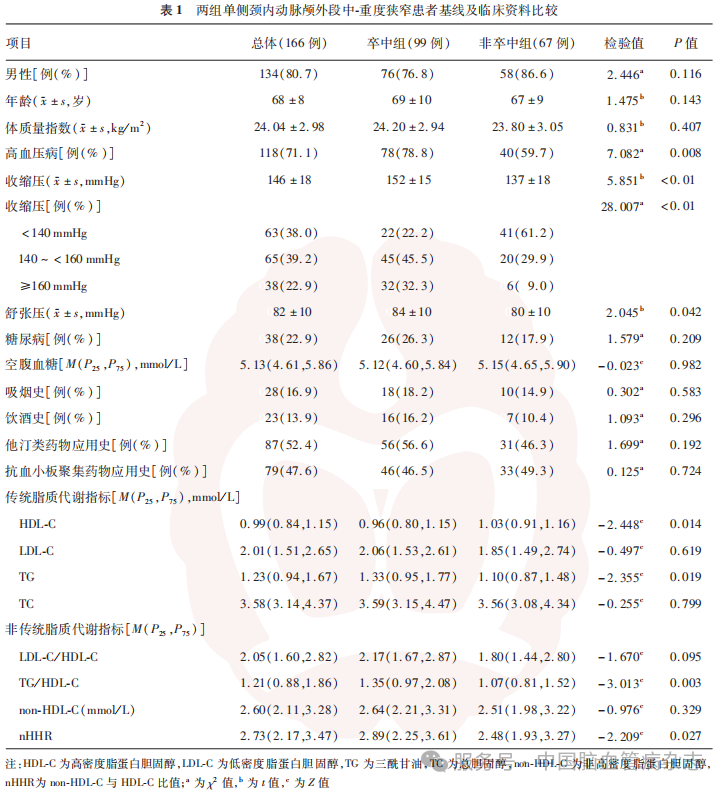

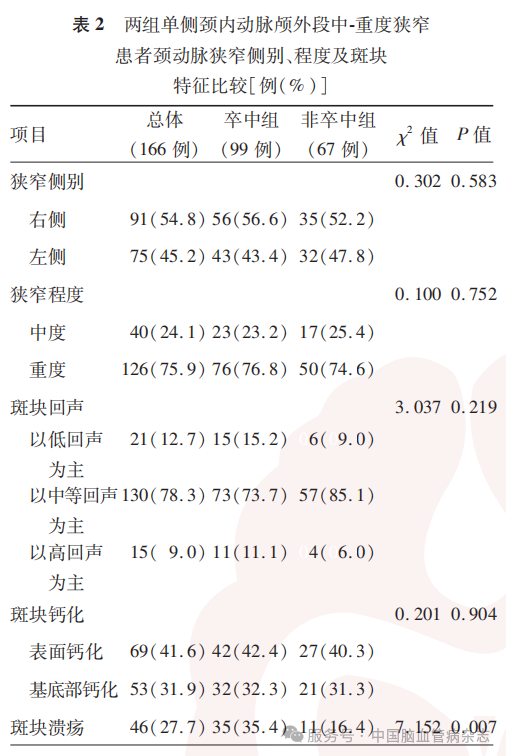

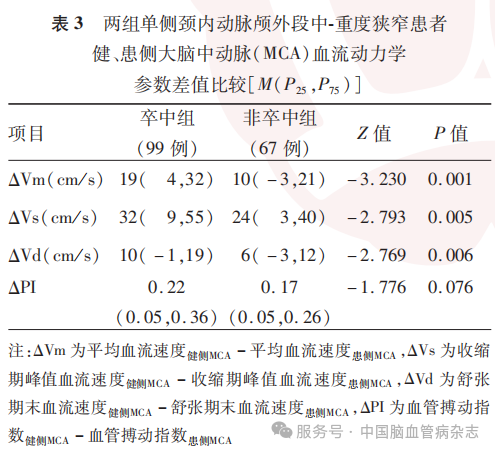

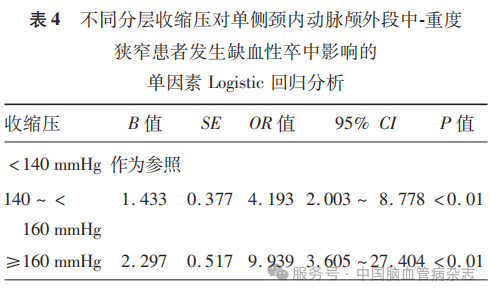

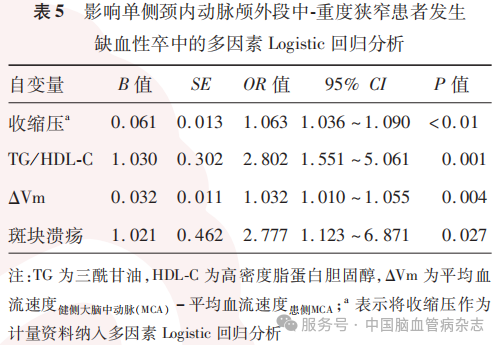

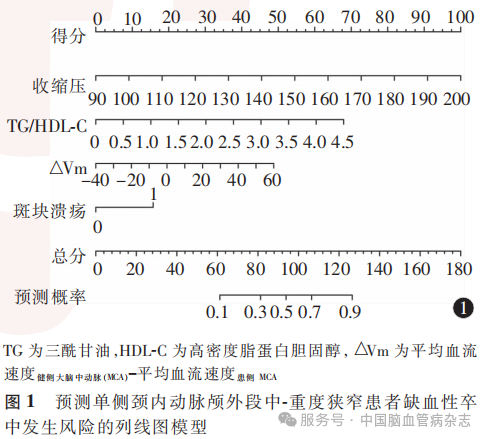

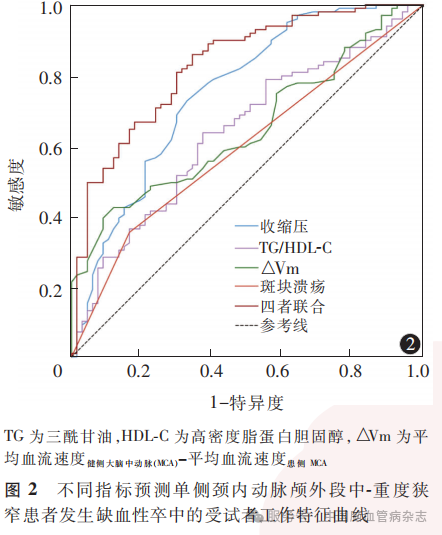

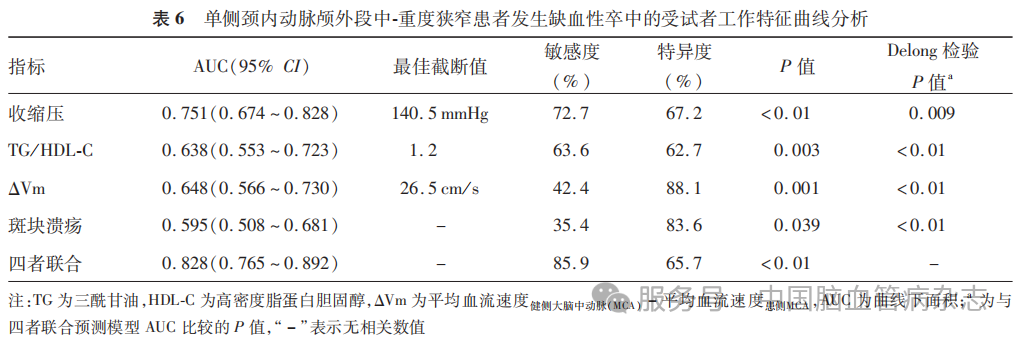

摘要:目的探讨单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的影响因素,并构建列线图预测模型。方法回顾性连续纳入2019年8月至2024年9月苏州大学附属第一医院神经外科收治的单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄且有颈动脉内膜切除术指征的患者,根据患者的临床表现及头部MRI检查结果分为卒中组和非卒中组。收集所有患者的基线、临床资料和影像学资料并进行组间比较。基线及临床资料包括年龄、性别、体质量指数、血压[舒张压、收缩压(<140mmHg、140~<160mmHg、≥160mmHg)]、高血压病、糖尿病、吸烟史、饮酒史、他汀类及抗血小板聚集药物应用史、空腹血糖、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC),并计算LDL-C/HDL-C、TG/HDL-C、非HDL-C(non-HDL-C)、non-HDL-C/HDL-C(nHHR),其中non-HDL-C=TC-HDL-C。影像学资料包括颈部血管超声、CT血管成像和(或)DSA评估的狭窄侧别(左、右)、颈动脉狭窄程度(中度狭窄为狭窄率50%~69%,重度狭窄为狭窄率70%~99%),以及颈部血管超声评估的斑块回声(以低回声为主、以中等回声为主、以高回声为主)、斑块钙化(表面钙化、基底部钙化)、斑块溃疡(是、否),以及经颅多普勒超声检测的双侧大脑中动脉(MCA)血流动力学参数,包括平均血流速度(Vm)、收缩期峰值血流速度(Vs)、舒张期末血流速度(Vd)、血管搏动指数[PI,PI=(Vs-Vd)/Vm],并计算健、患侧MCA血流动力学各参数差值(ΔVm、ΔVs、ΔVd、ΔPI;均为健侧MCA值-患侧MCA值)。将两组单因素分析中P<0.05的指标采用向前逐步回归法纳入多因素Logistic回归分析,探讨单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的影响因素并构建列线图预测模型。绘制受试者工作特征曲线并计算曲线下面积(AUC),判断列线图预测模型对单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的预测效能,采用Delong检验比较单个指标与联合预测模型的AUC差异。结果纳入166例单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄且有颈动脉内膜切除术指征患者,其中卒中组99例,非卒中组67例。(1)卒中组高血压病患者比例[78.8%(78/99)比59.7%(40/67),P=0.008]、收缩压[(152±15)mmHg比(137± 18)mmHg,P<0.01]、舒张压[(84±10)mmHg比(80±10)mmHg, P=0.042]、TG[1.33(0.95,1.77)mmol/L比1.10(0.87, 1.48)mmol/L,P=0.019]、TG/HDL-C[1.35(0.97,2.08)比1.07 (0.81,1.52),P=0.003]、nHHR[2.89 (2.25,3.61)比2.48(1.93,3.27), P=0.027]均高于非卒中组,HDL-C[0.96(0.80,1.15)mmol/L比1.03(0.91, 1.16)mmol/L, P=0.014]低于非卒中组,收缩压分布的组间差异有统计学意义(P<0.01);余基线及临床资料的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。(2)卒中组颈动脉斑块溃疡患者比例高于非卒中组[35.4%(35/99)比16.4%(11/67), P=0.007],而狭窄侧别、狭窄程度、斑块回声及斑块钙化类型分布的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。(3)卒中组患者ΔVm[19(4,32)cm/s比10(-3,21)cm/s, P=0.001]、ΔVs[32(9,55)cm/s比24(3,40)cm/s,P=0.005]、ΔVd[10(-1, 19)cm/s比6(-3,12)cm/s, P=0.006]均高于非卒中组,而ΔPI的组间差异无统计学意义(P=0.076)。(4)多因素Logistic回归分析结果显示,高收缩压(OR=1.063,95% CI:1.036~1.090,P<0.01)、高TG/HDL-C(OR=2.802,95%CI: 1.551~5.061,P= 0.001)、高ΔVm(OR=1.032,95% CI:1.010 ~ 1.055,P=0.004)、斑块溃疡(OR=2.777,95% CI:1.123~6.871, P=0.027)为单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的独立危险因素。(5)收缩压、TG/HDL-C、ΔVm、斑块溃疡四者联合预测模型预测单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的AUC为0.828(95%CI:0.765~0.892,P< 0.01),高于单个因素的预测效能(均P<0.01)。结论高收缩压、高TG/HDL-C、高ΔVm、斑块溃疡是单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的独立危险因素,基于上述指标构建的预测单侧颈内动脉中-重度狭窄患者发生缺血性卒中风险的列线图模型具有较好的预测价值。

缺血性卒中发病率、致残率高,高脂血症、高血压病、糖尿病等基础疾病以及不良的生活习惯均与缺血性卒中的发生相关。传统的脂质代谢指标如低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆固醇(TC)等已被证实是缺血性卒中的危险因素。有研究显示,非传统脂质代谢指标如三酰甘油(TG)与高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)比值(TG/HDL-C)、LDL-C与HDL-C比值(LDL-C/HDL-C)、非HDL-C(non-HDL-C)、non-HDL-C与HDL-C比值(non-HDL-CtoHDL-Cratio,nHHR)等与心血管疾病的发生发展密切相关,在预测心血管疾病发生风险方面可能优于传统的脂质代谢指标,但非传统脂质代谢指标与缺血性卒中的关系尚不明确。此外,研究表明,对于轻度颈动脉狭窄患者,颈动脉斑块的易损性仍可导致缺血性卒中。因此,本研究拟结合颈动脉斑块特征、脑血流动力学参数、非传统脂质代谢指标分析颈动脉狭窄患者发生缺血性卒中的影响因素,旨在为临床个体化诊治提供一定依据。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2019年8月至2024年9月苏州大学附属第一医院神经外科收治的单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄且有颈动脉内膜切除术指征的患者。所有患者或家属已签署诊疗知情同意书。本研究方案经苏州大学附属第一医院医学伦理委员会审核批准[伦理审批号:(2022)伦研批第196号]。

纳入标准:(1)行颈部血管超声检查且CT血管成像(CTA)和(或)DSA证实存在单侧颈内动脉狭窄,狭窄率≥50%;(2)颈内动脉狭窄率为50%~69%且存在神经系统临床表现或颈内动脉狭窄率为70%~99%;(3)临床及影像学资料完整。

排除标准:(1)因颈动脉夹层、大血管炎、纤维肌发育不良等导致的非动脉粥样硬化性颈内动脉狭窄;(2)合并双侧颈内动脉颅内段或大脑中动脉(MCA)狭窄,狭窄率≥50%;(3)伴有可能引起后循环卒中的锁骨下动脉、椎-基底动脉、大脑后动脉病变;(4)心源性卒中及不明原因卒中;(5)颈内动脉闭塞。

1.2 资料收集

收集所有患者的基线及临床资料,包括年龄、性别、体质量指数、血压(舒张压、收缩压)、高血压病、糖尿病、吸烟史、饮酒史、他汀类及抗血小板聚集药物应用史(既往6个月及以上规律性服用)和血生化指标(空腹血糖、HDL-C、LDL-C、TG、TC)。计算非传统脂质代谢指标LDL-C/HDL-C、TG/HDL-C、non-HDL-C、nHHR值,其中non-HDL-C=TC-HDL-C,nHHR=non-HDL-C/HDL-C。高血压病参考《中国高血压防治指南(2024年修订版)》的诊断标准,即收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg,并将收缩压分为<140mmHg、140~<160mmHg、≥160mmHg。糖尿病诊断标准为空腹血糖≥7.0mmol/L,或口服葡萄糖耐量试验2h血糖≥11.1mmol/L。吸烟史定义为既往每天吸烟≥1支,且连续吸烟6个月及以上。饮酒史定义为过去一年中每周饮酒≥1次,且乙醇摄入量≥25g/d。

1.3 影像学评估

1.3.1 颈动脉狭窄程度:根据颈部血管超声检查、CT血管成像(CTA)检查和(或)DSA检查评估颈动脉狭窄程度。采用荷兰Philips CX50超声诊断仪,线阵探头频率为3.0~9.0MHz,凸阵探头频率为1.0~5.0MHz,根据《中国脑卒中血管超声检查指导规范》检查双侧颈部动脉,评估颈动脉狭窄程度。采用德国Siemens公司的双源CT行头颈部CTA,扫描主动脉弓以上血管,经肘静脉注入含碘对比剂扫描后获得原始图像,利用原始图像行后处理重建,多角度旋转观察原始轴位图像、表面成像及最大密度成像上的血管病变,评估血管狭窄程度。采用德国Siemens公司的Neurostar plus/Top双C臂血管造影系统对患者行主动脉弓以上全脑血管选择性造影,通过分析DSA图像,评估颈部动脉多处影像,确定狭窄程度和位置。

依据北美症状性颈动脉内膜切除试验标准评估颈动脉狭窄程度,轻度狭窄狭窄率为30%~49%,中度狭窄狭窄率为50%~69%,重度狭窄狭窄率为70%~99%,闭塞为血管腔内被斑块致密充填且无血流信号。狭窄率=(狭窄远段原始直径-狭窄段最窄直径)/狭窄远段原始直径×100%。

1.3.2 颈动脉斑块特征:采用颈部血管超声评估颈动脉斑块特征。颈动脉斑块特征的评估标准:(1)斑块回声,正常颈动脉血管壁的内膜层、中膜层、外膜层在超声图像上分别呈现为中等、低、高回声,以此为参照将颈动脉斑块内部回声分为以低回声为主、以中等回声为主、以高回声为主;(2)斑块钙化,颈部血管超声观察到斑块内出现强回声且后方伴声影即为斑块钙化,分为斑块表面钙化(斑块表面或紧邻管腔)和基底部钙化(斑块深部或靠近管壁);(3)斑块溃疡,颈部血管超声观察到斑块局限性凹陷≥1mm×1mm,其内可见低回声区,典型者斑块表面形成“火山口”样缺损,彩色多普勒超声血流显像可见斑块内部彩色血流信号。

1.3.3 脑血流动力学评估:采用深圳德力凯医疗电子股份有限公司EMS-9PB型经颅多普勒超声(TCD)仪,探头频率为1.6MHz,评估并记录双侧MCA的平均血流速度(mean blood flow velocity,Vm)、收缩期峰值血流速度(systolic blood flow velocity,Vs)、舒张期末血流速度(diastolic blood flow velocity,Vd)、血管搏动指数(PI)等血流动力学参数及频谱形态。计算健、患侧MCA血流动力学各参数(Vm、Vs、Vd、PI)的差值,分别用ΔVm、ΔVs、ΔVd、ΔPI表示。PI=(Vs-Vd)/Vm。

1.4 分组

根据患者的临床表现和头部MRI扩散加权成像(DWI)结果,将所有患者分为卒中组和非卒中组。卒中组:入院前6个月内出现过短暂性脑缺血发作(TIA)或缺血性卒中,临床表现包括单眼一过性黑、言语不清、单侧肢体麻木、乏力或偏瘫等,且DWI序列上出现同侧颈内动脉供血区高信号;非卒中组:入院前6个月内未发生过TIA或缺血性卒中,神经系统体格检查无神经系统临床表现,仅以头痛、头晕入院检查,且DWI序列图像上未出现高信号。

1.5 统计学分析

共纳入单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄且有颈动脉内膜切除术指征的患者166例,男134例,女32例,年龄47~86岁,平均(68±8)岁。其中卒中组99例,非卒中组67例。

2 结果

共纳入单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄且有颈动脉内膜切除术指征的患者166例,男134例,女32例,年龄47~86岁,平均(68±8)岁。其中卒中组99例,非卒中组67例。

2.1 基线及临床资料比较

卒中组高血压病患者比例、收缩压、舒张压、TG、TG/HDL-C、nHHR均高于非卒中组,HDL-C低于非卒中组(均P<0.05),两组收缩压分布差异有统计学意义(P<0.01);余基线及临床资料的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

2.2 颈动脉狭窄侧别、程度及斑块特征

比较

卒中组颈动脉斑块溃疡患者比例高于非卒中组,差异有统计学意义(P=0.007);两组狭窄侧别、狭窄程度、斑块回声及斑块钙化类型分布的差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

2.3 脑血流动力学参数比较

卒中组患者的ΔVm、ΔVs、ΔVd高于非卒中组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患者的ΔPI差异无统计学意义(P=0.076)。见表3。

2.4 收缩压分层对缺血性卒中的影响

单因素Logistic回归分析结果显示,收缩压140~<160mmHg(OR=4.193,95% CI:2.003~8.778,P<0.01)、收缩压≥160mmHg(OR=9.939,95%CI:3.605~27.404,P<0.01)单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的风险分别是收缩压<140mmHg患者的4.193、9.939倍。见表4。

2.5 颈动脉狭窄患者发生缺血性卒中的影响因素分析

多因素Logistic回归分析结果显示,高收缩压(OR=1.063,95%CI:1.036~1.090, P<0.01)、高TG/HDL-C(OR=2.802, 95%CI:1.551~5.061,P=0.001)、高ΔVm(OR=1.032,95% CI:1.010~1.055, P=0.004)、斑块溃疡(OR=2.777, 95%CI:1.123~6.871,P=0.027)是单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的独立危险因素(表5)。基于此结果构建的单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者缺血性卒中发生风险的列线图模型见图1。

2.6 ROC曲线分析

根据列线图模型绘制收缩压(作为计量资料纳入)、TG/HDL-C、ΔVm、斑块溃疡4个指标单独及四者联合预测单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的ROC曲线(图2),结果显示,收缩压预测单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的AUC为0.751(95% CI:0.674~0.828,P<0.01),TG/HDL-C的AUC为0.638(95%CI:0.553~0.723, P=0.003),ΔVm的AUC为0.648(95% CI:0.566~0.730,P=0.001),斑块溃疡的AUC为0.595(95%CI:0.508~0.681, P=0.039),四者联合的AUC为0.828(95%CI:0.765~0.892,P<0.01);Delong检验结果显示,四者联合预测模型的AUC高于单个指标(均P<0.01)。见表6。

3 讨论

卒中是多种原因导致脑血管受损后产生的局灶性或整体脑组织损害,其中缺血性卒中约占所有卒中的80%。颈动脉狭窄不仅可使管腔血流不畅,脑供血减少,还可能因斑块脱落或破裂形成血栓阻塞脑血管,进而引发缺血性卒中。因此,探索单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的影响因素具有重要临床意义,有利于早期对可控危险因素进行识别及干预,从而减少缺血性卒中的发生。

研究表明,长期高血压状态可导致动脉血管壁承受过高压力,引发血管内皮功能损伤,促进动脉粥样硬化斑块的形成与进展,这一过程也是缺血性卒中发生的重要病理基础。本研究结果显示,高收缩压是单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的危险因素(OR=1.063,95%CI:1.036~1.090,P<0.01),其预测单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的最佳截断值为140.5mmHg,敏感度为72.7%,特异度为67.2%。单卓华等纳入社区筛查血压控制不达标的高血压病患者3909例,其中144例为缺血性卒中患者,采用Logistic回归分析血压水平与缺血性卒中的关系,结果显示,与收缩压<140mmHg的患者(725例)相比,收缩压150~159mmHg(764例;OR=2.532, 95%CI:1.266~5.067,P=0.009)及≥160mmHg(1110例;OR=2.004,95% CI:1.010~3.979,P=0.047)的患者发生缺血性卒中的风险增加,与收缩压为140~149mmHg(1310例)患者发生缺血性卒中的风险差异无统计学意义(OR=1.224,95% CI:0.605~2.477, P= 0.574)。本研究对患者的收缩压进行分层分析,单因素Logistic回归分析结果显示与收缩压<140mmHg的患者相比,收缩压140~<160mmHg(OR=4.193,95% CI:2.003~8.778,P<0.01)、收缩压≥160mmHg(OR=9.939,95%CI:3.605~27.404,P<0.01)单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的风险更高。因此,合理控制收缩压水平是降低单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者缺血性卒中发生风险的重要措施。

血脂异常和慢性全身性炎症是动脉粥样硬化发生发展的病理基础,是导致心脑血管疾病的主要因素。传统的脂质代谢指标LDL-C、TC和TG已被证实与缺血性卒中的发生有关,但其预测和解释能力仍存在局限性,如在临床实践中,他汀类等降脂药物的应用可使患者传统的脂质代谢指标达正常水平,但在随访过程中仍有部分患者发生心肌梗死、卒中等心脑血管疾病。非传统脂质代谢指标(如TG/HDL-C、non-HDL-C、nHHR等)通过整合多种脂质代谢指标能更全面地评估患者的血脂水平。Che等纳入英国生物样本库中403335名参与者,中位随访8.1年,采用Cox回归分析评估TG/HDL-C值与冠心病、卒中之间的关系,结果显示,TG/HDL-C较高四分位数(TG/HDL-C≥9.07;100752例)与最低四分位数(TG/HDL-C<8.31;100844例)发生总体心脑血管疾病的HR值为1.29(95%CI:1.23~1.36,P<0.01),TG/HDL-C值的对数转换值每增加1-标准差,总体心脑血管疾病风险增加12%(HR=1.12,95%CI:1.10~1.13,P<0.01)。本研究结果显示,两组患者的HDL-C、TG及TG/HDL-C组间差异均具有统计学意义,但多因素Logistic回归分析进一步揭示,在单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者中,非传统脂质代谢指标TG/HDL-C是其发生缺血性卒中的独立危险因素(OR=2.802,95% CI:1.551~5.061,P= 0.001)。该结果提示,TG/HDL-C值每增加一个单位,患者发生缺血性卒中的风险增加180.2%。相比之下,传统的脂质代谢指标HDL-C和TG在多因素Logistic回归分析中未能显示出统计学意义。本研究结果表明,在预测单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者缺血性卒中风险方面,非传统脂质代谢指标TG/HDL-C的价值优于传统的脂质代谢指标。因此,关注TG/HDL-C值对于单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者缺血性卒中风险评估具有重要的临床意义。

TCD可实时动态监测脑血流动力学变化,是评估脑血管疾病的有效工具。研究表明,TCD通过评估MCA的血流动力学变化可以间接反映颅内灌注情况,故本研究将单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者健患侧MCA血流动力学参数差值作为评估指标,评估其在卒中组与非卒中组患者之间的差异,结果显示,卒中组患者ΔVm[19(4,32)cm/s比10(-3,21)cm/s,P=0.001]、ΔVs[32(9,55)cm/s比24(3,40)cm/s,P=0.005]、ΔVd[10(-1,19)cm/s比6(-3,12)cm/s,P=0.006]均高于非卒中组;多因素Logistic回归分析结果显示,ΔVm是单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的独立危险因素(OR=1.032,95%CI:1.010~1.055, P=0.004);ROC曲线结果显示,ΔVm预测单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中风险的AUC为0.648(95%CI:0.566~0.730,P=0.001),敏感度为42.4%,特异度为88.1%。另有研究显示,TCD对缺血性卒中患者责任血管检测评估的敏感度为96%、特异度为75%,因此,应用TCD技术早期评估患者颅内血流动力学变化有利于缺血性卒中的早期识别。

颈动脉粥样硬化斑块,尤其是易损斑块的破裂是缺血性卒中的主要原因。斑块溃疡是导致动脉粥样硬化斑块不稳定的重要因素之一,其形成是一个复杂的过程,首先颈动脉狭窄部位的剪应力增加和动脉内压的突然变化易造成斑块破裂,斑块一旦破裂,其内的脂质等物质可进入血液形成血栓,阻塞血管,而破裂后的斑块将形成粗糙的溃疡表面。Cao等前瞻性纳入有症状的颈动脉粥样硬化斑块患者97例,根据美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分将其分为NIHSS评分≤1分组(63例)和NIHSS评分>1分组(34例),分析斑块特征与卒中严重程度之间的关系,结果显示,颈动脉粥样硬化斑块患者的NIHSS评分与斑块溃疡患者比例成正相关(r=0.35,P=0.01),提示斑块溃疡或可作为评估症状性颈动脉粥样硬化斑块患者缺血性卒中严重程度的指标之一。本研究纳入166例患者,其中斑块溃疡患者比例为27.7%(46/166),且在卒中组占比更高[35.4%(35/99)比16.4%(11/67),P=0.007];多因素Logistic回归分析结果显示,斑块溃疡是单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的独立危险因素(OR=2.777,95% CI:1.123~6.871,P=0.027),提示尽早识别斑块溃疡对于单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者缺血性卒中的防治具有重要的临床意义。

综上所述,高收缩压、高TG/HDL-C、健患侧MCA的ΔVm高以及斑块溃疡是单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者发生缺血性卒中的独立危险因素,基于这4项指标构建的联合预测模型可为临床预测单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄患者是否发生缺血性卒中提供依据。本研究为单中心回顾性研究,样本量有限,数据可能存在偏倚;列线图模型的预测效能虽较好,但尚缺乏外部验证;此外,本研究未对患者的侧支代偿情况进行系统评估。未来研究可进一步增加样本量,积极开展多中心合作,以及随访观察患者颈动脉内膜切除术后情况进行综合评估,从而为临床决策提供更精准可靠的依据。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#缺血性卒中# #单侧颈内动脉颅外段中-重度狭窄#

5 举报