乡镇卫生院医生作为共同第一作者发表《柳叶刀》子刊论文!中国呼吸道癌症新发病例30年暴增240%,男性发病率是女性2.2倍

2025-07-10 梅斯学术 MedSci原创 发表于上海

1990-2021 年中国呼吸道癌症新发病例增 240.20%,肺癌为主,东高西低,男性和老年人负担重,吸烟和空气污染是主因。

《柳叶刀》子刊 The Lancet Regional Health-Western Pacific 近期发布了一项重量级研究,系统梳理了1990至2021年中国呼吸道癌症的疾病负担变化。这项研究的亮点不仅在于其详实的数据,更在于其独特的作者组合:第一作者由来自武汉大学人民医院的Xiaozhu Liu和扎根江苏徐州铜山区黄集镇卫生院的Qizhi Yang共同担任——一位身处三甲医院,一位深耕基层诊疗。

三十年巨变:

新发近百万,肺癌是主力

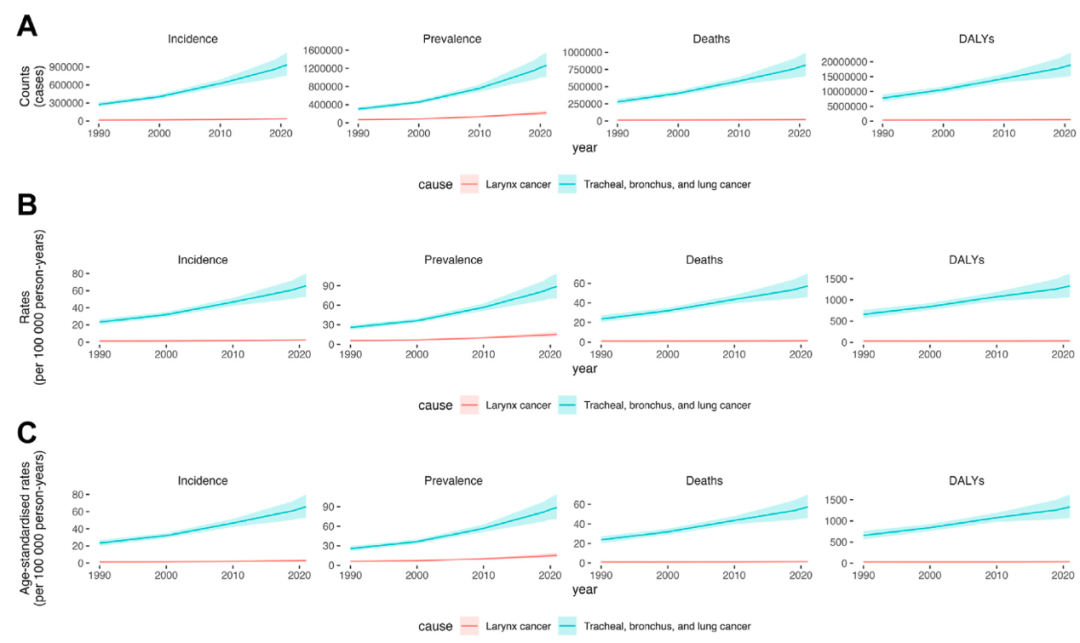

回顾这三十余年,中国呼吸道癌症的新发病例数增长令人触目惊心——从1990年的27万余例一路飙升至2021年的近94万例,增幅高达240.20%。推动这一曲线陡峭上扬的“主力军”无疑是气管、支气管和肺癌(统称呼吸道癌症)。其年龄标准化发病率从每十万人33.11例攀升至44.01例,年龄标准化死亡率也从34.74例升至38.97例。与此同时,喉癌的负担相对变化较小:发病率由1.82例微降至1.79例,但死亡率由1.59例显著降至0.94例,显示出一定的防控成效,但仍不容忽视。

1990年至2021年间中国呼吸道癌症的总体趋势

地域分布:

东高西低,工业化与污染的烙印

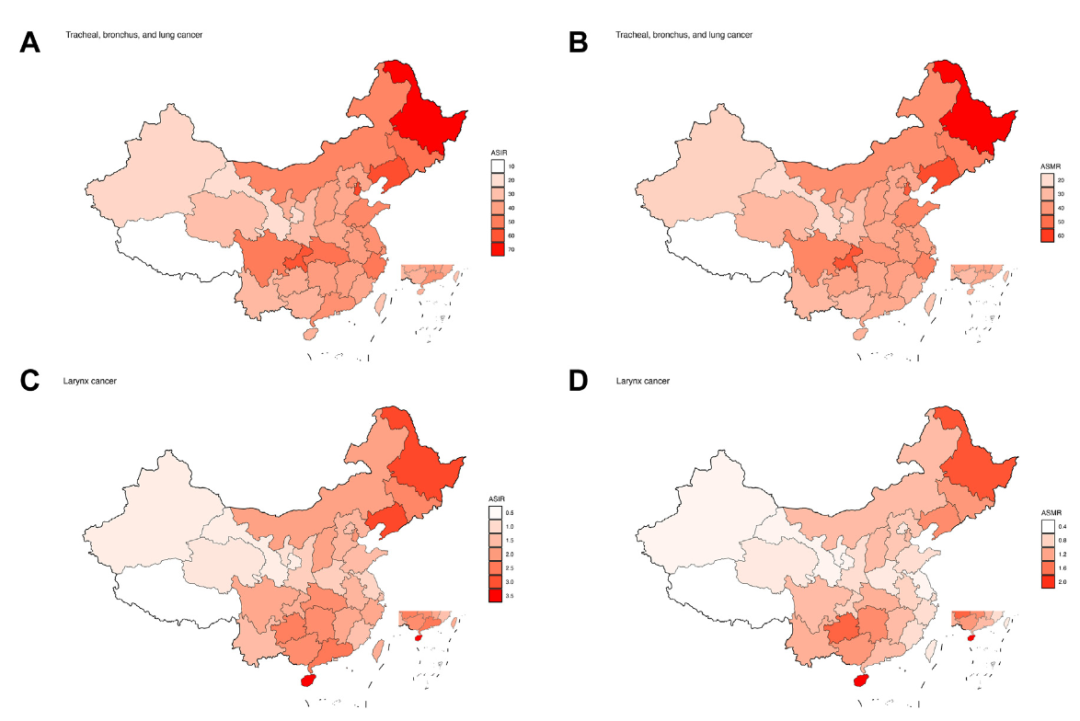

2021年中国呼吸道癌症的地域分布呈现出显著差异,东北高、西部低的格局较为突出,但也有局部“跳线”现象,如海南在喉癌发病率和死亡率上居全国首位。

在气管‑支气管‑肺癌方面,黑龙江、天津和辽宁发病率最高,死亡率则以黑龙江、辽宁和重庆为先;相反,新疆、甘肃和西藏的发病和死亡率均处于低位。喉癌方面,海南、黑龙江和辽宁的发病率居前,死亡率最高的则是海南、黑龙江和贵州,而甘肃、新疆、西藏和宁夏表现为相对低负担地区。

研究团队表示,空气质量、产业结构与高吸烟率等因素的叠加效应,正在深刻地重塑癌症的地理分布。

2021年中国各省呼吸系统肿瘤的负担情况

高危人群:

男性与老年群体首当其冲

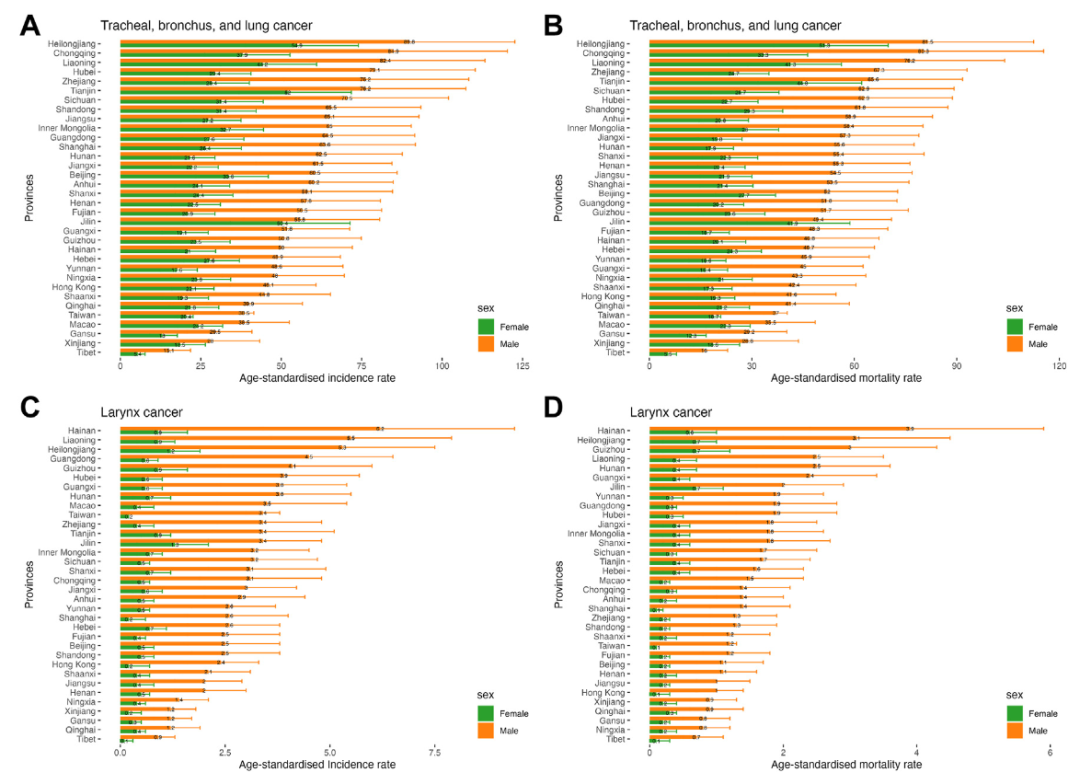

聚焦个体层面,男性与老年人承受着更沉重的疾病负担。无论发病还是死亡,男性都在所有省份、所有癌种中全面“领跑”。在气管‑支气管‑肺癌方面,男性的年龄标准化发病率达到62.63例/10万人年,而女性仅为28.16例/10万人年,相当于男性每新增一万例患者时,女性只占不到一半。

死亡层面差距同样明显:男性56.43例/10万人年,女性24.42例/10万人年,死亡风险比例增至约2.3倍。这种“男性高负担”并非由少数高危地区拉升,而是在全国所有省份都以同样方向、相似幅度出现。

这种显著的性别和年龄差异,与男性吸烟率更高、职业暴露风险更大等因素高度相关,也为精准防控锁定了核心目标人群——老年男性。

2021年中国各省女性和男性呼吸道癌症的负担情况

风险因素:

吸烟稳居“头号元凶”,空气污染紧随其后

在呼吸道癌症的致病风险因素“排位赛”中,吸烟的地位几乎毫无悬念。它是最大的“幕后推手”,与气管、支气管和肺癌相关死亡的贡献率高达61.58%,在喉癌中更是攀升至76.70%。值得注意的是,对于气管、支气管和肺癌,空气污染同样扮演着重要角色,贡献了25.98%的致死份额,其影响不容小觑。

这项研究的公共卫生启示清晰而迫切。首先,控烟需要更强有力的政策与执行力,这是降低疾病负担的核心。其次,空气污染治理必须在产业升级和能源转型中紧握方向盘,持续发力。第三,针对高危人群(尤其是老年男性)的低剂量CT筛查、职业健康体检和健康教育工作,需要更大力度地倾斜和普及。而关键在于,这些举措的有效落地,离不开三甲医院强大的技术支撑与基层卫生院扎实的执行力之间的紧密配合。

当然,这项研究也存在一定的局限性:作为基于全球疾病负担(GBD)数据的再分析,省级层面的数据编码与报告质量可能存在差异;此外,关于不同癌症组织学亚型以及吸烟者与非吸烟者的精细疾病负担,有待后续更深入的分析。然而,即便存在这些局限,这幅历时三十余年的宏观图谱已然足够振聋发聩——它警示我们,若控烟与治污的努力仍停留在纸面,呼吸道癌症的上升曲线,恐将继续沿着陡峭的斜率无情延伸。

参考资料:

[1]Liu X, Yang Q, Pan L, Ye Y, Kuang L, Xu D, Wang L, Hu S, Nie Y, Huang J, Qu J, Liu C, Tang W, Ye P, Lin Q, Hu Y, Jin W. Burden of respiratory tract cancers in China and its provinces, 1990-2021: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Reg Health West Pac. 2025 Jan 30;55:101485. doi: 10.1016/j.lanwpc.2025.101485. PMID: 39968450; PMCID: PMC11833622.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#疾病负担# #呼吸道癌症#

10 举报