樊嘉院士团队/张玮团队合作构建肝内胆管癌GOLP方案治疗的表观遗传疗效预测模型

2025-07-18 测序中国 测序中国 发表于上海

研究通过 5hmC-SEAL 技术分析 iCCA 患者血浆 cfDNA,构建 5 基因模型预测 GOLP 疗效,优于传统方法,无创高效。

近日,肿瘤研究领域权威杂志Cancer Letters发表了复旦大学附属中山医院樊嘉院士团队、美国西北大学张玮教授和柏锘(上海)医疗科技有限公司等合作完成的研究成果《A noninvasive and highly efficient epigenetic predictive model for efficacy of the GOLP regimen in patients with intrahepatic cholangiocarcinoma》。

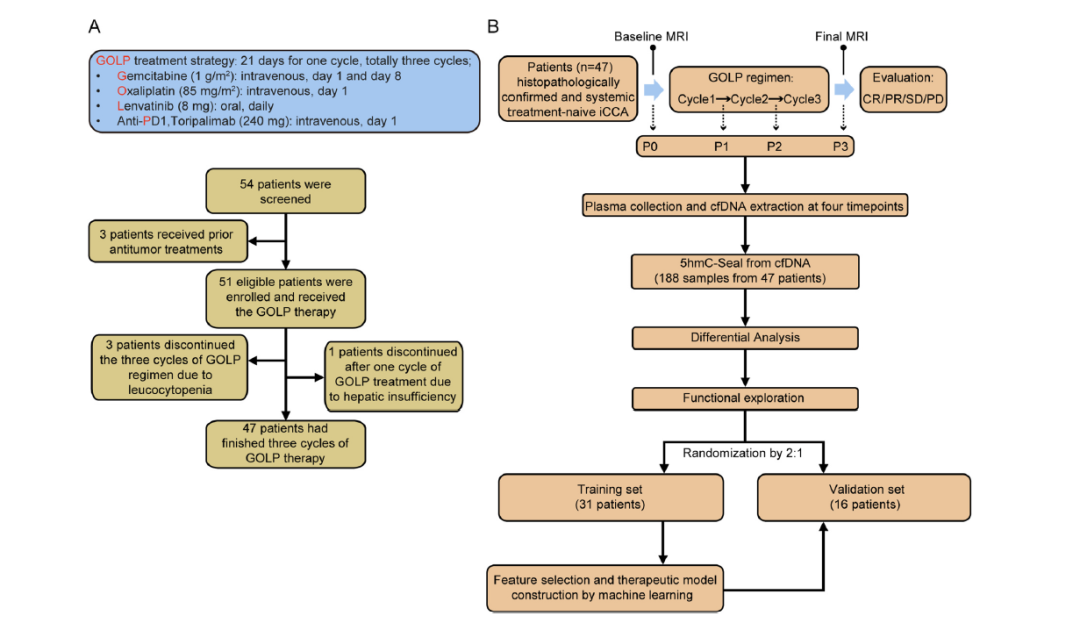

肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,iCCA)是起源于二级胆管及其分支上皮的腺癌,是第二常见肝脏原发恶性肿瘤。近年来发病率呈上升趋势,其早期无明显症状,多数患者发现时已失去手术时机。对于晚期iCCA病人,中国临床肿瘤学会(Chinese Society of Clinical Oncology,CSCO)推荐吉西他滨+奥沙利铂联合仑伐替尼及特瑞普利单抗的三联四药联合治疗方案(gemcitabine plus oxaliplatin in combination with lenvatinib and toripalimab,GOLP),客观反映率(objective response rate,ORR)可达80%,能将iCCA中位生存时间延长至22.5个月。该疗法通常分为三个疗程(Cycle),每个疗程21天(图1)。

DNA甲基化(DNA methylation)能引起染色质结构、DNA构象、DNA稳定性及DNA与蛋白质相互作用方式的改变,从而控制基因表达,具有非常重要的生物学意义。5-甲基胞嘧啶(5-methylcytosine,5mC)是真核生物中最常见的DNA甲基化修饰。5mC羟甲基化生成的5hmC是5mC去甲基化过程中产生的重要的中间体。研究表明5hmC参与了染色体重新编程、基因表达调控、DNA损伤修复等重要生物学过程,其修饰的改变与肿瘤的发生、发展等密切相关。5hmC-SEAL技术可以用来富集全基因组近2万个基因的含有5hmC修饰的DNA片段,进一步高通量测序分析可获得全基因组5hmC的分布及⻓度和丰度等信息。该技术具有特异性高、无序列偏好性、可进行通量研究等优点。多项研究表明,5hmC-SEAL技术可用于肿瘤的早筛早诊、伴随诊断、监测预后等。

该课题纳入47名iCCA病人,采用5hmC-SEAL技术捕获患者进行GOLP治疗前(P0)、治疗中(Cycle 2、3前,分别记为P1, P2)、治疗后(Cycle 3后, P3)血浆中游离DNA(cfDNA)中的5hmC片段,然后通过高通量测序法对基因片段进行分析,经过生物信息学统计,计算患者全基因组的5hmC水平。根据患者的临床治疗反应,分析不同疗效病人的5hmC的表达差异,结合算法,建立iCCA GOLP疗效预测的分子数学模型。研究设计如图1所示。

图1 研究设计图

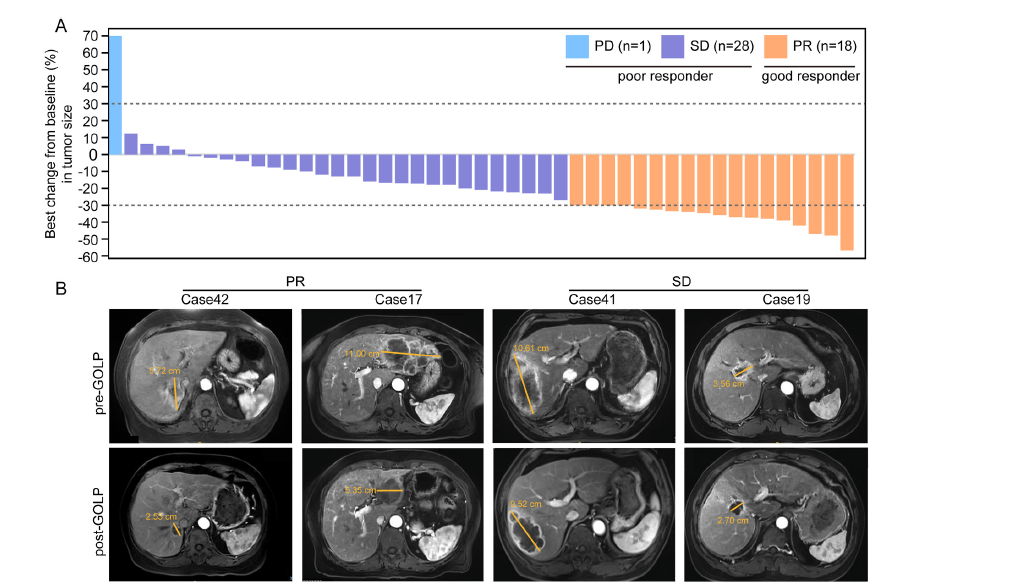

经3个周期GOLP治疗,采取RECIST 1.1评分,18例患者为部分缓解(partial response,PR),28例患者为疾病稳定(stable disease,SD),1例患者为疾病进展(progressive disease,PD)。研究将PR患者定义为GOLP治疗敏感,SD与PD患者定义为治疗抵抗(图2)。

图2 根据RECIST1.1将患者分为治疗敏感组和治疗抵抗组

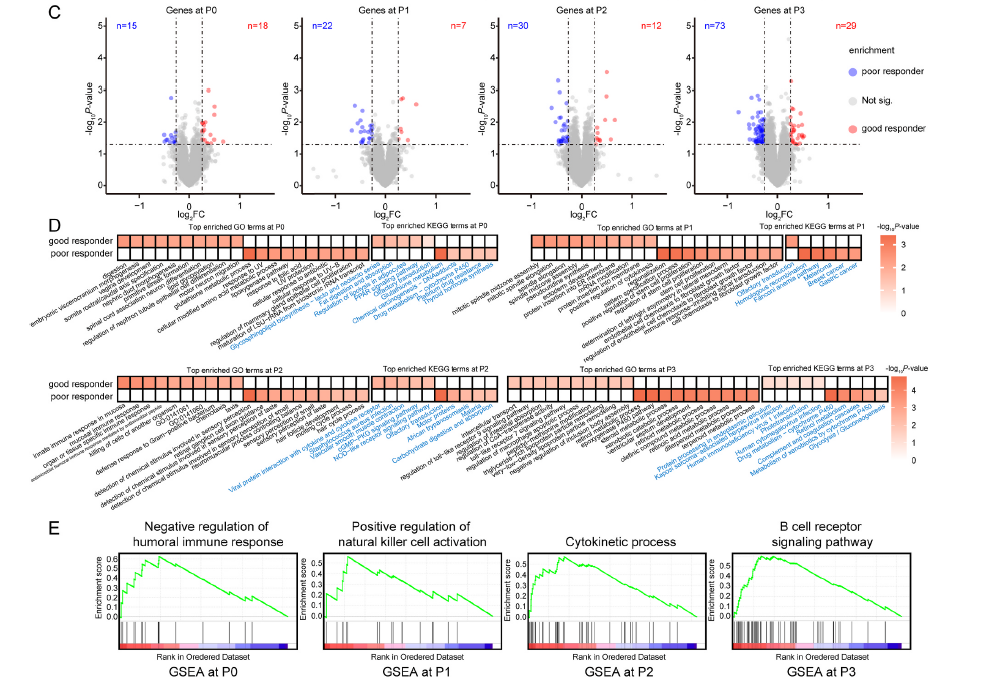

研究团队分别针对4个时间点,分析了治疗敏感组和抵抗组之间的差异性5hmC修饰,结果发现:P0-P3时间点分别有33,29,42和102个差异基因,不同时间点的差异基因以及其富集的生物学功能及代谢途径有明显区别。例如,相对于P0,P1时间点抵抗组中与细胞增殖及癌症相关的一些代谢通路显著上调,而P2-P3时间点治疗敏感患者免疫反应增强,细胞免疫相关的信号通路被激活,而且随着治疗过程的推进,NK细胞激活、细胞因子及B细胞受体相关的基因都表现出5hmC水平的升高(图3)。

图3 四个时间点的差异5hmC修饰及功能富集

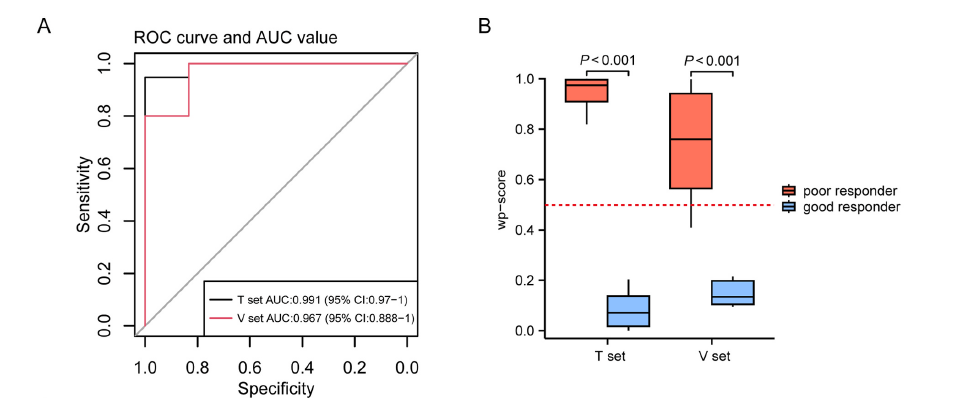

将上述47个患者治疗前(P0)的5hmC测序数据,以2:1随机分为训练集(T,31例)和验证集(V,16例),利用LASSO 多变量线性回归模型,配合嵌套交叉验证方法,研究团队构建了一个由5个基因:FIGN,LILRB1,LY6E,PP2D1,WTIP组成的疗效预测模型。该模型在训练集中区别治疗敏感组病人跟抵抗组病人达到AUC为0.991(95% 置信区间:0.97-1),验证集AUC为0.967(95%置信区间:0.888-1)。(图4)该模型预测效果好于传统的血清标志物CA19-9(AUC=0.544, 95%CI: 0.274-0.714),也高于影像学手段(AUC=0.764, 95%CI: 0.62-0.909)。

图4 基于5hmC的GOLP疗效预测模型

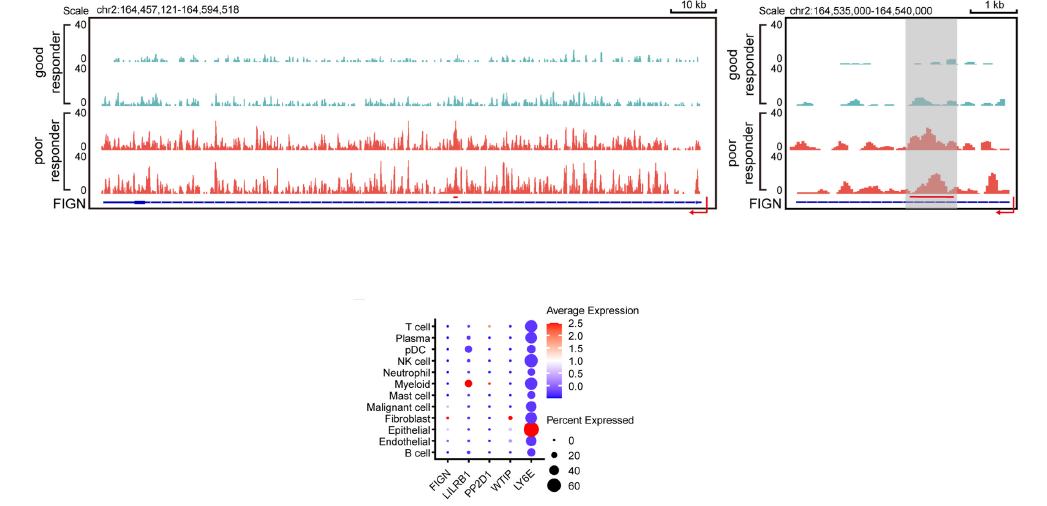

FIGN在抵抗组中的5hmC修饰水平,显著高于敏感组;研究团队此前发表的单细胞转录组测序结果也表明,这几个模型基因在肿瘤细胞、成纤维细胞、髓细胞及浆细胞样树突状细胞等中高表达(图5)。这些基因在之前文献的报道中,也都普遍和免疫反应、细胞增殖、血管生成等相关,这些都在GOLP疗法的作用机制中发挥着重要的作用。

图5 模型基因在5hmC和单细胞RNA测序中的修饰(表达)水平

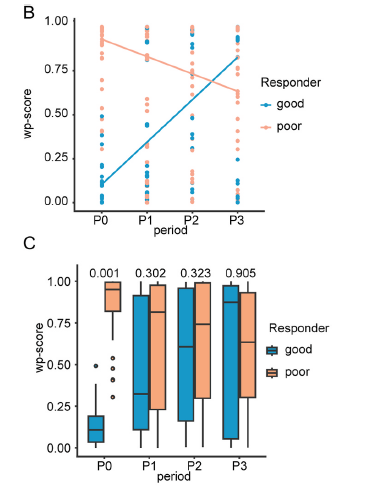

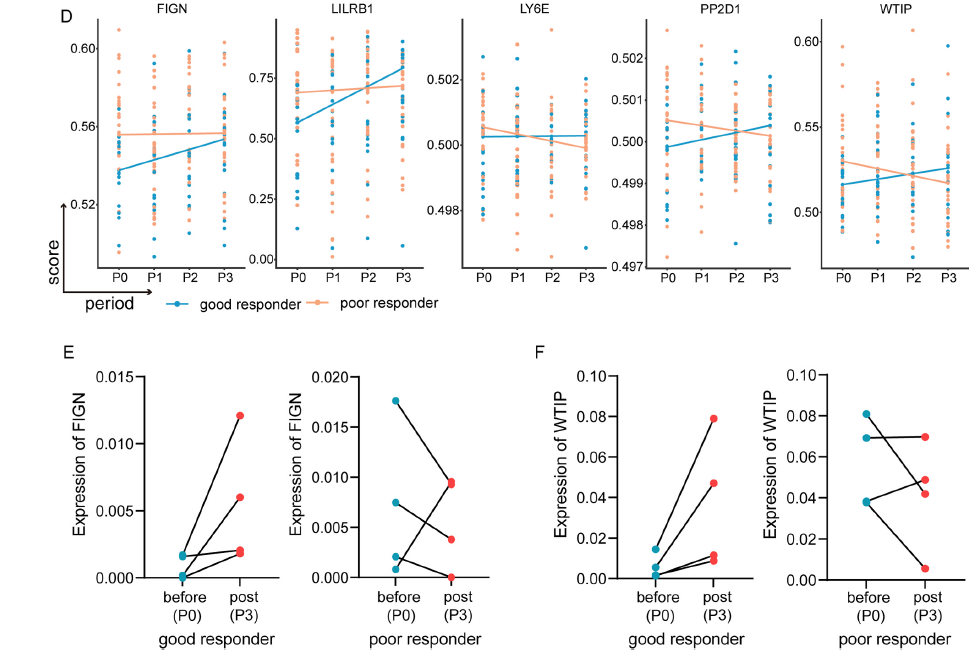

使用广义线性混合模型,将采样时间点作为固定效应,不同病人作为随机因素,研究团队还进行了时序研究。基于前述基于P0时间点建立的疗效预测模型,对P2-P3时间点的5hmC测序结果进行判分,并且利用分位回归法划线,研究发现对GOLP治疗反应敏感组和抵抗组有明显相反的走势:敏感组初始判分较低,随着治疗逐渐升高,而抵抗组患者初始判分高,随着治疗过程逐渐降低,两条线在P2之后形成交叉(图6)。5个模型基因也显示类似的不同走势。单细胞转录组测序结果也表明,FIGN和WTIP基因在治疗敏感组中的表达水平治疗后升高,而在抵抗组中降低(图7)。

图6 时序分析显示治疗敏感组和抵抗组走势完全相反

图7 模型基因在治疗过程中随时间的变化规律

由于5hmC具有高度特异性和优异的信噪比,并且无创、分辨率高、适用于动态监测,因此该研究建立的GOLP治疗疗效预测模型,有望在将来iCCA的个性化治疗及监测中发挥重要作用。

论文原文:

Xianlong Meng, Jiacheng Lu, Xiaoyong Huang, Yixiang Shi, Lei Yu, Xiaojun Guo, Pei Pu, Zhiqiang Hu, Shuyang Hu, Mu Ye, Xiaolong Cui, Chen Liang, Jiabin Cai, Qiman Sun, Yinghao Shen, Qiang Gao, Xiaolan Wang, Chuan He, Jian Zhou, Jia Fan, Wei Zhang, Guoming Shi, A noninvasive and highly efficient epigenetic predictive model for efficacy of the GOLP regimen in patients with intrahepatic cholangiocarcinoma, Cancer Letters, Volume 630, 2025, 217911, ISSN 0304-3835, https://doi.org/10.1016/j.canlet.2025.217911.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383525004793)

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肝内胆管癌# #GOLP#

8 举报