Bioact. Mater:江涛/保肇实/郑乐民构建保留脑胶质瘤微环境的新型类器官模型

昨天 iNature iNature 发表于上海

该研究开发了保留微环境的脑胶质瘤类器官模型(GlioME),通过优化培养条件,首次实现了胶质瘤细胞与原位免疫微环境的共保留,为快速准确的免疫治疗筛查和药物评估提供了关键工具。

脑胶质瘤是最常见且最具侵袭性的原发性脑肿瘤,患者的五年生存率很低。由于其独特的免疫微环境和细胞异质性,目前缺乏准确复制肿瘤生物学特征的实验模型。近年来,类器官技术成为疾病机制研究的重要工具。2024年,郑乐民团队在Science bulletin发表文章利用心脏类器官研究抗菌剂三氯卡班心脏毒性的机制1。肿瘤类器官是从患者肿瘤组织中提取的三维培养模型,相比传统细胞系和小鼠模型,类器官保留了肿瘤的组织病理学和基因组特征,且能快速建立,更适合用于药物筛选和个性化治疗研究。然而,胶质瘤类器官的培养面临独特挑战——如何在体外维持肿瘤细胞与免疫细胞、血管内皮细胞等微环境组分的相互作用。此前的方法(如酶解单细胞培养或悬浮培养)往往导致免疫细胞丢失,阻碍了这些模型保留原始的肿瘤微环境,限制了它们在胶质瘤研究中的实用性。

2025年7月15日,来自北京天坛医院神经外科学中心的江涛院士/保肇实教授团队和北京大学郑乐民教授团队联合在Bioactive Materials杂志报道了题为A Novel Organoid Model Retaining the Glioma Microenvironment for Personalized Drug Screening and Therapeutic Evaluation的研究论文。该研究开发了保留微环境的脑胶质瘤类器官模型(GlioME),通过优化培养条件,首次实现了胶质瘤细胞与原位免疫微环境的共保留,为快速准确的免疫治疗筛查和药物评估提供了关键工具。

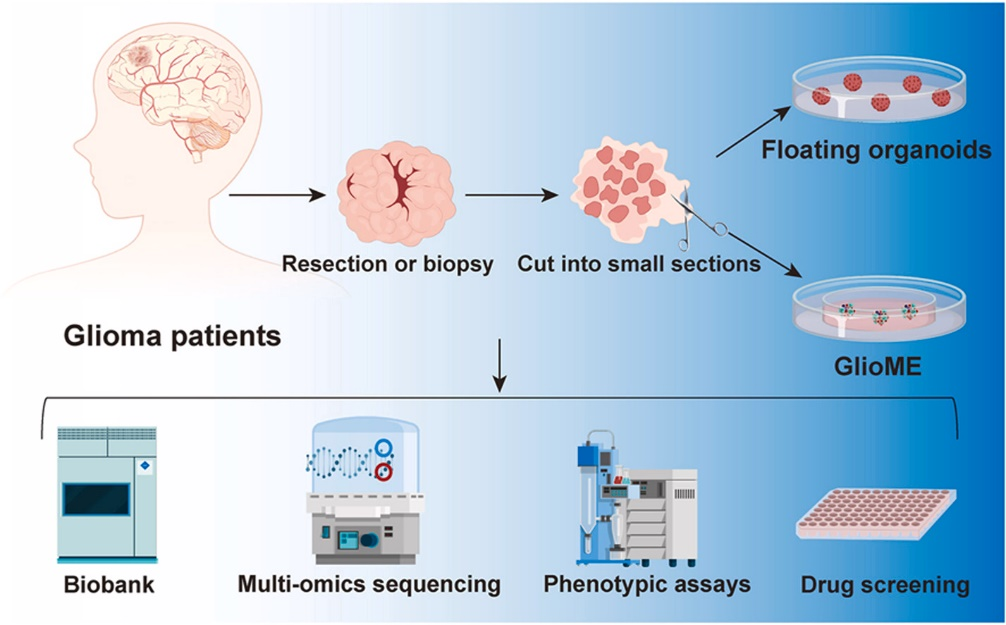

研究人员首先开发了一种新的胶质瘤类器官培养方案——GlioME(Glioma organoid with MicroEnvironment)。该方案将手术切除的胶质瘤组织直接接种到低生长因子Matrigel中,避免了传统酶解方法对细胞间相互作用的破坏。研究成功从三种神经胶质瘤亚型、不同的WHO分级、IDH突变以及原发性和复发性肿瘤等不同样本中建立了类器官培养物。

研究人员通过HE染色证实,类器官保留了胶质瘤典型的细胞异质性和核分裂特征;免疫组化检测证实了IDH1突变、GFAP、CD31和Ki-67等标志物的表达模式与患者肿瘤高度一致。全外显子测序和DNA甲基化分析进一步表明,GlioME在基因组和表观遗传水平上都成功地保留了原始肿瘤的分子特征。

通过流式细胞术和免疫荧光检测,研究人员发现GlioME比传统悬浮培养类器官保留了更多的免疫细胞。特别是肿瘤相关巨噬细胞(CD68+)和T细胞(CD3+)在GlioME中显著富集,其比例与原始肿瘤组织相当。证明GlioME保留了肿瘤组织中的原始免疫细胞,而不是重建它们,更好地保留了肿瘤的免疫微环境特征。

在药物敏感性测试中,GlioME展现出优异的临床预测价值。研究团队检测了不同浓度替莫唑胺(TMZ)、CSF1R抑制剂pexidartinib和MET抑制剂vebreltinib处理后的类器官活性变化,发现药物反应存在明显的患者间差异。特别值得注意的是,一例MET扩增的胶质瘤患者的GlioME对vebreltinib表现出显著敏感性,这一预测结果在后续临床治疗中得到验证:患者用药两个月后MRI显示肿瘤明显缩小。

总之,该研究开发的GlioME模型突破了现有技术的局限,首次在体外完整保留了胶质瘤的肿瘤微环境,不仅能准确模拟肿瘤的分子特征和细胞组成,还可用于预测个体化治疗反应。这一技术为胶质瘤的机制研究、药物筛选和精准医疗提供了强有力的工具,具有重要的临床转化价值。

参考消息:

https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2025.07.015

1.Yang N, Chen J, Zhu Y, Shan W, Cao Z, Fu Y, Cao H, Li Y, Xiang Y, Ding S, Wang H, Zhao Y, Ji L, Zhan R, Wu Y, Wang Z, Dong M, Zheng L. Human cardiac organoid model reveals antibacterial triclocarban promotes myocardial hypertrophy by interfering with endothelial cell metabolism. Sci Bull (Beijing). 2024 Nov 27:S2095-9273(24)00869-7. doi: 10.1016/j.scib.2024.11.037.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#脑胶质瘤# #类器官模型#

6 举报