抑郁症研究热点:免疫炎症假说的最新进展

2025-04-25 精神医学新观点 精神医学新观点 发表于陕西省

近 10 年研究表明,抑郁症患者炎症生物标志物水平显著升高,其或通过多种机制致病,还可指导治疗,部分抗炎药物辅助治疗有效,但仍需研究个性化方案 。

近10年,抑郁症的免疫炎症机制研究取得了重要突破,大量研究表明炎症生物标志物与抑郁症的发生、发展及治疗反应密切相关。以下从炎症标志物与抑郁症的关联、作用机制、临床应用等方面展开论述。

炎症生物标志物与抑郁症的关系

1)抑郁症患者的炎症生物标志物水平显著升高

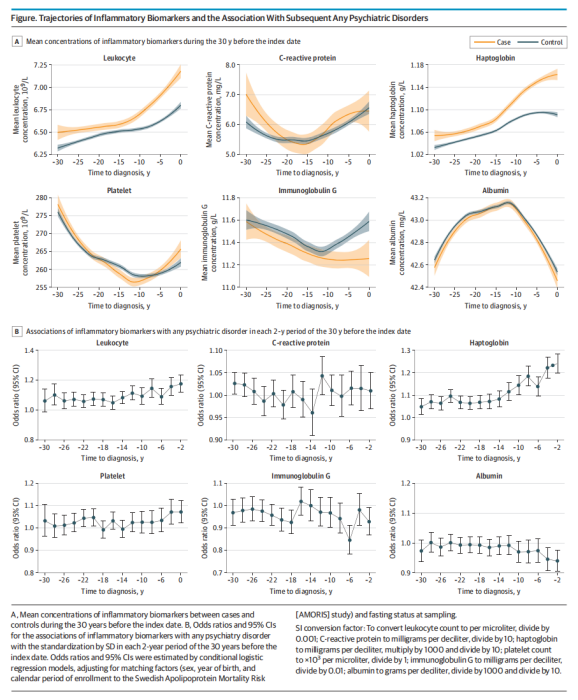

2024年,JAMA Psychiatry(IF=22.5)发表研究,通过对瑞典AMORIS队列和英国生物银行超过100万人的数据分析,发现血液中的炎症标志物水平与精神疾病风险密切相关。研究发现白细胞、触珠蛋白和C反应蛋白水平高于中位数的人群,患任何精神疾病的风险分别增加11%、13%和2%。免疫球蛋白G水平低于中位数的人群,精神疾病风险降低8%,这一发现为精神疾病的早期预警提供了新的生物学指标,也为理解精神疾病的发病机制开辟了新视角。

炎症生物标志物浓度变化与后续精神障碍的关系

该研究还利用孟德尔随机化分析,对炎症标志物(白细胞、触珠蛋白、免疫球蛋白G、C反应蛋白(CRP)、血小板、白蛋白以及白细胞亚型)与抑郁症进一步研究,发现CRP与抑郁症存在正的遗传相关性。

值得关注的是,2025 年最新发表于《JAMA Psychiatry》(IF=22.5)的研究进一步证实,抑郁症患者外周血中多项炎症生物标志物水平显著升高,包括炎症细胞因子白细胞介素 6(IL-6)、肿瘤坏死因子(TNF),以及临床常用的急性期反应物 ——CRP。这些发现共同揭示了炎症通路在抑郁症病理机制中的关键作用,为抑郁症的诊疗提供了新的生物学视角。

2)炎症影响抑郁症的潜在机制

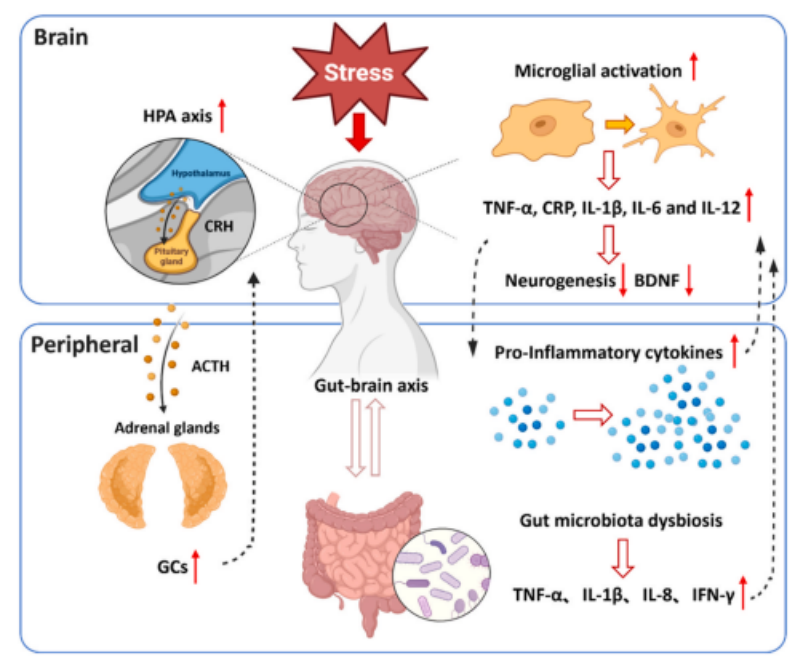

炎症生物标志物与抑郁症的关联潜在机制尚不清楚,可能的解释主要包括血脑屏障破坏、小胶质细胞激活、神经传导损伤、下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴的过度活动、肠道菌群变化以及炎症与炎症在神经病理之间的其他相互作用等。如在小鼠模型中,发现中性粒细胞在脂多糖诱导的外周炎症后迁移到大脑,最终导致类似抑郁的行为。这些机制还需进一步研究。

抑郁症中炎症介导的病理生理变化

炎症生物标志物可指导抑郁症治疗

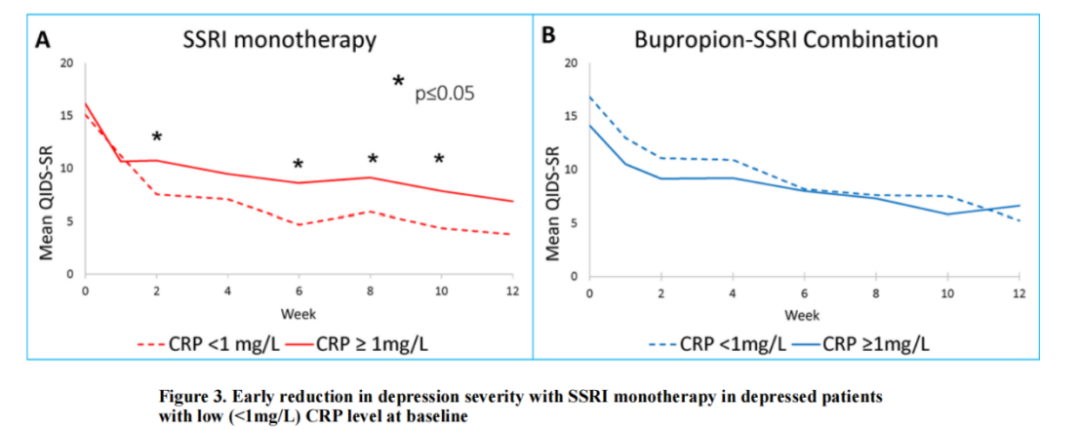

CRP在一些试验中被证明,可以预测抗抑郁药的治疗效果,但仅限于小样本和严格限制的条件。Pan Y等根据CRP水平将918名抑郁症患者分为低CRP组(CRP<1mg/L)和高CRP组(CRP≥1mg/L),比较使用SNRIs、SSRIs、MT、NaSSA类药物治疗的患者,发现高CRP患者使用SNRIs药物治疗疗效更好,低CRP组患者使用SSRIs药物治疗疗效更好,而使用SNRIs、NaSSA、MT治疗的患者,组间没有发现显著性差异。

此外,对于CRP水平较高的抑郁症患者,使用安非他酮与SSRI联合更有效地降低抑郁严重程度,提高患者的缓解率。一项针对 106 名抑郁症患者的研究中,安非他酮与 SSRI 联合治疗时,基线 CRP≥1mg/L 的患者治疗效果更好,其与 SSRI 单药治疗相比,缓解率从 41.5% 提升至 53.1% 。

安非他酮在高 CRP 水平抑郁症患者中展现出更优疗效,这可能与其双重作用机制相关:一方面,通过抑制去甲肾上腺素和多巴胺再摄取,增强单胺能神经传递,改善高 CRP 水平患者常见的快感缺失、动机减退等核心症状;另一方面,可能通过抑制促炎因子释放、调节色氨酸代谢等方式干预免疫炎症通路。此外,当与 SSRI 联合使用时,二者可通过互补单胺能调节作用及协同抗炎效应,进一步提升治疗效果。

抑郁症抗炎药物的选择

研究发现下列抗炎药物在抑郁症的辅助治疗中显著有效:

-

非甾体抗炎药(NSAIDs):如选择性COX-2抑制剂,塞来昔布,非选择性COX-2抑制剂,阿司匹林等。通过减少前列腺素的产生,产生抗炎作用。研究表明塞来昔布作为抗抑郁的辅助治疗药物效果显著。

-

细胞因子调节剂:包括TNF拮抗剂和其他抗炎细胞因子抑制剂,通过靶向特定的细胞因子通路,减少炎症介质的产生,显示出一定抗抑郁效果。

-

ω-3多不饱和脂肪酸(n-3 PUFAs):如EPA和DHA,这些脂肪酸通过减少促炎细胞因子的产生和减轻炎症反应,显示出抗抑郁效果。高剂量的n-3 PUFAs被认为比低剂量更有效。

-

米诺环素:一种第二代四环素类抗生素,具有强大的抗炎和神经保护作用,通过抑制小胶质细胞激活和减少炎症介质的释放,显示出抗抑郁效果。

由于不同患者炎症特征和反应不同,抗炎治疗策略的疗效存在差异,需进一步研究个性化治疗方案,同时,部分抗炎药物长期使用可能带来的副作用和安全性问题也需持续关注。

参考文献:

[1] Yu Zeng, MSc; Charilaos Chourpiliadis, MD, MSc;et al.JAMA Psychiatry.2024

[2] Huang X, Hussain B, Chang J. CNS Neurosci Ther. 2021;27(1):36-47. doi:10.1111/cns.13569.

[3] Yin Y, Ju T, Zeng D, et al. Pharmacol Res. 2024 Sep;207:107322.

[4] Aguilar-Valles A, Kim J, Jung S. Mol Psychiatry. 2014;19(5):599-606.

[5] Pan Y, Luo R, Zhang S, et al.Affect Disord. 2022 Sep 15;313:251-259.

[6] Jha MK, Minhajuddin A, Gadad BS, et al. Psychoneuroendocrinology. 2017 Apr;78:105-113.

[7] Sana Tafseer, Rachna Gupta, Rafat Ahmad, et al.Pharmacology Biochemistry and Behavior,Volume 200,2021:173073.

[8] Jiang Q, Velu P, Sohouli MH, Ziamanesh F, et al. Eur J Clin Invest. 2024 Mar;54(3):e14118.

[9] Jha MK, Leboyer M, Pariante CM, et al. JAMA Psychiatry. 2025 Apr 2.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#抑郁症# #炎症生物标志物#

31 举报