人均每天刷短视频2.6小时!它正在“吃掉”你的大脑?多项研究:短视频不仅影响心理健康,还改变大脑功能

2025-07-15 木白 MedSci原创 发表于上海

刷短视频“上头”是真的,越刷越空虚也是真的,该如何自救?

你有多久没认真看完一篇长文了?

别说长文,可能连5分钟的视频都觉得“太长”,直接拉到最后看结局。刷短视频这件事,已经从打发时间,变成吞噬时间的黑洞。根据《中国网络视听发展研究报告(2025)》,截至2024年底,全国短视频用户已突破10.4亿,人均每天刷2.6小时——也就是说,每天醒着的时间中,有超过1/10交给了算法推送的“上下滑”。

更扎心的是:我们并不是在主动“刷短视频”,而是被短视频刷了大脑。

2024年,英国牛津大学出版社给出了一个刺耳却精准的年度词汇:Brain rot(脑腐)。它不是某种疾病,而是一种全民级别的“精神亚健康”状态——记忆力像金鱼,思维像马赛克,脑子一上网就变“浆糊”。不仅如此,长期刷短视频还和久坐、缺乏锻炼、情绪低落、失眠、社交退化有关。

这不是危言耸听。一项发表于NeuroImage的研究[1]首次揭示:短视频成瘾不仅会改变人类大脑结构,还牵动小脑区域多达521个基因异常表达!可以说,在成瘾者的大脑里,已经上演了一场“分子级别的暴风骤雨”。

而且,那些更容易嫉妒、爱比较的人,更容易在社交平台的对比中受挫,进而沉迷刷视频逃避现实,于是一边上瘾,一边更空虚,最后陷入“刷得越多,越想逃”的怪圈。

短视频,正在“雕刻”我们的脑子

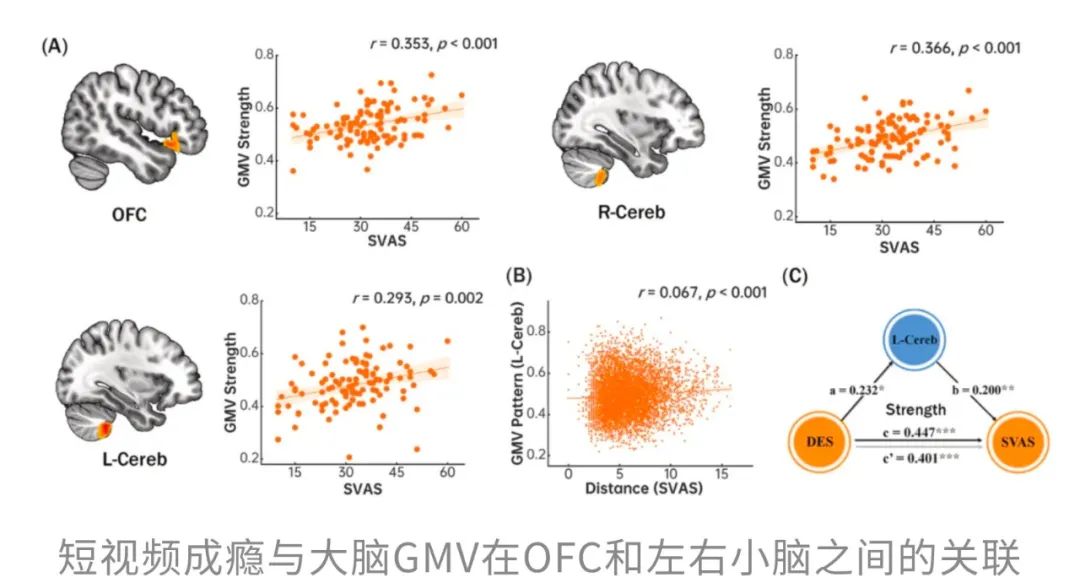

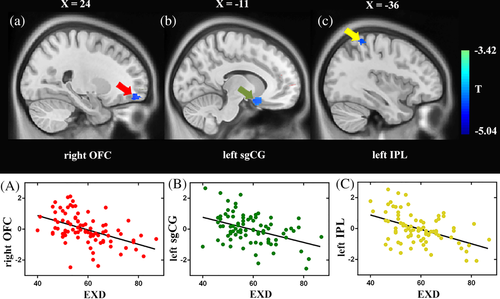

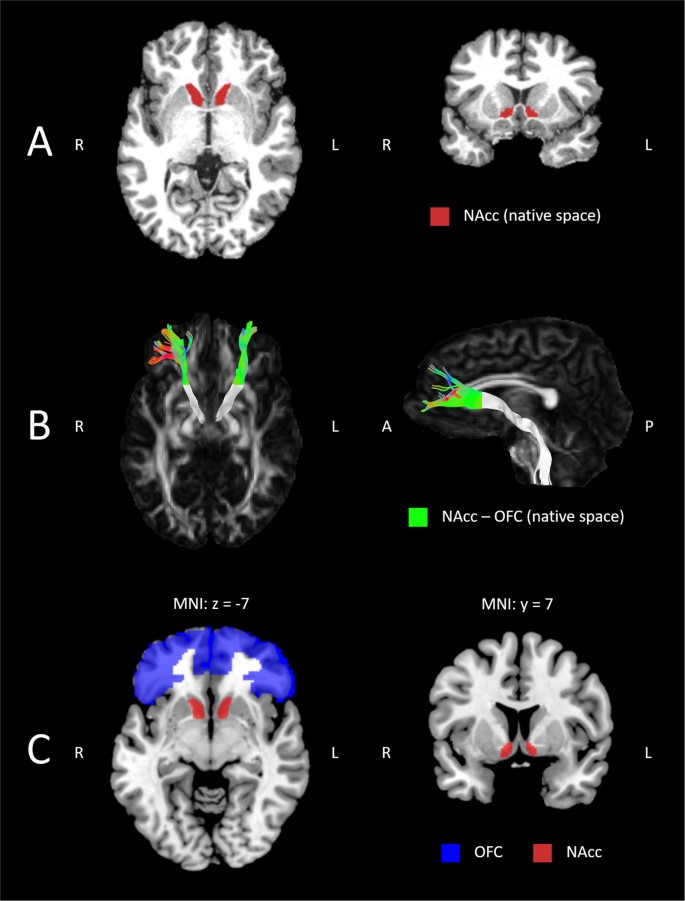

考虑到这些区域分别与奖赏处理、习惯形成和注意力调控密切相关,研究者推测,大脑或许正在主动“重塑”结构,以更好地适应不断刷短视频所带来的强烈感官刺激与即时反馈。

然而,大脑结构的变化并非无源之水。那么,究竟是什么心理因素在“推着”这些脑区发生改变?研究者特别关注了一个关键性格特质——嫉妒。

他们进一步将“易妒倾向”纳入中介模型分析,结果发现,左侧小脑的GMV在“嫉妒倾向”与“短视频成瘾”之间起到了显著的中介作用。

为什么一刷短视频就容易心生嫉妒?答案并不复杂:当屏幕另一头的世界充满旅行、美食、健身成果时,我们难免对照自身,情绪随之被轻易点燃。正是这股嫉妒之火,引爆了左小脑这台“刷屏引擎”,让人更难停下滑动的手指。

与此同时,右OFC和右小脑也没有“袖手旁观”。前者负责奖赏反馈,后者擅长习惯强化,它们共同在深层神经网络里推波助澜,把原本偶尔的娱乐递进成难以摆脱的沉迷。换言之,一点嫉妒情绪就能牵动多条脑回路,让短视频从“随手刷刷”演变为“欲罢不能”。

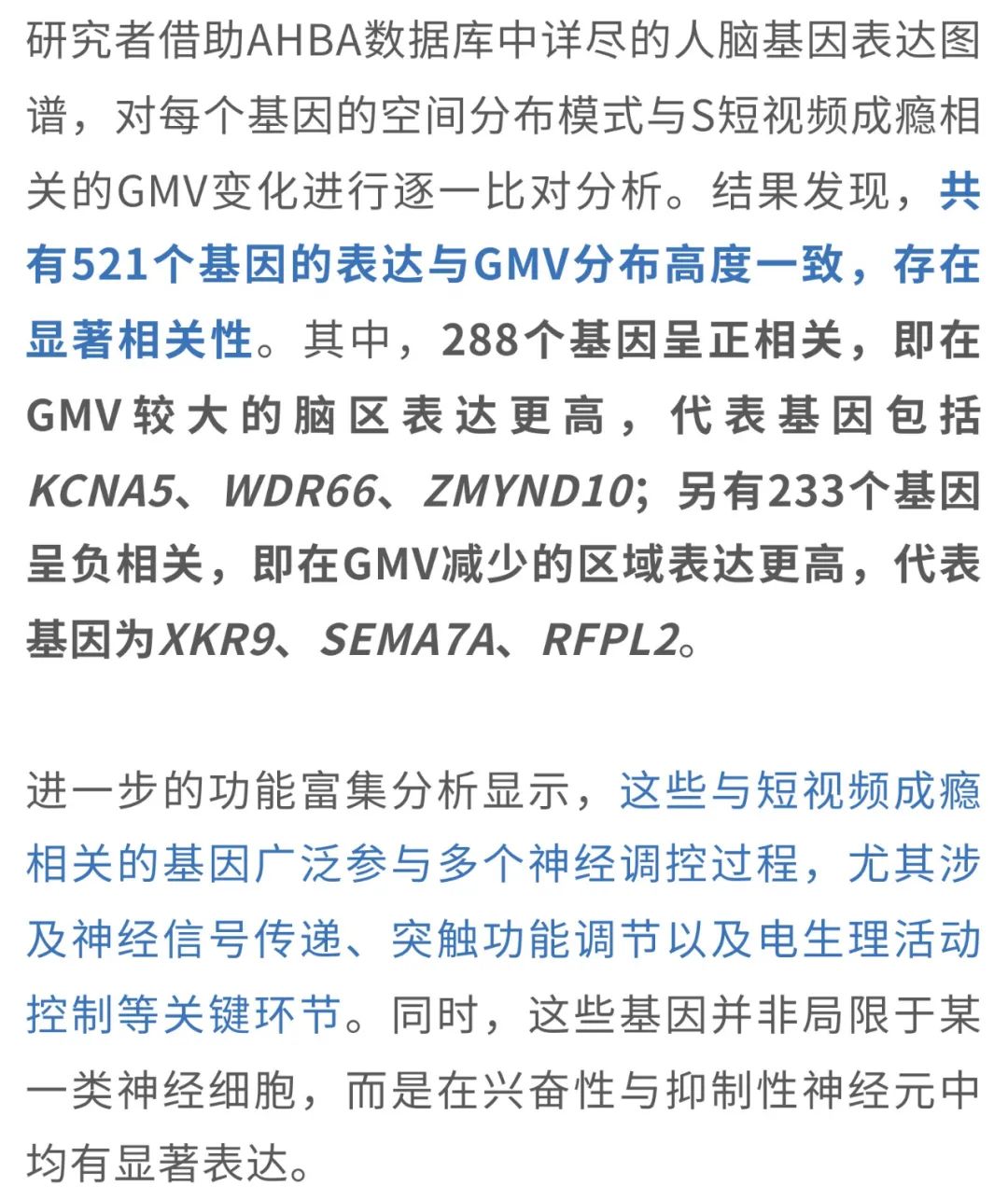

521个基因的“风暴”

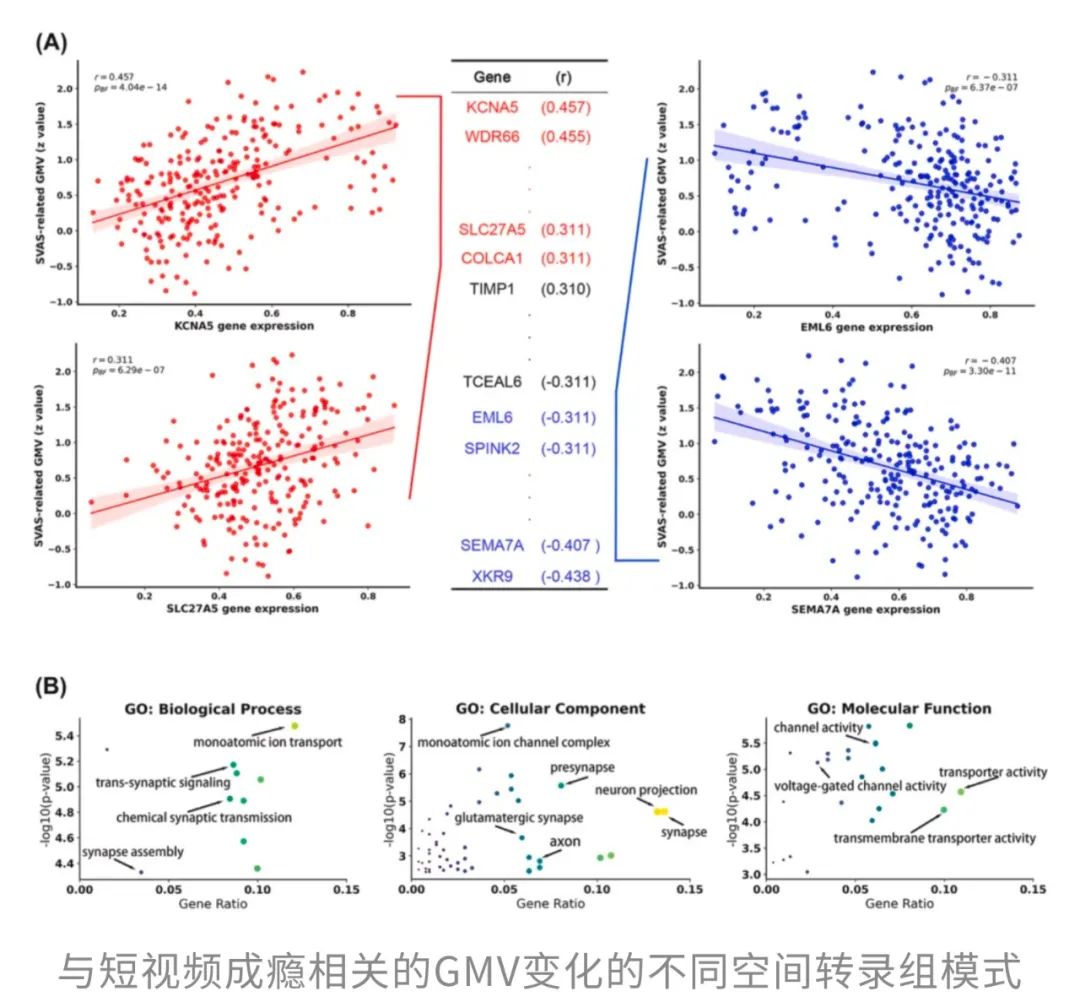

那么,短视频成瘾背后,究竟隐藏着怎样的分子机制?为此,研究团队将大脑结构影像与全脑转录组数据相结合,试图揭示大脑GMV变化与基因表达之间的潜在关联。

这也意味着,短视频成瘾可能影响的是整个神经网络系统的功能平衡,而不仅仅是某一条通路的异常。

总的来说,这项研究揭示了短视频成瘾与大脑结构和功能的改变有关,涉及多达521个基因的异常表达。而且,那些更容易感到嫉妒和进行社会比较的个体,在社交平台的对比中可能遭受挫折,从而更倾向于沉迷于刷短视频以逃避现实。

越刷越上瘾,越刷越抑郁

可见,短视频成瘾并非只是消磨时间的“小毛病”,它对大脑的物理结构和基因活动层面都造成了显著且深远的改变。当这些“分子级别的暴风骤雨”在大脑中持续肆虐时,其破坏力绝不会止步于神经细胞内部,它们最终必然会“登陆”到我们的心理层面,演变成实实在在的情绪困扰与精神痛苦。

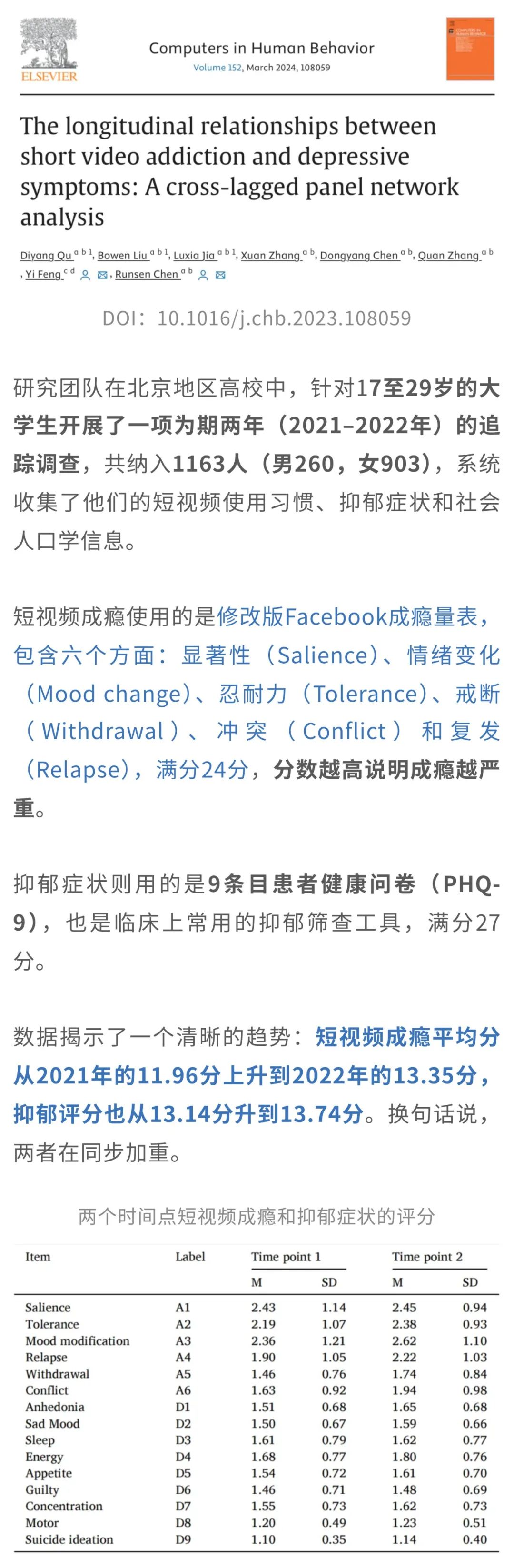

清华大学健康中国研究院的研究团队在Computers in Human Behavior上发表了一项重磅研究[2],首次从纵向角度揭示了短视频成瘾与抑郁症状之间的动态关系。研究结果相当令人警醒——不仅“越刷越抑郁”,而且“悲伤情绪”可能正是短视频成瘾与抑郁症状之间的关键桥梁。

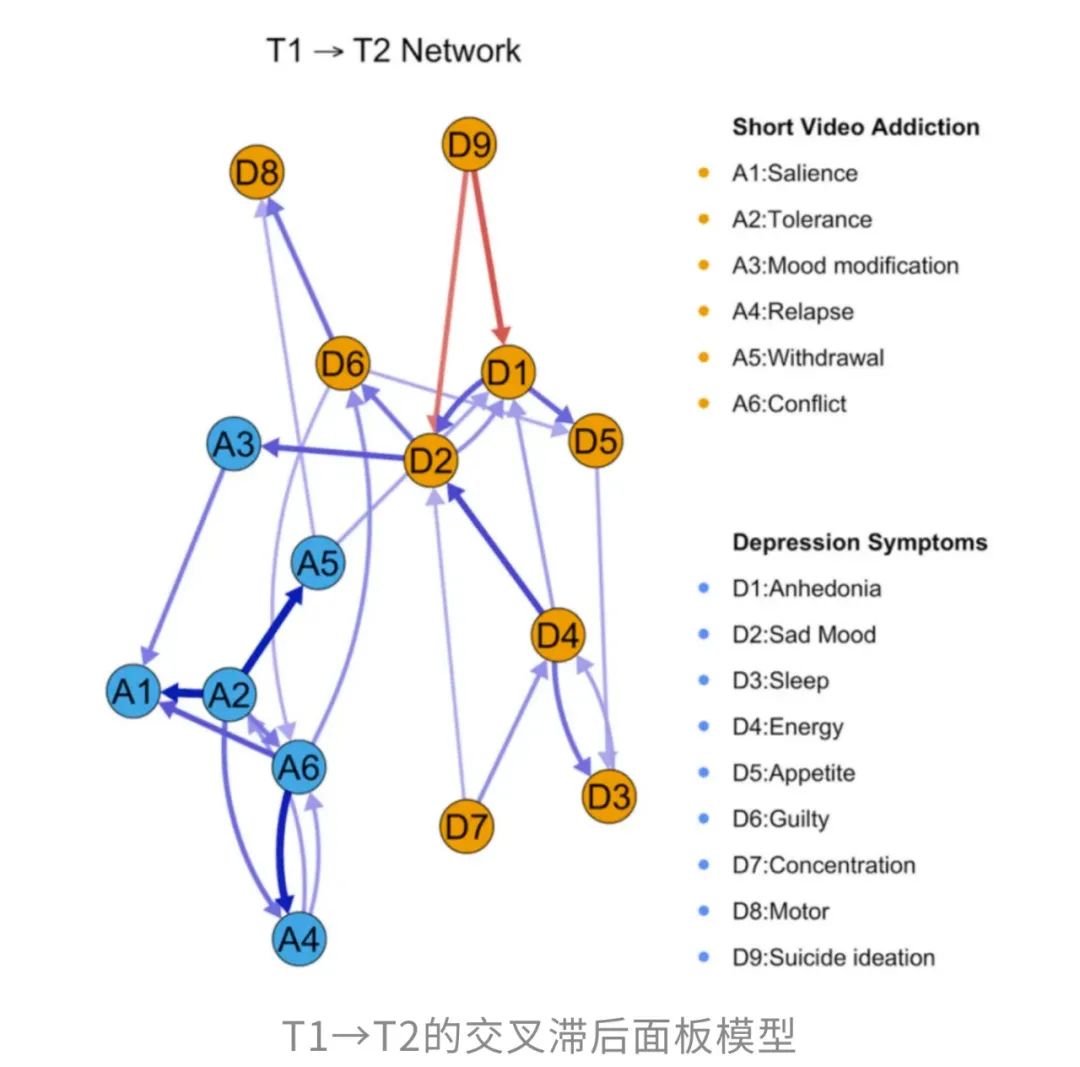

为了进一步厘清短视频成瘾与抑郁症状之间的关系,研究团队构建了交叉滞后面板模型,描绘出从2021年(T1)到2022年(T2)两个时间点之间的有向关系网络,揭示了各个症状之间复杂的动态联系。

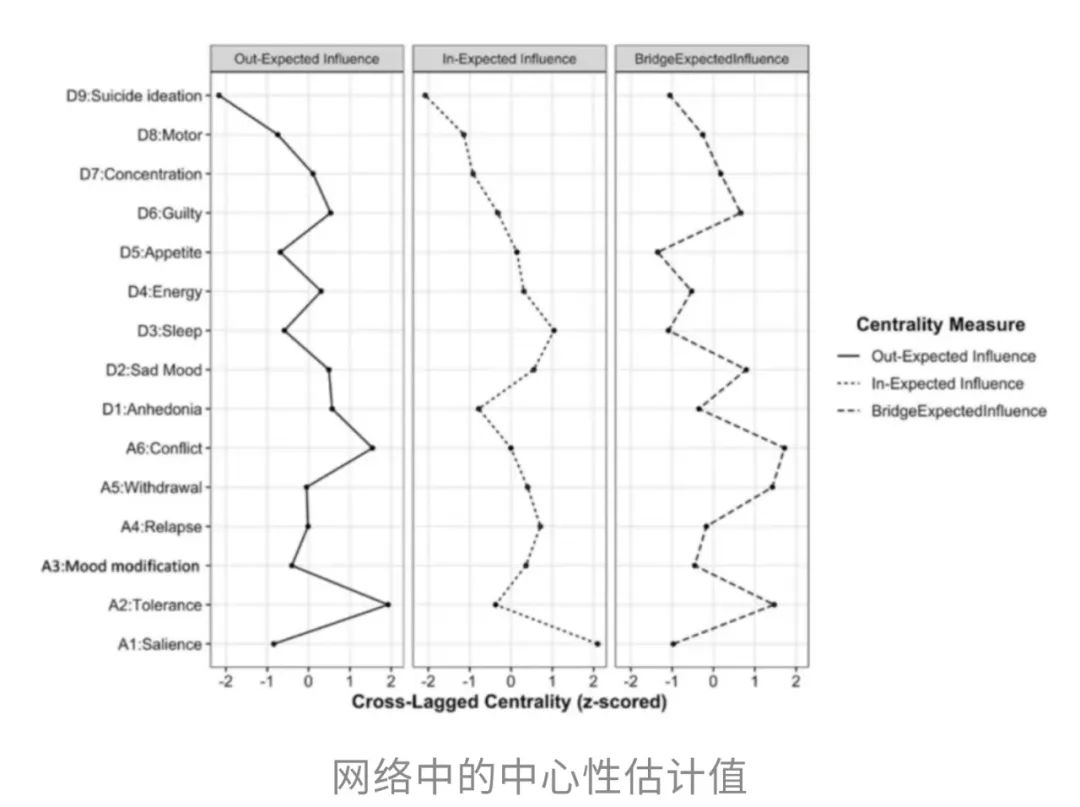

研究结果进一步揭示,在短视频成瘾的发展过程中,“忍耐力”扮演着至关重要的角色。所谓忍耐力,指的是个体反复产生想要刷短视频的强烈冲动。这种冲动不仅是成瘾的早期信号,还能够显著预测后续一系列症状的出现。比如,“显著性”的增强,也就是个体的大脑时刻惦记着短视频内容,难以集中注意力;又比如,“戒断反应”的出现,当短时间内无法刷视频时会感到烦躁、焦虑,甚至情绪失控。同时,这种冲动还会引发“冲突”,即短视频使用开始干扰到学习和生活,进而导致“复发”,形成持续的负循环。

而在抑郁症状的发展路径中,研究发现,最具牵引力的核心症状是“快感缺失”。当个体逐渐对日常活动失去兴趣、体验不到快乐时,这种心理状态很可能会成为抑郁情绪恶化的起点。它不仅直接关联到后续的“悲伤情绪”,还会进一步导致“食欲减退”等生理层面的变化。

不过,短视频成瘾和抑郁症状并非彼此独立的两类问题,它们之间其实通过一些具有“桥梁作用”的核心症状相互关联、相互放大。研究识别出了四条最显著的桥接路径:

首先,抑郁情绪中的悲伤可以预测短视频使用的反复发作,说明当一个人长期处于情绪低落的状态时,更容易反复沉迷于短视频,以此缓解内心的不适。

其次,短视频成瘾中的冲突感,也就是刷视频对学习或生活产生明显干扰的情况,会进一步引发强烈的内疚感。

第三,戒断反应,即当个体短时间停止刷视频时出现的烦躁和焦虑,会加重对日常生活的无趣体验,最终发展为快感缺失。

最后,内疚感本身也会反过来强化对短视频成瘾的冲突体验,让个体更容易陷入情绪与行为的双重困境中。

这些桥接路径共同构成了一条隐蔽但危险的心理通路:当情绪变得低落,人们会试图通过刷短视频来逃避现实;然而,这种“逃避”反过来又会破坏学习和生活节奏,带来强烈的负面情绪和内疚感,从而进一步加剧情绪低落,促使个体更频繁地依赖短视频来寻求短暂慰藉。一环扣一环,最终形成了一个难以挣脱的“情绪逃避式使用”的恶性循环。

总的来说,这项研究提示,“悲伤情绪”这个看似平常的情绪反应,其实是连接短视频成瘾与抑郁症状的核心“桥梁”。许多人在面对负面情绪时,本能地打开短视频,用“刷刷刷”来转移注意力、寻求快感、对抗孤独。但这种“刷来调节情绪”的方式,反而会不断强化负面状态,把人困在情绪泥潭中难以自拔。

该如何自救?

与其默默忍受短视频的“吸引力法则”,不如主动出击,给自己一个更专注、更丰富的日常。下面这些实用策略,既能守住注意力,也能慢慢帮我们“戒断”短视频依赖。

1. 屏蔽噪声,先从“关通知”开始

关闭无关紧要的推送,让手机少一点“叮咚”干扰,大脑才能多一点连贯思考的空间。

2. 定期“瘦身”,把娱乐 App 精简到最低

每隔一段时间清理一次应用列表,把那些用来“消磨时间”的软件卸载或隐藏,诱惑自然而然就少了。

3. 睡前远离手机,让卧室保持纯粹

睡觉时把手机留在客厅或书桌上,避免夜深人静时不自觉点亮屏幕,打破作息节奏。

4.用阅读“占位”,替代频繁刷短视频

给自己设定一个渐进式阅读计划:从每天十分钟开始,逐步延长时间,让翻书的动作取代无休止的滑屏。

看来,短视频成瘾并不是简单的“自控力差”,而是情绪和大脑结构联手打造的沉迷路径。一方面是刷短视频引发的负面情绪(如嫉妒和抑郁),另一方面是大脑在不断重复中“学习”到的奖赏机制,两者合力塑造了我们的使用习惯,甚至让某些脑区越刷越活跃,越活跃越难戒掉。

所以,如果真的想跳出“短视频漩涡”,或许不仅仅要靠关掉手机、设定时间管理,更要从情绪层面入手——比如少点比较,多点自我认同;也可以通过训练大脑的执行功能(比如提升注意力、延迟满足能力)来强化“心理刹车”。

仍需指出的是,这两项研究均无法直接推断因果关系。

参考资料:

Gao, Y., Hu, Y., Wang, J., Liu, C., Im, H., Jin, W., Zhu, W., Ge, W., Zhao, G., Yao, Q., Wang, P., Zhang, M., Niu, X., He, Q., & Wang, Q. (2025). Neuroanatomical and functional substrates of the short video addiction and its association with brain transcriptomic and cellular architecture. NeuroImage, 307, 121029. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2025.121029

[2]Diyang Qu, Bowen Liu, Luxia Jia, Xuan Zhang, Dongyang Chen, Quan Zhang, Yi Feng, Runsen Chen, The longitudinal relationships between short video addiction and depressive symptoms: A cross-lagged panel network analysis, Computers in Human Behavior, Volume 152, 2024, 108059, ISSN 0747-5632,https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108059 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563223004107)

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

前往app查看评论内容

10 0 举报