睡眠“偷走”血糖稳定?JAMA子刊:睡不够+入睡晚,血糖波动飙升;比熬夜更伤的是入睡不规律!

2025-04-29 梅斯学术 MedSci原创 发表于陕西省

研究利用广州营养与健康研究数据,分析 46 - 83 岁参与者睡眠时长、入睡时间轨迹与血糖波动关系,发现睡眠不足、入睡晚或二者兼具均与更高血糖变异性相关,规律作息对血糖控制有益。

在快节奏的现代生活中,熬夜、作息不规律已成为许多人的常态。然而,睡眠不仅仅关系到精神状态和精力,更可能对血糖水平产生深远影响。研究发现,长期睡眠不足或作息紊乱会显著增加2型糖尿病、肥胖和心血管疾病的风险。

尽管已有研究探讨了睡眠与血糖之间的关系,但大多采用单一时点的数据,忽略了睡眠模式在一段时间内的变化。近日,发表在JAMA Network Open上的一项题为Trajectories of Sleep Duration, Sleep Onset Timing, and Continuous Glucose Monitoring in Adults的研究通过连续血糖监测技术,深入剖析了睡眠时长、入睡时间与血糖波动的动态关系,研究结果支持充足的睡眠时间和早期睡眠对优化成年人的血糖控制有益。

图1:标题

研究目的

该研究旨在探讨:

睡眠时长、入睡时间在一段时间内的变化趋势是否与血糖水平相关?

哪种睡眠模式最有利于维持血糖稳定?

研究方法

这项队列研究分析了广州营养与健康研究从 2014 年 1 月至 2023 年 12 月收集的数据,该研究是中国广东省的一项前瞻性队列研究,参与者年龄在 46 至 83 岁之间。参与者在几次研究访问中重复进行睡眠评估,并在最后一次访问时配备了 CGM 设备。数据分析于 2024 年 1 月至 6 月期间进行。

并采用以下方法展开研究:

睡眠监测:使用可穿戴设备记录参与者的睡眠时长及入睡时间,持续数周以捕获睡眠模式的波动。

连续血糖监测(CGM):通过CGM设备,持续追踪参与者的血糖水平,实时监测血糖波动情况。选择变异系数 (CV)、血糖波动平均幅度 (MAGE)、每日差异平均值 (MODD) 和 SD 作为血糖变异性的代表性指标。

数据分析:研究人员将参与者按睡眠模式划分为不同组别,分析其睡眠变化轨迹与血糖波动之间的关联。

研究结果

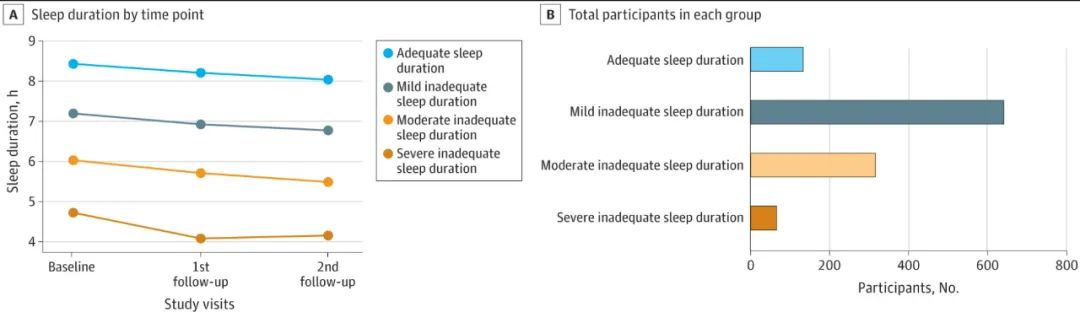

作者在研究人群中发现了 4 种不同的睡眠时间轨迹:严重不足(每晚从 4.7 小时减少到 4.1 小时),中度不足(每晚从 6.0 小时减少到 5.5 小时),轻度不足(每晚从 7.2 小时减少到 6.8 小时)和充足(每晚从 8.4 小时减少到 8.0 小时)。

图2:基线、第一次随访和第二次随访时的睡眠持续时间轨迹描述

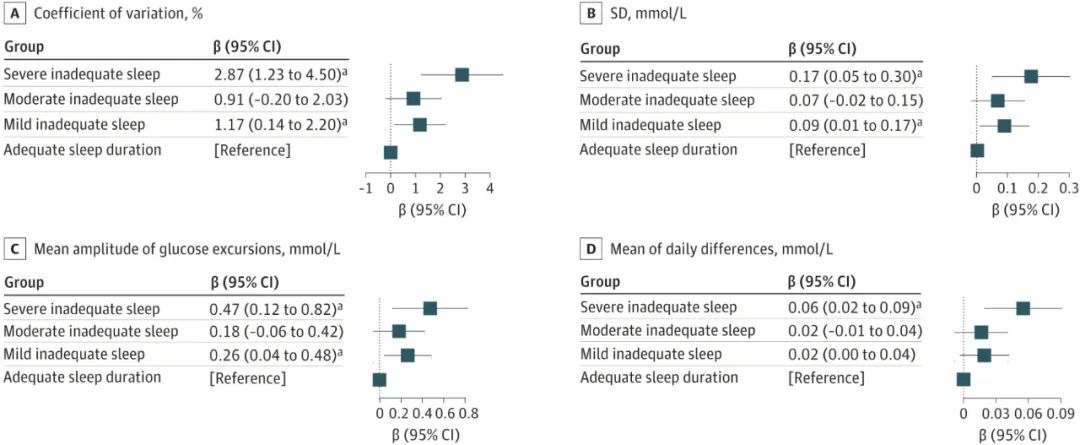

研究发现以睡眠时间不足为特征的轨迹与血糖变异性(CV、SD、MAGE 和 MODD)呈正相关,与血糖控制范围内时间(TIR)呈负相关。与充足睡眠时间轨迹相比,轻度和重度睡眠不足轨迹组的 CV 分别增加了1.17%和2.87%。

图3:睡眠时长轨迹与连续血糖监测衍生指标的关联

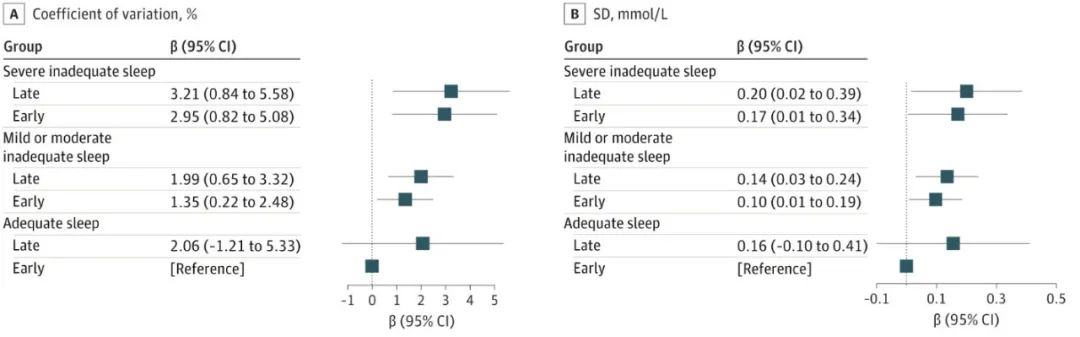

接下来,作者考虑将睡眠时间和入睡轨迹结合起来进行进一步分析。共有 26 名参与者被归类为严重睡眠时间不足并持续入睡晚,32 名被归类为严重睡眠时间不足并持续入睡早,181 名被归类为轻度或中度睡眠时间不足并持续入睡晚,698 名被归类为轻度或中度睡眠时间不足并持续入睡早,12 名被归类为睡眠时间充足并持续入睡晚,104 名被归类为睡眠时间充足并持续入睡早。

结果发现,与睡眠充足且入睡较早的个体相比,睡眠不足和入睡较晚的个体的血糖变异性增加,CV、SD、MAGE 和 MODD 均增加。在重度、轻度或中度睡眠不足和充足睡眠时间组内,入睡较晚组的 CV 始终大于入睡较早组。在睡眠时间各层之间,与睡眠充足至早发的参考组相比,轻度或中度睡眠不足至早发的 CV 增加了 1.35%,重度睡眠不足至早发的 CV 增加了 2.95%。

图4:长期睡眠时长轨迹和睡眠开始时间轨迹与血糖变异性的联合关联

总结

总之,研究结果发现:

1. 睡眠时长稳定且入睡时间规律的参与者,其血糖波动较小,血糖水平更趋于平稳。

2. 睡眠时长波动较大的人群,空腹血糖和平均血糖水平明显偏高,且血糖波动幅度更大。

3. 入睡时间不规律(如时常熬夜、睡眠时间大幅前移或后延)的人群,其血糖控制能力下降,甚至出现胰岛素抵抗迹象。

进一步分析发现,入睡时间的稳定性对血糖波动的影响甚至超过了睡眠总时长。这意味着,哪怕你的睡眠时长达标,如果入睡时间极不规律,血糖依然可能出现明显波动。

研究人员认为,这种现象可能与以下机制有关:

生物钟紊乱:不规律的睡眠习惯可能扰乱人体的昼夜节律,影响胰岛素分泌和代谢功能。

神经内分泌异常:睡眠不足或作息混乱可能增加压力激素(如皮质醇)的分泌,进一步升高血糖水平。

饮食和生活习惯干扰:熬夜、作息紊乱人群往往存在深夜进食、活动量减少等行为,进一步加剧血糖波动。

“健康睡眠”不仅关乎精神状态,更是血糖管理的重要组成部分。规律作息、稳定的入睡时间,或许比单纯的“补觉”更有效。希望这项研究的发现能帮助大家在忙碌的生活中,守护好自己的睡眠和健康~

来源:https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2831009

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#血糖波动# #睡眠时长#

31 举报