冠心病领域的重点和难点!弥漫性冠状动脉病变的机制研究和治疗方案荟萃总结

2025-02-11 心希望快迅 心希望快迅 发表于陕西省

弥漫性冠状动脉病变患者增多,其发生机制与糖脂代谢异常、肾功能异常等相关。治疗手段多样,包括药物、基因、外科手术及介入治疗等,明确各治疗方法特点对改善患者预后、指导临床治疗意义重大。

弥漫性冠状动脉病变(diffuse coronary artery disease,DCAD)是冠状动脉粥样硬化的一种特殊表现形式,患者数量逐年增加。该病发生机制复杂、临床诊断模糊、治疗手段多样化但效果欠佳,是目前国内外冠心病领域研究的重点和难点。

一 弥漫性冠状动脉病变的发生机制

弥漫性冠状动脉病变同诸多发生机制相关联。弥漫性冠状动脉病变患者多伴有一种或多种合并症或者某些基因水平的异常表达,导致冠状动脉病变范围和程度加重,最终形成冠状动脉弥漫性病变。

Part.01 糖代谢异常

合并糖尿病或胰岛素抵抗的冠心病患者由于多种有毒代谢产物的刺激以及异常活化的炎症和免疫反应,使原有冠状动脉粥样硬化病变加重。冠心病患者的胰岛素敏感性和血糖水平与其冠状动脉病变弥漫程度负相关。合并糖尿病史的冠心病患者冠状动脉弥漫病变的比例高于无糖尿病史者。

Part.02 脂代谢异常

血清中脂蛋白a( lipoprotein-a,Lp(a))和低密度脂蛋白循环免疫复合物(low density lipoprotein-immune complex,LDL-IC)水平与冠状动脉弥漫性病变以及其他冠状动脉复杂病变呈正相关关系。同时,弥漫性病变者血清中的氧化型低密度脂蛋白(oxidized-low density lipoprotein,ox-LDL)水平同样与冠状动脉弥漫性病变呈正相关关系。

Part.03 肾功能异常

弥漫性病变也发生于患有其他脏器功能异常的人群,其中以肾功能异常最为常见。肾功能不全患者,体内多种代谢产物无法正常经尿液排出,导致体内大量如尿酸、肌酐、同型半胱氨酸等具有直接血管毒性的代谢产物淤积,可能加深冠状动脉病变程度。同时,肾性高血压、肾功能不全引发的脂质和钙磷代谢异常以及长期血透引发的钙离子重新分布均可促进弥漫性冠状动脉病变的发生。

Part.04 应激状态

长期处于应激状态下的患者,血浆高敏C反应蛋白(high sensitive C reactive protein,hs-CRP)升高,其对机体代谢有显著影响,可以造成血糖升高,胰岛素抵抗增加,引起血脂代谢异常,激活炎症、免疫反应,促进血管内膜增生和血栓形成,加重冠状动脉粥样硬化病变,使弥漫性病变的发生率也有所提高。纤维蛋白原(fibrinogen,Fig)也属于急性期蛋白,人体内hs-CRP和Fig水平存在相关性,并且根据其水平可以预测弥漫性病变患者的预后。血管平滑肌细胞与Fig和(或)纤维蛋白结合物的黏附作用是动脉粥样硬化发展和血栓形成的关键。,且Fig水平与冠状动脉狹窄支数和冠状动脉病变严重程度呈正相关。

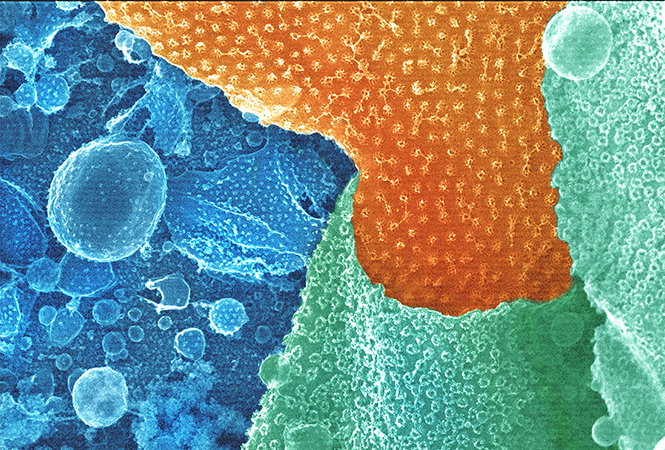

Part.05 γδT细胞功能异常

γδT细胞功能异常可以导致冠状动脉的弥漫性病变。γδT细胞可减缓免疫反应,阻止细胞凋亡、补体激活以及巨噬细胞黏附。然而某些个体会有γδT细胞功能异常,从而导致免疫反应不能被有效控制,进而导致弥漫性血管损伤。

二 弥漫性冠状动脉病变的药物治疗他汀类药物治疗

近年来,他汀类药物对于血脂水平的控制以及改善心血管疾病预后方面的功效逐渐得到肯定。他汀类药物能降低弥漫性冠状动脉病变患者近期及远期死亡率。究其机制,他汀类药物可降低LDL等血脂水平,延缓冠状动脉病变的进展速度,降低急性冠状动脉综合征发生率。另外,瑞舒伐他汀可以降低人体内hs-CRP水平,减低冠状动脉内皮损伤程度,有效地改善弥漫性冠状动脉病变患者预后。

神经肽Y

神经肽Y(neuropeptide Y,NPY)是由36个氨基酸残基组成的多肽,属胰多肽家族,广泛分布于哺乳动物中枢和外周神经系统,是含量最丰富的神经肽之一。NPY在冠心病的发展中呈现多层面作用。NPY的生理作用是通过其与多种受体结合而达成,NPY与神经肽Y受体1(Y-1R)和神经肽Y受体5(Y-5R)结合,可使血管痉挛收缩,内皮增厚同时引发炎症反应;但和神经肽Y受体2(Y-2R)结合后,可以诱导内皮细胞的活化、增殖、迁移和管腔的形成,NPY也可诱导其他生长因子的表达,如碱性成纤维生长因子及血管内皮生长因子,这些都是NPY引起效应的一部分下游介质。因此,通过局部浸润给药的方式,激活特定受体,可以显著诱导缺血心肌中的侧支形成,改善局部供血,对于无法行血管重建的弥漫性冠状动脉病变患者,NPY是一种可行的治疗方式。

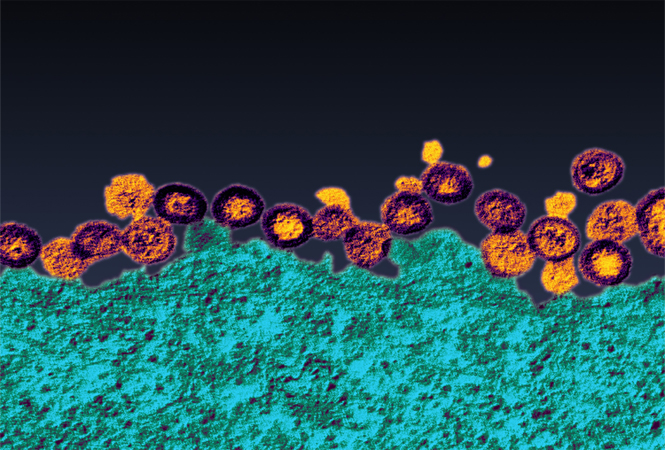

三 弥漫性冠状动脉病变的基因治疗

近些年,随着基因工程技术的发展,无法行血运重建的弥漫性冠状动脉病变的基因治疗也得到了发展。将血管内皮生长因子、成纤维细胞生长因子通过基因工程技术转染入心肌细胞,从而促进缺血心肌的新生血管生成以达到治疗目的。

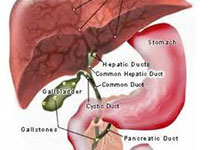

四 弥漫性冠状动脉病变的外科手术及介入治疗

对于弥漫性冠状动脉病变、药物治疗效果欠佳的患者,可以选择外科手术及介入治疗。外科手术主要包括冠状动脉内膜剥脱、选择性冠状静脉动脉化、激光心肌打孔血运重建术、冠状动脉旁路移植术和心脏移植;介入治疗主要包括弥漫性冠状动脉病变的支架治疗、冠状动脉内旋磨术等。

在手术和介入治疗之后,应及时给患者保心类药物,例如单硝酸异山梨酯、麝香保心丸等。单硝酸异山梨酯可以改善术后心肌缺血、缺氧等症状;麝香保心丸能够同时发挥抑制血小板聚集、调节血脂、减轻炎性反应、保护血管内皮细胞、增强心肌收缩力、改善心肌微循环等作用,以此产生对心肌和血管的保护效应。

小结

随着生活条件水平的改善以及国内逐渐老龄化的社会,综合弥漫性冠状动脉病变形成的特点,我们可以预见冠状动脉病变弥漫的患者也会随之增加,因此明确冠状动脉病变弥漫各种治疗方法的优劣势以及适应症,将会显著提高冠心病患者的预后,将能更好地指导临床治疗。

【参考文献】

[1] Brown RA, Shantsila E, Varma C, Lip GY. Epidemiology and pathogenesis of diffuse obstructive coronary artery disease: the role of arterial stiffness, shear stress, monocyte subsets and circulating microparticles. Ann Med. 2016;48(6):444-455.

[2] Farooq O, Jan A, Awan NI, Ghani U. Diffuse Coronary Artery Disease - A Challenge To Revascularize And The Role Of Coronary Endarterectomy. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2022;34(Suppl 1)(3):S720-S722.

[3] Mizukami T, Sonck J, Sakai K, et al. Procedural Outcomes After Percutaneous Coronary Interventions in Focal and Diffuse Coronary Artery Disease.J Am Heart Assoc. 2022;11(23):e026960.

[4] Murray CSG, Siddiqui T, Keller N, Chowdhury S, Nahar T. Physiology-Guided Management of Serial/Diffuse Coronary Artery Disease.Curr Cardiol Rep. 2019;21(4):25. Published 2019 Mar 7.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#发生机制# #弥漫性冠状动脉病变#

23 举报