专家论坛|孙克伟:慢加急性肝衰竭的证候演变及证治思路

2025-07-17 临床肝胆病杂志 临床肝胆病杂志 发表于上海

系统、全面了解ACLF中医病机和证候衍变规律,对进一步提高中医治疗ACLF的疗效有重要意义。

慢加急性肝衰竭(ACLF)是在慢性肝病基础上发生的以肝功能衰竭为主要特征,伴或不伴有肝外器官衰竭的临床综合征。目前ACLF的治疗手段以消除诱因、器官支持及预防并发症为主,但仍有超过30%的患者在30天内因多器官功能衰竭死亡。近年来,中医药基于整体观念指导下的个体化辨证论治方案,在ACLF治疗中展示出独特优势,其通过多靶点多方面作用促进肝功能恢复,减少并发症发生,从而降低病死率,逐步确立在终末期肝病综合治疗体系中的重要地位。系统、全面了解ACLF中医病机和证候衍变规律,对进一步提高中医治疗ACLF的疗效有重要意义。

1近年ACLF发病机制研究进展对中医治疗ACLF的启示

1995年,ACLF的概念被首次提出,该定义强调慢性持续性肝损伤和急性打击双重损伤模式共存,以区别于急性肝衰竭和慢性肝衰竭,为肝衰竭领域奠定了重要基础。但此后多年,ACLF相关研究进展比较有限。2013年,欧洲肝病学会(EASL)CANONIC研究提出ACLF的临床特征:以肝功能急性失代偿、多器官衰竭和28天高病死率为主要表现,其病死率显著高于肝硬化急性失代偿(AD);合并肾衰竭和肝性脑病患者病死率最高;病程具有可逆性,早期干预至关重要;感染及全身炎症反应综合征(SIRS)是疾病进展的重要因素。该研究首次提出ACLF与AD的差异,并强调亟需更多循证医学证据以定义ACLF。此后,有关ACLF的发病机制与临床研究取得重要进展,亚太肝病学会(APASL)、美国胃肠病学会、中华医学会中国重症乙型肝炎研究小组(COSSH)、EASL和北美终末期肝病研究联盟(NACSELD)等国内外专业团体相继推出ACLF指南/共识。虽然各指南在基础慢性肝病疾病谱(如EASL仅针对肝硬化,而中华医学会和APASL涵盖慢性肝炎至肝硬化)、诊断与预后指标、近期病死率及指定目标(如APASL侧重于肝衰竭为核心事件,EASL则强调肝硬化基础上的多器官衰竭和全身性炎症反应)等方面存在差异。但其发病机制基本一致,即在不同程度慢性肝病基础上,由病毒、酒精、药物、感染等因素诱发,发生肝损伤,进而引起全身炎症反应和免疫紊乱/衰竭,最终导致多器官功能衰竭。研究表明,炎症程度和免疫功能状态与ACLF的严重程度及病死率密切相关。

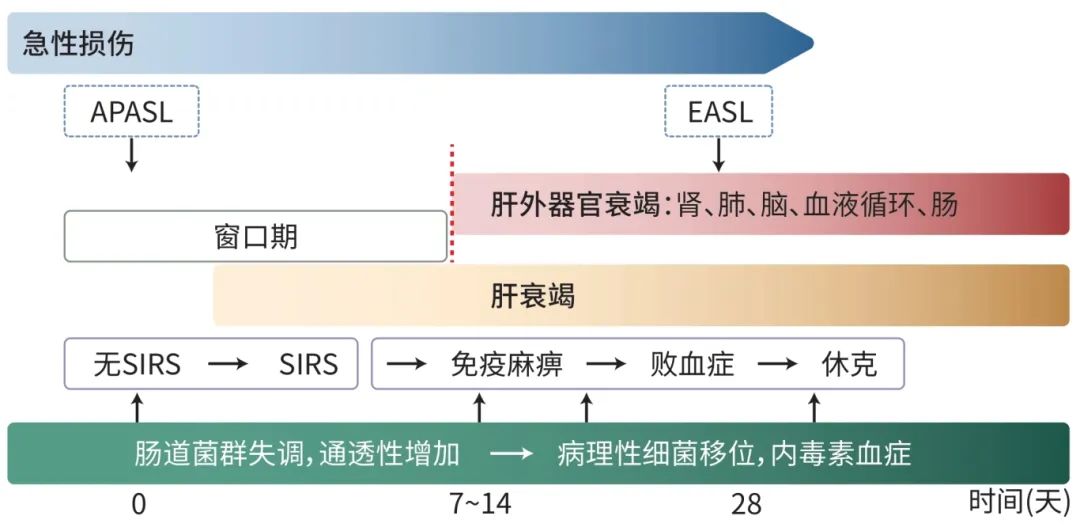

近年来,国内学者采用慢性肝炎→肝硬化→肝衰竭前期→肝衰竭患者外周血PBMC转录组学研究,揭示慢性乙型肝炎重症化过程的病理生理机制,证实病毒、免疫、炎症和代谢等因素全程参与该过程,其中,免疫失衡→代谢紊乱→炎症是ACLF重症化的关键环节,这一发现与前述观点相互印证。因此,不同诊断标准可反映ACLF病程中的不同阶段和制定目的(图1)。如符合NACSELD诊断标准的患者病死率最高,因其标准偏重于疾病晚期;符合APASL诊断标准的患者病死率最低,因其标准偏重于疾病早期;EASL诊断标准以28天高病死率为特征,主要目标是为病情评估和肝移植适应证筛选提供依据,同时强调该病程具有可逆性,早期干预至关重要。APASL诊断标准偏重于疾病早期,涵盖部分AD患者。2018年,中国肝衰竭诊疗指南创新性提出“肝衰竭前期”概念,基于ACLF临床实际,为早期诊断和治疗关口前移提供了重要指导,以期减少不可逆晚期病例的发生。

图1 不同的诊断标准下ACLF病程中的不同阶段

EASL-CANONIC研究提出的PIRO概念[Predisposition(基础肝病程度)、Injury(诱因)、Response(炎症)和Organ failure(脏器衰竭)]对ACLF的发病机制、预后评估和治疗策略具有较好的指导价值。临床上,ACLF患者的基础肝病状态(P)如ACLF-A/B/C型(分别基于慢性肝炎/代偿期肝硬化/失代偿期肝硬化)虽然无法被选择,但对诱因(I)可采取有效干预措施(如强效抗病毒治疗、戒酒等)。鉴于一旦进展至多器官衰竭(O)的病死率极高,因此积极控制炎症(纠正免疫紊乱、控制免疫衰竭)即为ACLF治疗的关键。

肝衰竭发生过程中,肝组织依次经历免疫损伤、缺血缺氧性损伤和感染及内毒素血症的三重致死性打击。肝衰竭初期和进展期,病情急,机体免疫功能亢进,介导肝组织炎症反应;后期免疫功能进一步紊乱,免疫功能低下,感染发生率高。国内外报道ACLF病程中感染的发生率均超过80%,其中内毒素介导的炎症反应持续激活先天免疫系统,导致抗炎/促炎因素失衡,在ACLF发病机制中具有重要作用。这种持续性的炎症反应与免疫失衡构成贯穿肝衰竭病理生理过程的核心机制,其应答强度决定组织损伤程度,而抗炎与促炎因素失衡最终导致“炎症反应失控”。

HBV-ACLF是一种由病毒、炎症、免疫及代谢等多因素共同作用的复杂疾病。近年来,“HBV激活导致免疫代谢失衡是乙型肝炎肝衰竭核心发病机制”的新理论被提出,该理论认为,HBV-ACLF与酒精性肝病相关ACLF不同,其发病机制主要与免疫-代谢功能紊乱相关。在HBV-ACLF阶段,免疫紊乱相较于炎症反应更为显著。细胞免疫低下导致病毒清除效率下降,而体液免疫过度激活可能引发自身免疫性肝细胞损伤。研究发现,ETS2(ETS原癌基因2)是ACLF中与预后相关的潜在分子标志物。ETS2可通过降低核因子κB(NF-κB)活性缓解高迁移率族蛋白B1和脂多糖诱导的巨噬细胞炎症反应,从而缓解肝损伤。

在ACLF早期阶段,主要表现为炎症反应及免疫亢进;至晚期阶段则突出表现为免疫耗竭。这一病理过程与中医“正邪相争”理论高度契合:ACLF初期促炎细胞因子大量释放形成炎症风暴,属“邪盛”表现;而机体免疫细胞产生的抑炎细胞因子及调节因子维持平衡,则属“正气”作用。中医认为ACLF早期湿热疫毒内侵脾胃,熏蒸肝胆,邪盛正实,正邪交争剧烈而表现为全身炎症风暴,治疗当以清热解毒、凉血化瘀为主,可有效减轻肝功能损伤、降低炎症介质水平,减少感染风险及并发症发生;随着疾病进展,正气渐虚,免疫功能耗竭,转为正虚邪恋的虚实夹杂证,可见气虚、阴虚或阳虚表现,治疗宜扶正祛邪并举,通过调节免疫平衡改善肝衰竭进程;至终末期则出现多脏器功能衰竭,脾肾阳虚,阴竭阳脱,当急予扶正固脱,并考虑尽快行肝移植治疗。

ACLF患者多发生于肝硬化基础上。肝衰竭会加重原有门静脉高压,在此过程中,肠道屏障受损、肠道菌群失调及肠源性内毒血症是ACLF的重要病理特征。肠道与肝脏通过门静脉系统相互联系,形成“肝-肠轴”。中医理论认为肠道菌群功能与脾脏密切相关,肠道菌群具有调节代谢和免疫功能;而脾主运化水谷精微,其功能失调表现为腹泻、便溏、食欲减退、腹胀等症状,这些表现与肠道菌群失调的临床表现高度一致。因此,ACLF患者的肠道菌群失调可视为脾虚的表现之一。《金匮要略》指出:“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”。ACLF患者肝功能失调,肝失疏泄,肝病及脾,导致脾胃运化失常,湿邪内生,进一步加重脾虚;同时,ACLF早期大量使用寒凉药物也会损伤脾阳。故在ACLF辨证论治中,应重视脾虚病机,治疗时可酌情使用益气健脾温阳药物。

2与传统黄疸多阳黄不同,ACLF黄疸多为虚实夹杂,非阳黄证比例较高

ACLF多以黄疸论治。黄疸分类始见于《金匮要略·黄疸病》,分为黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸和黑疸。《诸病源候论》与《圣济总录》将黄疸危重证候称为“急黄”,并提出“阴黄”证型。元代罗天益《卫生宝鉴·发黄》系统完善了阳黄与阴黄的辨证论治体系,沿用至今。清代《沈氏尊生·黄疸》提出“瘟黄”概念,认识到部分黄疸的传染性和危重性。

阳黄发病急骤、病程短、黄色鲜明,属热证实证;阴黄起病缓慢、病程长、黄色晦暗,属寒证虚证。二者可相互转化:阳黄迁延失治或过用苦寒伤脾阳可转为阴黄;阴黄过用温燥伤阴化燥或复感外邪可转为阳黄,但属虚实夹杂证。治疗须明辨阴阳,《临证指南医案·疸》指出“阳主明,治在胃”“阴主晦,治在脾”,均以利小便为要,如《金匮要略·黄疸病》云“诸病黄家,但利其小便”。

与传统黄疸不同,既往黄疸以急性黄疸型肝炎(如甲型、戊型肝炎)为主,病程短,多属阳黄;而ACLF多发生于慢性肝病(尤其肝硬化)基础上,病机复杂,总属虚实夹杂范畴。

20世纪80—90年代,著名肝病专家汪承伯教授提出高胆红素血症的主要病机为“瘀、热”,首创“凉血化瘀法”,重用赤芍治疗高黄疸血症,取得显著疗效。同期,本中心谌宁生教授指出重型肝炎的始发病因为湿热疫毒,核心病机可概括为“毒”“瘀”,其中,毒为致病之因,瘀为病理之本,二者又互为因果:毒盛致瘀甚,瘀甚又生毒,形成恶性循环。治疗关键在于“解毒化瘀”,创制“解毒化瘀汤”,临床疗效显著。目前,“凉血解毒化瘀法”已成为乙型肝炎相关肝衰竭黄疸的主要治法之一,在中医学术界形成共识并广泛应用于临床实践。

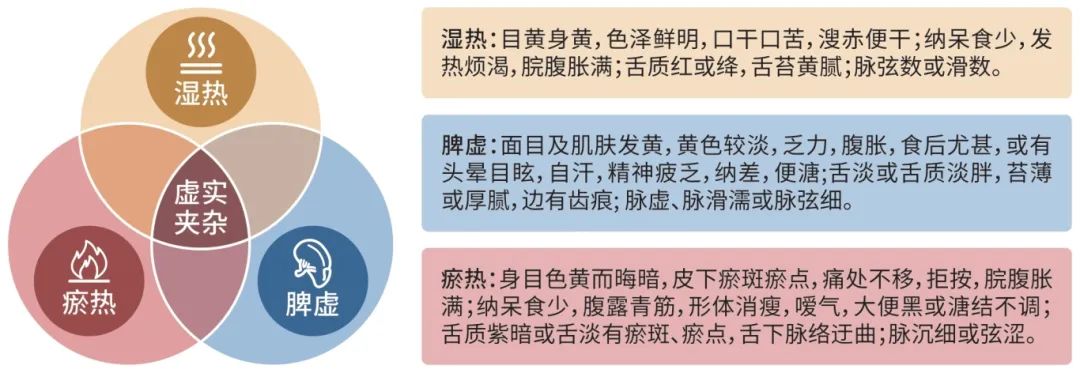

近20年临床观察发现,许多ACLF患者经清热利湿、凉血/解毒化瘀等治疗后黄疸消退不明显,且多伴有食欲减退、腹胀、便溏、乏力等症状。在原治疗方案基础上加入健脾温阳药物后,黄疸消退速度明显加快,疾病恢复显著改善。与传统黄疸以阳黄、实证为主不同,ACLF病程较长且多合并肝硬化基础,其黄疸特征与传统黄疸存在显著差异。部分患者黄疸表现难以简单归类为传统“阴黄”或“阳黄”,而是兼具二者特征,呈现“瘀热、湿热和脾虚”虚实夹杂的复杂病机,其中阴黄化比例较高,非单纯阳黄证占比近50%。基于此,笔者提出“阴阳黄”病证概念及“瘀热-湿热-脾虚”三因发病模式(图2)。该模式认为“湿热(毒)、瘀热”属实证,“脾虚”属虚证,三者贯穿疾病全程,但在不同阶段各有侧重:部分阶段以“湿热、瘀热”为主,部分阶段以“脾气/阳虚”为主,形成虚实夹杂的复杂病机。这一认识符合ACLF病程长、黄疸阴阳转化的特点。“阴阳黄”作为ACLF转化过程中的特殊阶段,已被国内学者关注并提出了“介黄”“阴阳间黄”等病证名称。

图2 ACLF“瘀热-湿热-脾虚”虚实夹杂三因发病模式

国内多项研究证实ACLF患者非阳黄证比例显著增加,这一现象在中晚期患者中尤为突出。一项纳入567例HBV-ACLF合并细菌感染患者的中医证候分析研究发现,脾虚证占比最高,其中脾虚兼湿热证和脾虚兼血瘀证最为常见,凸显脾虚在ACLF病机中的关键地位。一项多中心大规模研究揭示了HBV-ACLF患者证候演变规律:早期以热、湿证素为主,证型多为肝胆湿热证;中期湿、血瘀证素突出,常见肝胆湿热证与气虚血瘀证;晚期则以气虚、阴虚证素为主,证型以气虚血瘀证和肝胆湿热证多见,整体呈现“湿热→血瘀→气血阴阳虚损”的虚实夹杂、由实转虚演变趋势。另有研究发现,在HBV-ACLF合并细菌感染患者中,虚实夹杂证候占比显著高于单一证候,其中脾虚兼湿热证最为多见,其次为脾虚兼湿热血瘀证。国家“十一五”艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治科技重大专项——慢性重型肝炎证候规律及中西医结合治疗方案研究项目,共纳入HBV-ACLF患者1 058例,归纳出HBV-ACLF的四大证型:肝胆湿热证、气虚血瘀证、肝肾阴虚证和脾肾阳虚证。上述研究表明,HBV-ACLF患者的证候分布具有明显的分期特征,整体遵循由实证向虚实夹杂、最终转虚(湿热→血瘀→气血阴阳亏虚)的演变规律。

3“湿热-瘀热-脾虚”三因辨治ACLF的效果及机制

2009—2013年,由李筠牵头的国家“十一五”艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治科技重大专项(2008ZX10005-007),在全国21家医疗机构开展了一项前瞻性、随机对照、多中心临床研究,共纳入511例HBV-ACLF患者,旨在观察慢性乙型重型肝炎(ACLF、慢性肝衰竭)的中医证候分布规律及中西医结合治疗降低病死率的效果,结果显示,中西医结合组48周总体病死率为29.12%,显著低于对照组的45.43%(P<0.01)。2012—2016年,笔者中心牵头的国家中医临床研究基地项目行业专项“阳黄-阴阳黄-阴黄辨证论治模式对乙型肝炎相关性肝衰竭的干预作用及其预后的影响”,在13家中心开展随机对照试验,共纳入ACLF患者452例,研究显示:(1)8周病死率为17.08%,较西医综合治疗组(25.14%)降低8.06%;(2)8周黄疸消退率达71.3%,较西医综合治疗组(61.1%)提高10.2%。同时,回顾性分析2012年1月—2015年1月笔者单中心国家中医临床研究基地重点病种项目的100例HBV-ACLF患者临床资料,按COSSH诊断标准重新分组后,非头对头比较显示:中医干预组28天、90天病死率分别为12.19%、29.27%(PP统计)和11.49%、33.33%(ITT统计),显著低于2018年COSSH研究报告的HBV-ACLF患者病死率(28天:39.8%、90天:52.2%)。

证候学研究证实,ACLF病机以虚实夹杂为主,脾气(阳)虚为本,湿热瘀毒为标,三者贯穿疾病全程但呈现动态演变特征。针对不同阶段的病理特点,研究者已开发系列中药方剂,在临床和机制研究方面取得重要进展。

3.1 湿热证候为主的ACLF中医辨治效果及机制

湿热证多见于肝衰竭早、中期,中医病机为外感湿热疫毒之邪,内伤肝脾,致肝失疏泄、脾失健运,湿热壅滞肝胆,外溢肌肤而发黄。主证为目黄身黄,色泽鲜明,或见发热,或身热不扬,或皮肤发痒,口干口苦,溲赤便干;次证为纳呆食少,发热烦渴,脘腹胀满,头晕耳鸣;舌质红或绛,舌苔黄腻;脉弦数或滑数。治法为清热利湿退黄,主方茵陈蒿汤、甘露消毒丹、龙胆泻肝汤、菖蒲郁金汤等。

茵陈蒿汤联合西医治疗可有效改善HBV-ACLF患者肝功能和凝血功能,临床疗效优于单纯西医治疗,安全性良好。其机制可能与上调树突状细胞Axl表达、抑制肝衰竭大鼠肝脏树突状细胞凋亡有关。甘露消毒丹可改善ACLF湿热证患者症状,降低TNF-α和IL-6,减轻炎症反应。

3.2 瘀热证候为主的ACLF中医辨治效果及机制

瘀热证多见于肝衰竭早、中期,中医病机为ACLF病久致瘀,瘀、热、毒互相交织,胶结难解。主证为身目色黄而晦暗,皮下瘀斑瘀点,痛处不移,拒按,脘腹胀满;次证为纳呆食少,腹露青筋,形体消瘦,嗳气,大便黑或溏结不调;舌质紫暗或舌淡有瘀斑、瘀点,舌下脉络迂曲;脉沉细或弦涩。治法为凉血解毒化瘀,主方解毒化瘀方、凉血解毒化瘀汤等。

凉血解毒化瘀类方剂可通过调节外周血CD4+T细胞中IL-17/辅助性T细胞17平衡,降低二者表达水平,改善免疫失衡,调节肠道菌群,缓解内毒素血症,保护肠黏膜屏障,降低ACLF并发症发生率和病死率;亦可通过下调Toll样受体4/c-Jun氨基末端激酶/NF-κB通路,改善ACLF大鼠肝功能和炎症反应。

3.3 脾虚证候为主的ACLF中医辨治效果及机制

脾虚证主要见于肝衰竭中、晚期。因黄疸的基本病机为湿邪,湿为阴邪易阻滞脾胃功能,导致脾虚,起病早期大量寒凉药物的使用亦会加重脾虚,脾虚证候往往与湿热、瘀热兼杂。主证为面目及肌肤发黄,黄色较淡,神疲乏力,腹胀,食后尤甚,或有头晕目眩,自汗,精神疲乏,纳差,便溏;次证为少气懒言,口淡不渴,恶心、呕吐,小便黄;舌淡或舌质淡胖,苔薄或厚腻,边有齿痕;脉虚、脉滑濡或脉弦细。治法为扶正祛邪,主方温阳解毒化瘀方、温阳化浊退黄方、温阳利湿化瘀方、健脾清化方等。

凉血解毒、健脾温阳法治疗慢性重型肝炎阴阳黄证的疗效优于凉血解毒、清热化湿法。温阳解毒化瘀方常用于治疗ACLF阴阳黄证,可降低病死率,提高黄疸消退率,改善肠道菌群失调,其多靶点作用机制包括:改善M1/M2型巨噬细胞免疫失衡,调控IL-10/STAT3信号通路,抑制肠上皮细胞自噬蛋白Beclin1、LC3-Ⅱ表达以减轻肠黏膜损伤,下调Toll样受体4/NF-κB信号通路等。

4ACLF温法辨治的安全性

阳黄属实证、热证,温法是否助阳伤阴化燥、加重黄疸甚至引发变证,是临床关注重点。《黄帝内经》提出“有故无殒”,强调只要药证相符,即使药性峻猛亦可应用。ACLF病机以虚实夹杂为特征,脾气(阳)虚、湿热、瘀毒三者贯穿全程,虽不同阶段各有侧重,但脾虚始终存在。ACLF阳黄与阴黄虽证候不同,但病机相通,体现“异病同治”原则;而急性黄疸型肝炎阳黄多实证,ACLF阳黄属虚实夹杂,则需“同病异治”。

临床研究证实,温法早期干预ACLF,针对核心病机进行治疗,不仅安全且有效。清热利湿法联用附子、白术可提高慢性重型肝炎湿重于热证的疗效,安全性良好。健脾温阳类药物能显著改善HBV-ACLF患者症状、肝功能及凝血功能,降低促炎因子表达,调节免疫功能,缓解内毒素血症,且安全性高。

笔者团队通过HBV-ACLF阳黄、阴黄证患者外周血PBMC转录组学研究发现,附子主要成分苯甲酰乌头原碱的作用集中于免疫调节:(1)阳黄证与阴黄证的差异基因表达最小,免疫紊乱趋势一致,均表现为树突状细胞、单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞等先天免疫细胞丰度升高,CD4+、CD8+T细胞等获得性免疫细胞丰度降低,自然杀伤、自然杀伤T细胞占比下降,B细胞占比升高,其中阴黄证患者改变更显著;(2)苯甲酰乌头原碱干预后,二者呈现相同变化趋势(先天免疫细胞丰度下降,获得性免疫细胞占比升高),阴黄证恢复更为明显;(3)炎症指标变化趋势一致。上述发现印证了“异病同治”的科学性。

5小结与展望

中医药因其疗效突出逐步成为ACLF综合治疗体系的重要组成。中医基于黄疸辨证理论,结合ACLF病程特点提出“湿热-瘀热-脾虚”动态病机演变规律,针对不同阶段采用清热利湿、凉血解毒、健脾温阳等法治疗,临床疗效明显,机制研究显示中医药通过多靶点多通路改善ACLF。与传统“黄疸忌温药”思想不同,健脾温阳类药物在ACLF虚实夹杂证中显示出较高的安全性及增效潜力,可立足于病机本质酌情使用。然而,ACLF中医研究仍面临以下关键问题:(1)作为临床急危重症,受伦理和实际条件限制,难以开展随机对照试验获取中医干预数据。如何运用真实世界研究等方法获取高质量临床证据是亟待解决的难题;(2)各类健脾益气、温阳通经药物(如白术、黄芪、桂枝、附子等)的适应证、配伍方案、剂量标准、剂型选择、作用机制及不良反应等关键参数仍需深入探索;(3)肝衰竭患者存活后的长期综合管理体系建设尚待完善。未来ACLF的治疗需立足中西医协同优势,以“病证结合、动态干预”为核心,通过基础研究与临床实践的双向转化,实现降低短期病死率、改善预后的终极目标。

全文下载

https://www.lcgdbzz.org/cn/article/doi/10.12449/JCp50602

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#慢加急性肝衰竭#

5 举报