LVAD学术:IABP、ECMO在终末期心衰中的应用策略

4小时前 心血管时间 心血管时间 发表于上海

我们主要参考中国专家共识,结合ISHLT指南及相关循证证据,梳理IABP与ECMO在LVAD过渡治疗中的应用策略。

心力衰竭患者从药物治疗到LVAD或移植的过渡,往往需要一座"桥梁"来维持生命体征的稳定。当患者心功能急剧恶化,已不能单纯依靠药物维持,但又未达到或暂不适合直接植入LVAD的条件。此时,临时机械循环支持(Temporary Circulatory Support,TCS)就发挥了关键作用。

我们主要参考中国专家共识,结合ISHLT指南及相关循证证据,梳理IABP与ECMO在LVAD过渡治疗中的应用策略。

TCS理论基础与临床定位

TCS作用机制

临时机械循环支持在晚期心力衰竭患者中主要适用于心原性休克,作为过渡到LVAD的桥梁,一般支持数天至数周,促进心脏以及其他器官如肾脏、肝脏和脑等器官组织恢复。TCS包括主动脉内球囊反搏(IABP)、体外膜氧合(ECMO)、TandemHeart经皮心室辅助装置、Impella心室支持系统及CentriMag循环支持系统等辅助装置。

INTERMACS分级与TCS选择策略

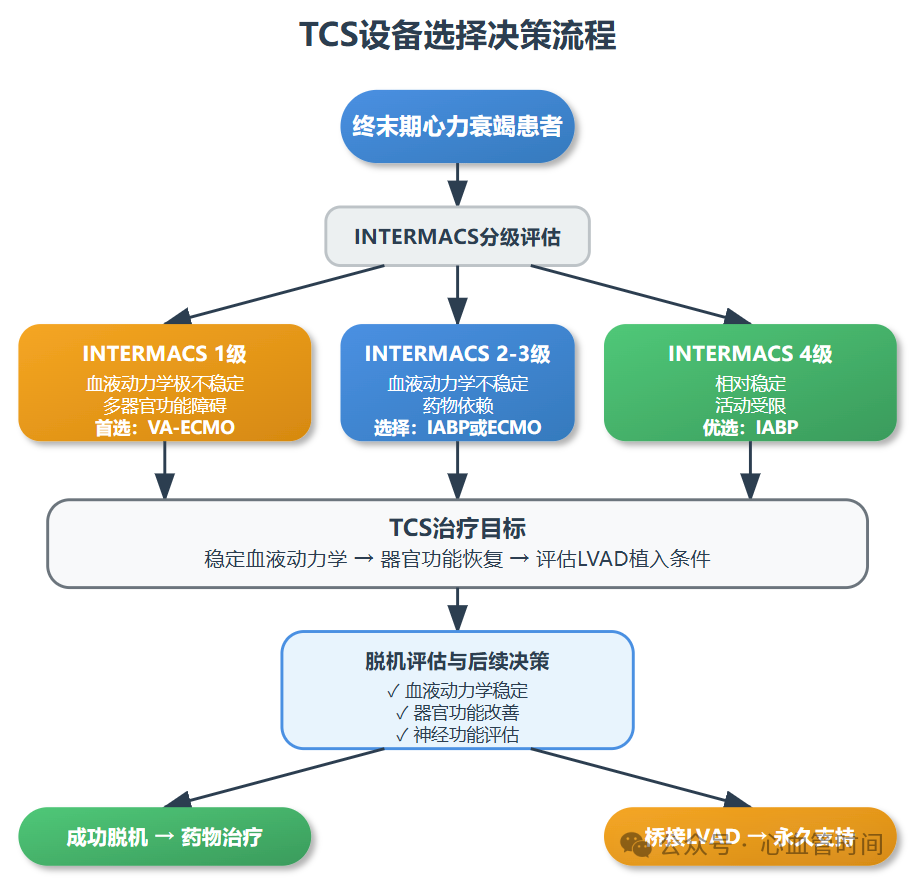

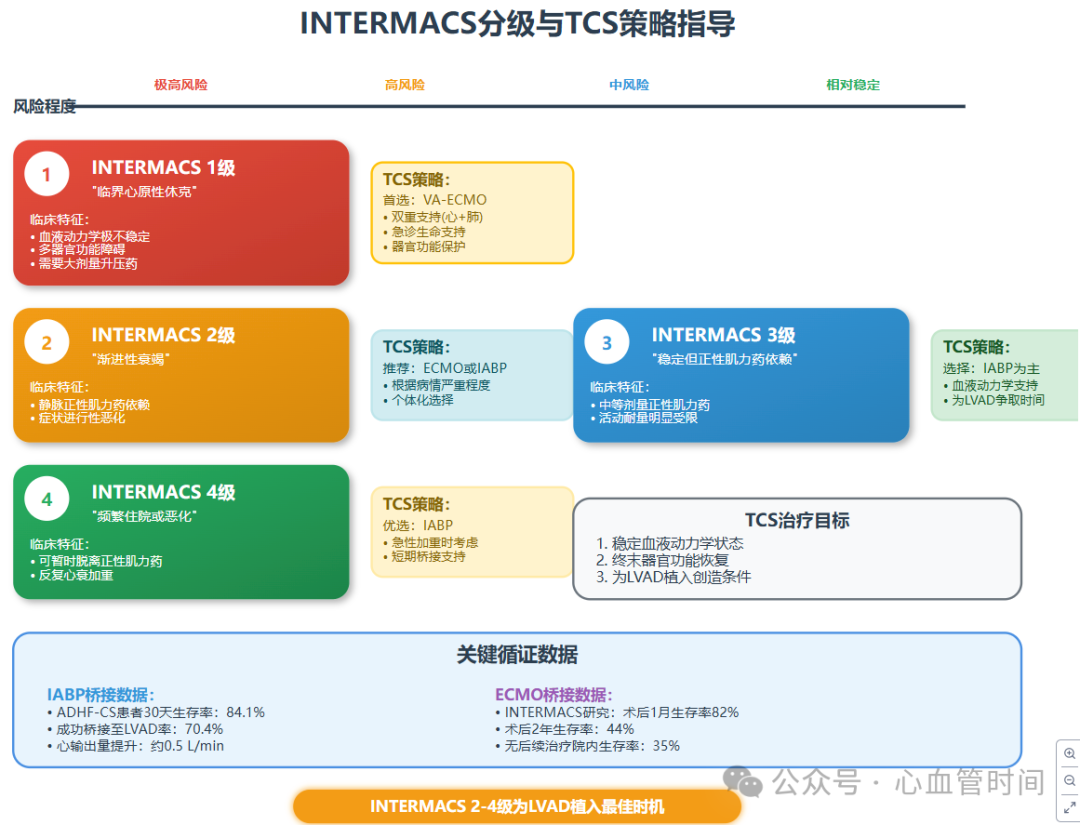

根据中国共识,INTERMACS分级1级患者因血液动力学极其不稳定,且同时合并多脏器功能障碍,应首选TCS治疗。对于INTERMACS分级2-4级患者,若出现急性恶化或药物治疗无法维持血液动力学稳定时,TCS可作为有效的过渡手段。

值得注意的是,INTERMACS分级1级患者直接植入LVAD的30天死亡率高达20%,2年死亡率达50%,因此应优先考虑TCS稳定病情后再评估LVAD植入的可行性。

💡 笔者提示

许多医生过于急切地推进LVAD植入,而忽视了TCS的"缓冲"作用。合理运用TCS不仅能改善患者的血液动力学状态,更重要的是为多学科团队提供充分的评估和优化时间。建议对于血流动力学极不稳定的患者,应将"稳定生命体征"作为第一优先级。

主动脉内球囊反搏(IABP)

IABP的作用机制与血液动力学效应

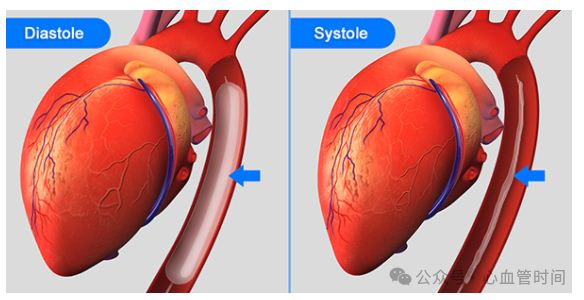

IABP是一种搏动泵辅助装置,通过位于降主动脉的球囊与心动周期同步充气和放气起到辅助循环的作用。在舒张期IABP球囊充气,使主动脉根部舒张压增高,从而增加冠状动脉血流灌注;收缩期球囊放气,主动脉根部形成相对负压状态,心脏后负荷下降,心输出量增加,左心室舒张末期压力下降,心肌耗氧量下降。

需要明确的是,IABP对提高心输出量作用相对有限,仅可提高心输出量约0.5 L/min。

循证医学证据与临床适应证

IABP-SHOCK II研究是该领域的重要里程碑研究。该研究显示急性心肌梗死合并心原性休克(AMI-CS)且已做过血运重建的患者常规使用IABP不能降低30天病死率,因此不推荐在AMI-CS人群中常规应用IABP。

然而,AMI-CS和急性失代偿心力衰竭合并心原性休克(ADHF-CS)代表两种不同的疾病过程。AMI-CS心肌收缩力急性降低,血液动力学参数急剧变化,而ADHF-CS心腔压力及容积变化缓慢,伴随心室重构及神经激素上调等代偿。既往研究显示,予IABP支持后,ADHF-CS较AMI-CS患者平均心输出量改善更为明显,因此IABP关于AMI-CS的研究结果不能简单外推至ADHF-CS人群。

IABP在LVAD桥接中的应用

IABP可以用于ADHF-CS患者植入LVAD的桥接治疗,改善平均动脉压、心输出量、CI和肺动脉压,30天生存率为84.1%,其中70.4%成功桥接至LVAD治疗。

这一数据为IABP在LVAD桥接治疗中的应用提供了有力支持。但需要注意的是,IABP的支持效果相对有限,主要适用于血液动力学相对稳定的患者。

💡 笔者提示

对于慢性心力衰竭急性加重的患者,IABP往往能取得比急性心肌梗死患者更好的效果。此外,IABP的置入相对简单,维护成本较低,在基层医院也较容易开展,这使其成为连接药物治疗与高级机械支持的理想"跳板"。

体外膜氧合(ECMO)的临床策略

VA-ECMO的技术特点与生理效应

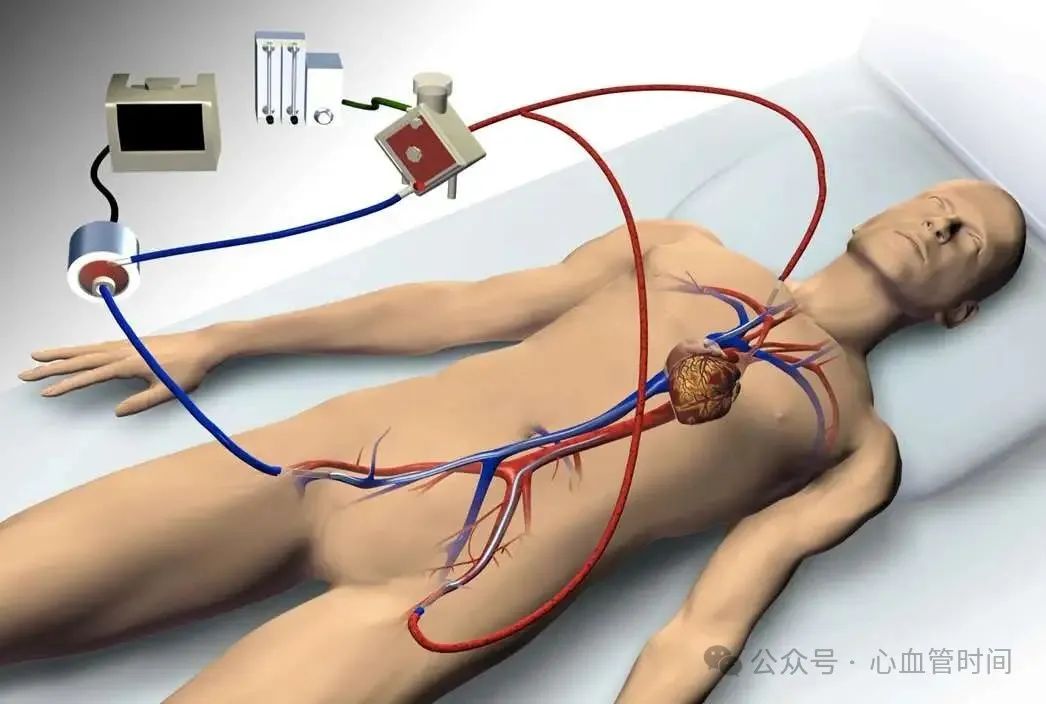

静脉-动脉ECMO(VA-ECMO)可同时进行呼吸和循环支持,通过离心泵将静脉血从体内引出,在体外经膜式氧合器进行气体交换成为动脉血后再回输入动脉,从而达到完全或部分替代心脏和(或)肺的功能。

VA-ECMO的生理效应包括:

-

通过引出静脉血,降低左、右心室前负荷

-

将血回输至动脉,提高各个脏器的灌注压

-

但逆行动脉血流会增加左心室后负荷和舒张末期压力

INTERMACS1级患者中的首选地位

对于INTERMACS分级1级患者,因血液动力学极其不稳定,且同时合并多脏器功能障碍,VA-ECMO应作为过渡治疗的首选,适用于失代偿性心力衰竭、暴发性心肌炎、原发性移植物功能障碍、急诊抢救等患者。

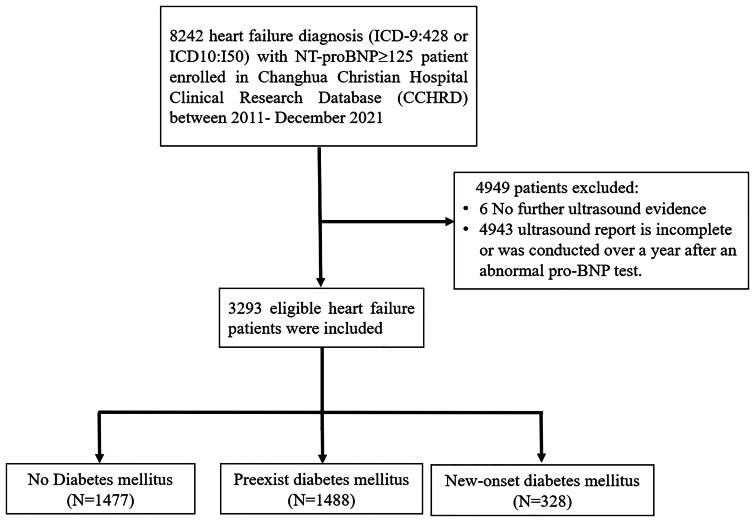

INTERMACS研究的重要发现

INTERMACS研究回顾分析了2013-2017年间13,813例INTERMACS分级1-3级植入LVAD的患者,其中1,138例术前置入ECMO作为桥接治疗。研究结果显示:

-

此类人群生存率最低,术后1个月仅82%,术后2年生存率降至44%

-

术后3个月内出血性脑卒中、缺血性脑卒中、出血发生率及双心室辅助支持率比例更高

-

入住重症监护病房时间更长

但相较于其他患者,需要VA-ECMO支持的患者心力衰竭及合并其他脏器损伤情况更为严重,如果无后续心脏移植或LVAD治疗,其院内生存率仅35%。

ECMO桥接策略的临床意义

尽管应用ECMO治疗结局更差,但ECMO仍能协助大部分极其危重患者桥接到LVAD治疗,故针对INTERMACS分级1级患者,ECMO应考虑为首选机械辅助治疗手段。

💡 笔者提示

ECMO虽然生存率数据不够理想,但我们不能忽视它的"救命"价值。临床工作中遇到的INTERMACS 1级患者,往往是在其他医院已经用尽所有手段的情况下转来的。此时ECMO的作用不仅是维持生命,更重要的是为我们争取时间进行全面评估,包括是否适合LVAD、家属的接受度、医保政策等现实因素。

TCS设备的选择策略与临床决策

设备选择的核心原则

在选择TCS设备时,需要考虑以下因素:

-

患者的INTERMACS分级:分级1级优先考虑ECMO,分级2-3级可根据具体情况选择IABP或ECMO

-

心功能损害程度:心输出量极低且合并多器官功能障碍时选择ECMO

-

预期支持时间:短期(数天)可选择IABP,中期(1-2周)考虑ECMO

-

技术可及性:考虑医院的技术条件和维护能力

其他TCS设备的临床地位

除IABP和ECMO外,TCS还包括TandemHeart经皮心室辅助装置、Impella心室支持系统及CentriMag循环支持系统等。这些设备在欧美国家应用较多,但在国内的临床应用相对有限,产品还未获批,成本也较高。

过渡治疗的时机把握与脱机策略

脱机评估的多维度考量

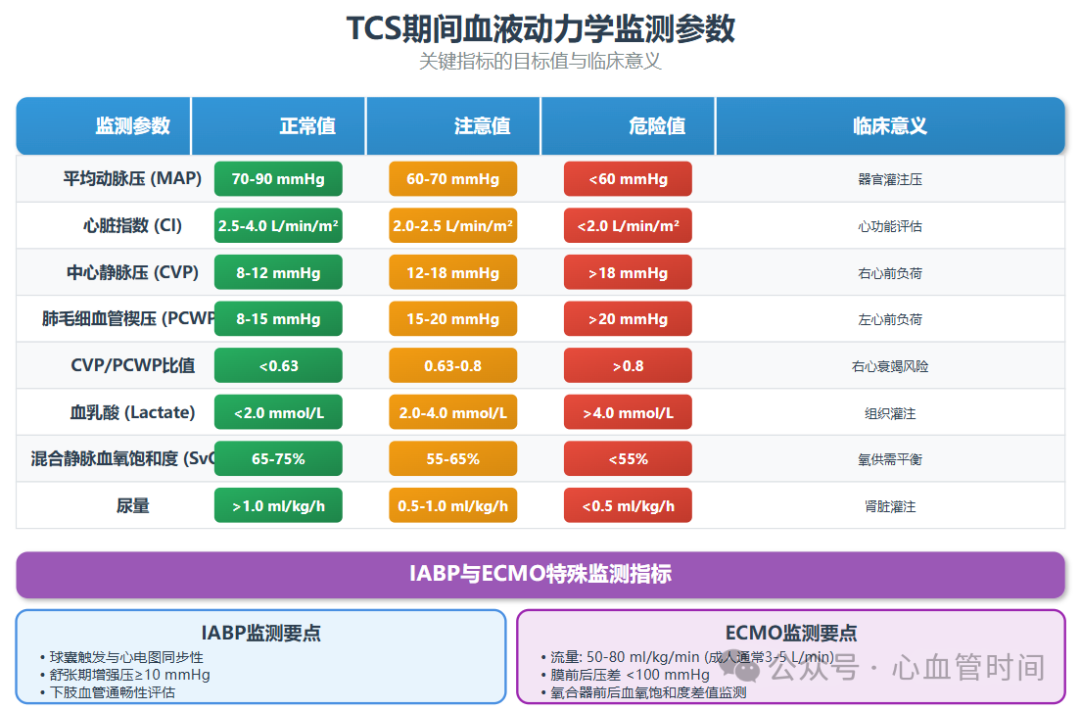

TCS的脱机时机需要综合考虑多个因素:

-

临床表现:终末器官功能、氧合/通气、神经系统状态

-

血液动力学参数:血压、左右心房充盈压、心输出量/指数、搏动性、血管活性药物需求

-

代谢指标:乳酸酸中毒

-

影像学评估:超声心动图评估左/右心室大小和功能、瓣膜病严重程度

桥接至LVAD的决策流程

对于TCS稳定但不适合脱机的患者,以及脱机试验失败的患者,应当:

-

考虑给予左心室/右心室充分休息时间

-

重新尝试血液动力学优化

-

寻找可逆性因素

-

如果上述努力后仍无法脱机,则评估心脏移植和/或持久性机械循环支持的候选资格

💡 笔者提示

脱机时机的把握是一门艺术,过早脱机可能导致病情反复,过晚脱机则增加并发症风险。我们团队的经验是建立标准化的脱机评估流程,每日晨会讨论脱机可能性,避免因为"习惯性依赖"而延误脱机时机。同时,对于可能需要长期支持的患者,要及早启动LVAD评估流程。

药物治疗在TCS期间的优化策略

神经激素拮抗剂的使用原则

在TCS支持期间,神经激素拮抗剂的使用需要特别谨慎。PARADIGM-HF研究亚组数据分析显示,NYHA心功能分级I级或II级患者与III级或IV级患者相比具有更显著的获益,因此沙库巴曲/缬沙坦对更严重心力衰竭患者的获益目前仍存在争议。

对于即将接受LVAD治疗的终末期心力衰竭患者,ARNI/ACEI/ARB/MRA为非必须应用的药物,如果血液动力学不稳定(收缩压<85 mmHg,心率<50次/min)、血钾>5.5 mmol/L或严重肾功能不全时,应停止使用。

正性肌力药物的规范应用

TCS期间常需要联合正性肌力药物支持。正性肌力药物可以有效改善低心输出量所致的低灌注,建议从小剂量静脉途径开始应用,并根据血液动力学状况随时调整药物种类及使用剂量。

并发症防治与质量管理

TCS期间的主要并发症

-

出血并发症:抗凝治疗相关的出血风险

-

血栓栓塞:设备相关血栓形成

-

感染:导管相关血流感染

-

器械故障:泵功能异常、管路问题

-

神经系统并发症:缺血性或出血性脑卒中

国际经验借鉴

ISHLT指南的核心观点

2023年ISHLT指南强调了TCS在durable MCS candidate evaluation中的重要作用,特别是对于急性心原性休克患者,应当保留长期DMCS用于以下情况:

-

心室功能被认为不可恢复或在没有长期设备支持的情况下不太可能恢复

-

患者病情过重,无法通过临时MCS或无法脱离临时MCS或正性肌力支持来维持正常血液动力学和重要器官功能

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

前往app查看评论内容

2 0 举报