PCI手术入路选择与腔内影像功能检查(25年PCI指南)

3小时前 心血管时间 心血管时间 发表于上海

入路选择直接影响PCI手术的安全性和患者的舒适度,而腔内影像功能检查则是实现精准治疗、优化临床结局的重要保障。本文将结合最新指南推荐,深入探讨这两项技术的临床应用要点。

入路选择直接影响PCI手术的安全性和患者的舒适度,而腔内影像功能检查则是实现精准治疗、优化临床结局的重要保障。本文将结合最新指南推荐,深入探讨这两项技术的临床应用要点。

桡动脉入路:现代PCI的首选策略

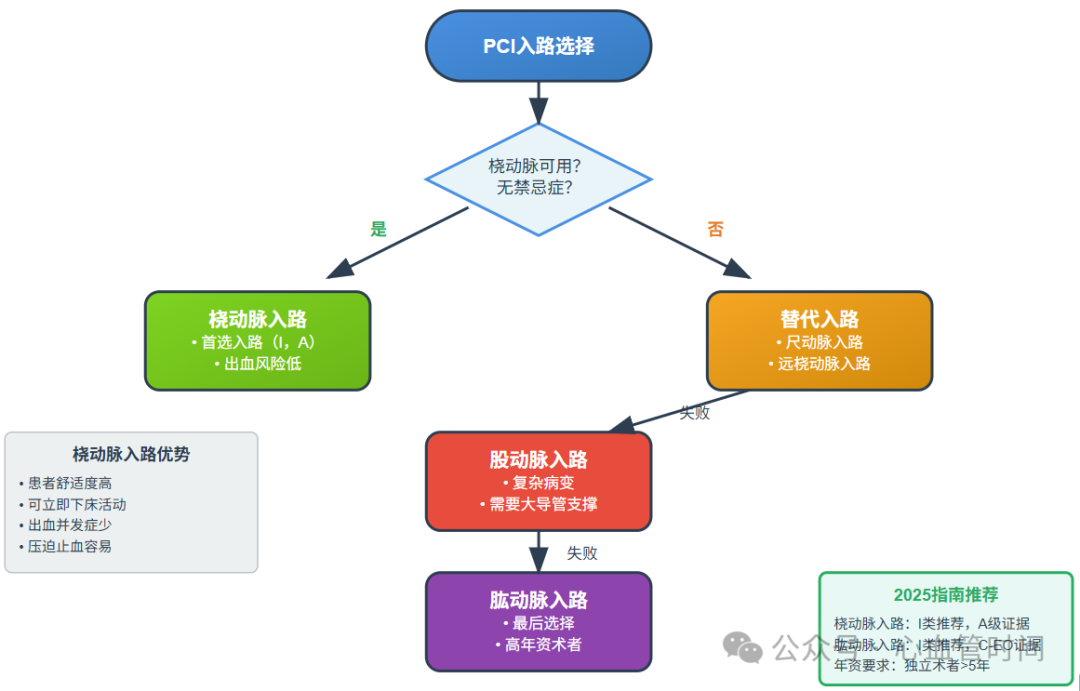

经过数十年的技术发展和临床验证,动脉入路选择已从传统的经股动脉穿刺转向以经桡动脉入路为首选的新格局。2025年PCI指南明确推荐经桡动脉入路作为首选入路,这一推荐基于大量高质量临床研究证据。

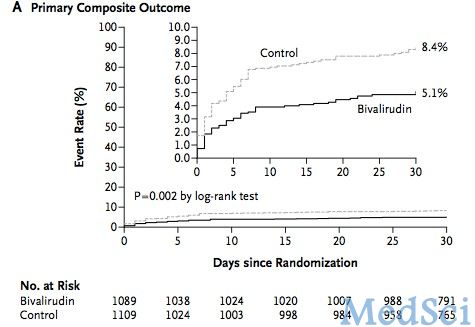

MATRIX研究作为里程碑式的大型随机对照试验,入选了8404例急性冠脉综合征患者,结果显示经桡动脉入路较经股动脉入路显著降低了30天主要出血并发症发生率(1.6% vs 2.3%,P=0.013),同时减少了血管并发症的发生。这项研究为桡动脉入路的临床应用提供了强有力的循证医学证据。

从技术操作层面分析,桡动脉入路的优势主要体现在几个方面:桡动脉位置表浅,易于压迫止血;患者术后可立即下床活动,提高舒适度;出血并发症发生率明显降低,特别是对于高出血风险患者。对于急性冠脉综合征患者,这些优势尤为重要。

💡 笔者提示

桡动脉入路的学习曲线相对较长,特别是对于复杂病变的处理。建议年轻医师在掌握基本桡动脉穿刺技术后,逐步向复杂病变挑战。对于左主干病变或需要较大导管支撑力的复杂介入,有时仍需考虑股动脉入路作为备选方案。

其他入路选择考量

对于桡动脉细小、痉挛明显或既往有桡动脉损伤史的患者,经尺动脉入路可作为很好的替代方案。近年来兴起的远桡动脉入路,通过穿刺解剖学鼻烟壶区域的桡动脉,既保持了桡动脉入路的优势,又避免了前臂动脉闭塞的风险。

经肱动脉入路虽然并发症风险相对较高,但在经股动脉、桡动脉均失败的情况下,仍是重要的补救手段。指南强调,此类入路需要由高年资术者(独立术者年限>5年)实施或指导实施,以确保操作安全。

冠状动脉腔内影像检查:从解剖到功能的全面评估

IVUS:腔内影像检查的经典技术

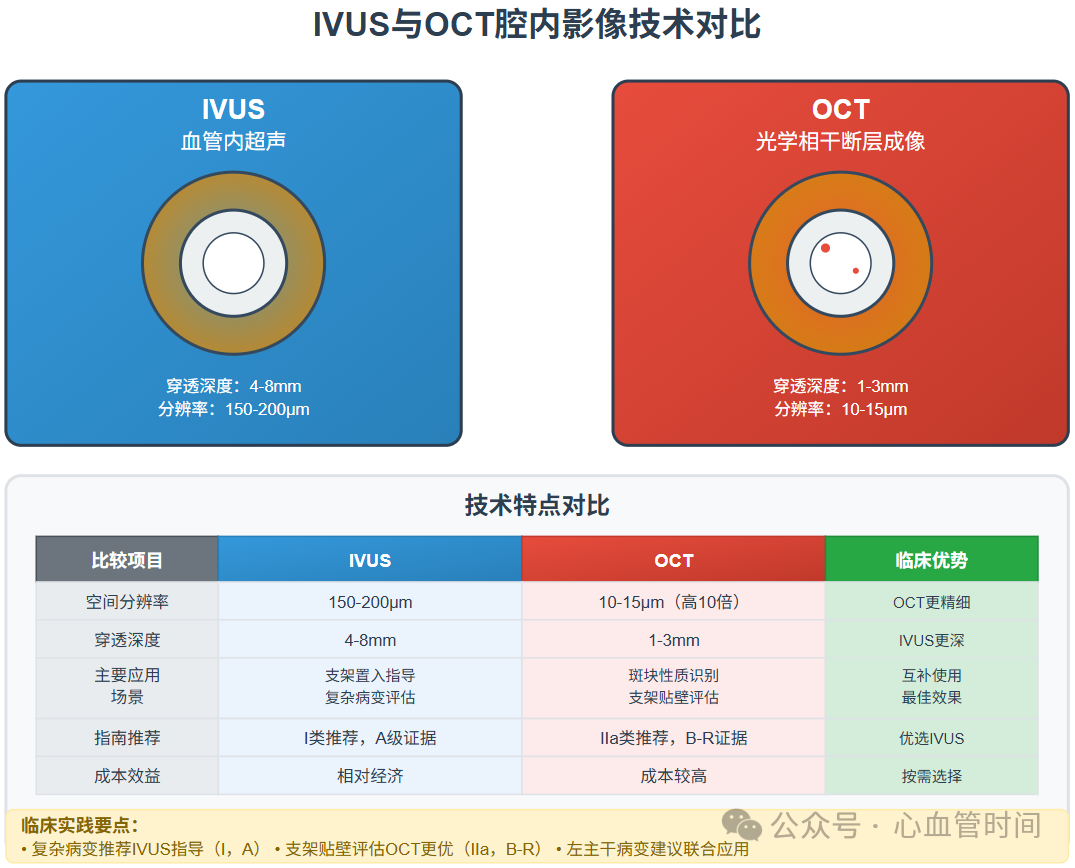

血管内超声(IVUS)作为冠状动脉腔内影像检查的经典技术,已得到广泛认可。IVUS能够提供冠状动脉的横截面图像,精确测量血管直径、管腔面积、斑块负荷和钙化程度,为PCI策略制定和支架置入优化提供重要依据。

ULTIMATE研究是IVUS指导PCI的重要临床试验,该研究入选了1448例患者,随机分配到IVUS指导PCI组和血管造影指导PCI组。结果显示,IVUS指导组在1年随访时主要不良心血管事件发生率显著降低(2.9% vs 5.4%,HR=0.54,P=0.007),主要得益于心源性死亡和靶血管心肌梗死的减少。

在支架置入优化方面,IVUS指导下的理想置入标准(MUSIC标准)包括:支架完全贴壁、支架内最小管腔横截面积≥平均远端参考血管横截面积的90%、偏心指数≥0.7。这些标准的应用显著降低了支架内血栓和再狭窄的发生率。

💡 笔者提示

在复杂冠状动脉病变特别是左主干病变的处理中,IVUS的指导价值不可替代。对于左主干病变,IVUS不仅能帮助判断病变的严重程度,更重要的是能指导最适合的治疗策略选择。对于分叉病变,IVUS能清楚显示斑块分布,指导边支保护策略的制定。

OCT:高分辨率的腔内"显微镜"

光学相干断层成像(OCT)作为新一代腔内影像技术,其空间分辨率比IVUS高10倍,能够更清晰地显示血管壁微细结构和支架贴壁情况。在急性冠脉综合征的病理生理机制探索方面,OCT具有独特优势。

OCT能够识别斑块破裂、血栓形成、钙化结节等造影无法显示的病变特征。EROSION研究证实了OCT在急性冠脉综合征机制诊断中的价值,该研究发现约28%的急性冠脉综合征患者存在斑块糜烂而非斑块破裂,这一发现对于抗栓治疗策略的个体化具有重要意义。

在支架置入后的评估方面,OCT能够精确显示支架贴壁不良、支架内血栓、边缘夹层等并发症,为术后处理策略提供指导。特别是对于新一代药物洗脱支架的贴壁评估,OCT的高分辨率优势更加明显。

冠状动脉功能学检查:从形态学到血流动力学

FFR:功能学评估的金标准

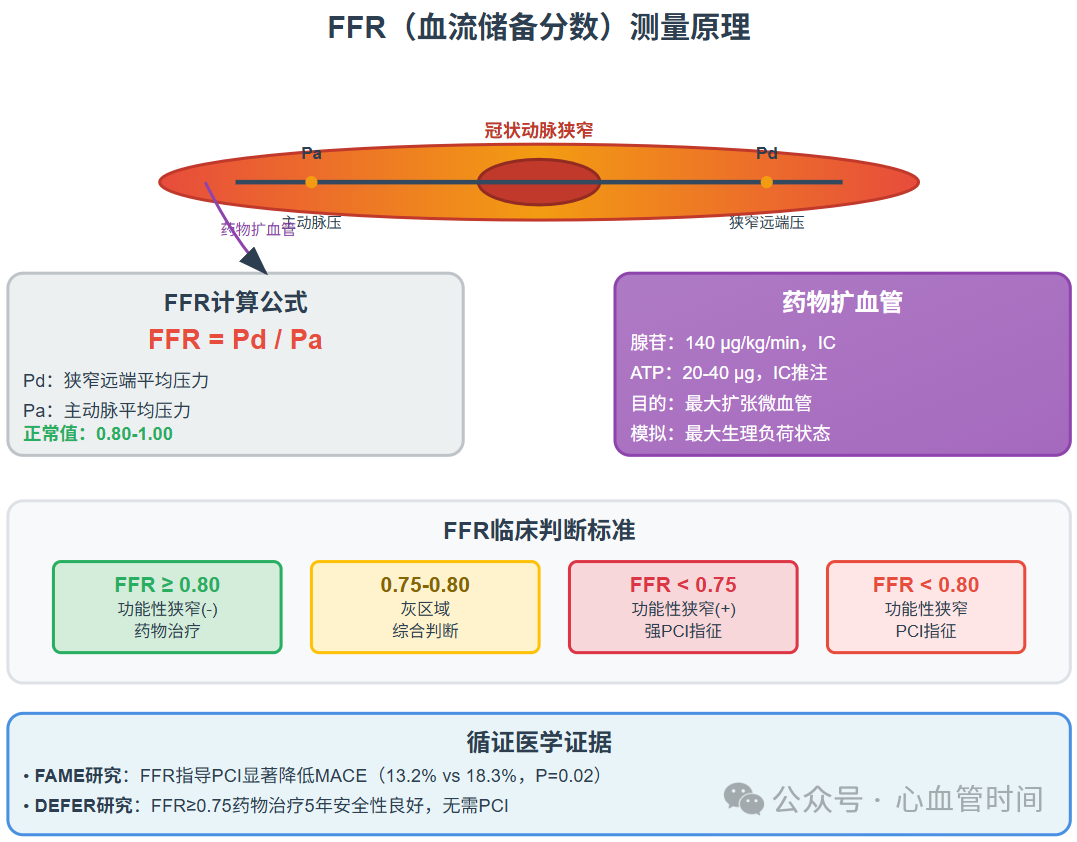

血流储备分数(FFR)作为冠状动脉功能学评估的金标准,其在冠状动脉临界病变评估中的价值已得到充分验证。FFR通过测量病变远近端压力差,客观评估冠状动脉狭窄对心肌血流的影响程度。

FAME研究系列为FFR指导的PCI策略提供了重要循证证据。FAME研究入选了1005例多支血管病变患者,结果显示FFR指导的PCI策略相比单纯造影指导显著减少了支架使用数量,降低了1年主要不良心血管事件发生率(13.2% vs 18.3%,P=0.02)。更重要的是,FFR指导策略显著改善了患者的长期预后。

在临床应用中,FFR的测值界限为0.80,即FFR<0.80时提示存在功能性心肌缺血,有PCI指征;FFR≥0.80则提示病变的功能性意义有限,可考虑药物保守治疗。这一客观指标的应用避免了单纯基于造影形态学的主观判断偏差。

定量血流分数:无需给药的功能学评估

定量血流分数(QFR)作为基于定量冠状动脉造影的功能学评估技术,其优势在于无需额外器械和给药,通过对冠状动脉造影的定量分析即可获得功能学信息。FAVOR III China研究验证了QFR指导PCI的临床价值,该研究显示QFR指导的PCI策略在1年主要不良心血管事件方面不劣于传统造影指导。

QFR技术的应用简化了功能学评估的操作流程,降低了检查成本,为功能学评估在临床的推广应用提供了新的选择。特别是在基层医院,QFR技术的推广有望提高冠状动脉功能学评估的普及率。

💡 笔者提示

在多支血管病变的患者中,功能学评估的价值尤为突出。实践中我们常遇到造影显示多处中度狭窄病变的患者,这时功能学评估能帮助我们识别真正需要治疗的靶病变,避免过度介入。值得注意的是,对于急性心肌梗死患者,微血管功能可能受损,功能学评估的准确性会受到影响。

技术整合

多模态影像联合应用

在复杂冠状动脉病变的处理中,单一影像技术往往难以提供全面信息,多模态影像的联合应用成为趋势。IVUS提供血管壁结构信息,OCT显示表面细节,FFR评估功能意义,这种互补性的应用能够实现更加精准的诊疗决策。

对于左主干病变,建议首先进行IVUS评估,了解病变的解剖特征和累及范围,然后结合FFR评估确定治疗策略。对于边支保护,OCT能够更清晰地显示边支开口情况,指导保护策略的选择。

个体化治疗

基于腔内影像功能检查的结果,我们能够为每位患者制定个体化的治疗策略。对于弥漫性长病变,IVUS能够帮助确定支架的精确长度和直径;对于钙化病变,腔内影像能够评估钙化的厚度和分布,指导预处理策略的选择;对于分叉病变,多模态影像能够指导最适合的分叉处理技术。

在支架置入后的优化方面,腔内影像检查能够及时发现支架贴壁不良、边缘夹层等问题,指导后扩张策略。这种精细化的操作管理显著提高了PCI的即刻成功率和长期安全性。

总结

经桡动脉入路的广泛应用体现了PCI技术向更加安全、微创方向的发展趋势。腔内影像功能检查技术的不断完善和推广,使我们能够从单纯的形态学诊断向功能学评估转变,实现真正意义上的精准治疗。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

前往app查看评论内容

2 0 举报