苏州科技大学陈博/苏大附二院甘蕾、陈志刚/西交利物浦大学薛璇团队:仿生3D水凝胶支架的制备过程及用于体外失巢凋亡抵抗机制研究

9小时前 BioMed科技 BioMed科技 发表于上海

研究团队开发仿生复合水凝胶支架 GHP4a,模拟结直肠癌微环境,促进结直肠癌细胞形成球体并产生失巢凋亡抵抗,揭示 FAK/PI3K/Akt 通路的核心作用,为机制研究和治疗提供工具。

研究背景

结直肠癌是全球最常见的恶性肿瘤之一,寻找新的预后标志物和治疗靶点对于改进治疗策略至关重要。高度恶质性和复杂的病理学特征严重阻碍了对结直肠癌病理生物标志物的直接体内提取和检测。因此,开发一种能准确模拟结直肠癌进展的体外模型,将有助于快速灵敏地检测癌症生物标志物,改善早期诊断和治疗干预等效果。在正常情况下,依附性细胞一旦脱离其基质环境就会发生失巢凋亡(Anoikis)。然而,在结直肠癌等实体瘤中,肿瘤细胞常能逃逸这种死亡,获得失巢凋亡抵抗(Anoikis Resistance)的能力,是肿瘤向远处转移与复发的关键前提,而目前对于其机制仍缺乏深入研究。尽管体外模型对于失巢凋亡抵抗机制的研究至关重要,但传统的二维细胞培养无法充分模拟肿瘤微环境的复杂性。

文章简介

近日,来自西交利物浦大学联合苏州科技大学与苏州大学附属二院的多学科团队在《Materials Today Bio》期刊上发表题为:”的研究文章,报道了一种全新的三维仿生水凝胶支架GHP4a,为与结直肠癌细胞共孵育后可良好模拟肿瘤微环境中的基质结构和应力特性,为结直肠癌失巢凋亡抵抗机制以及靶向精准治疗提供了深入的见解。

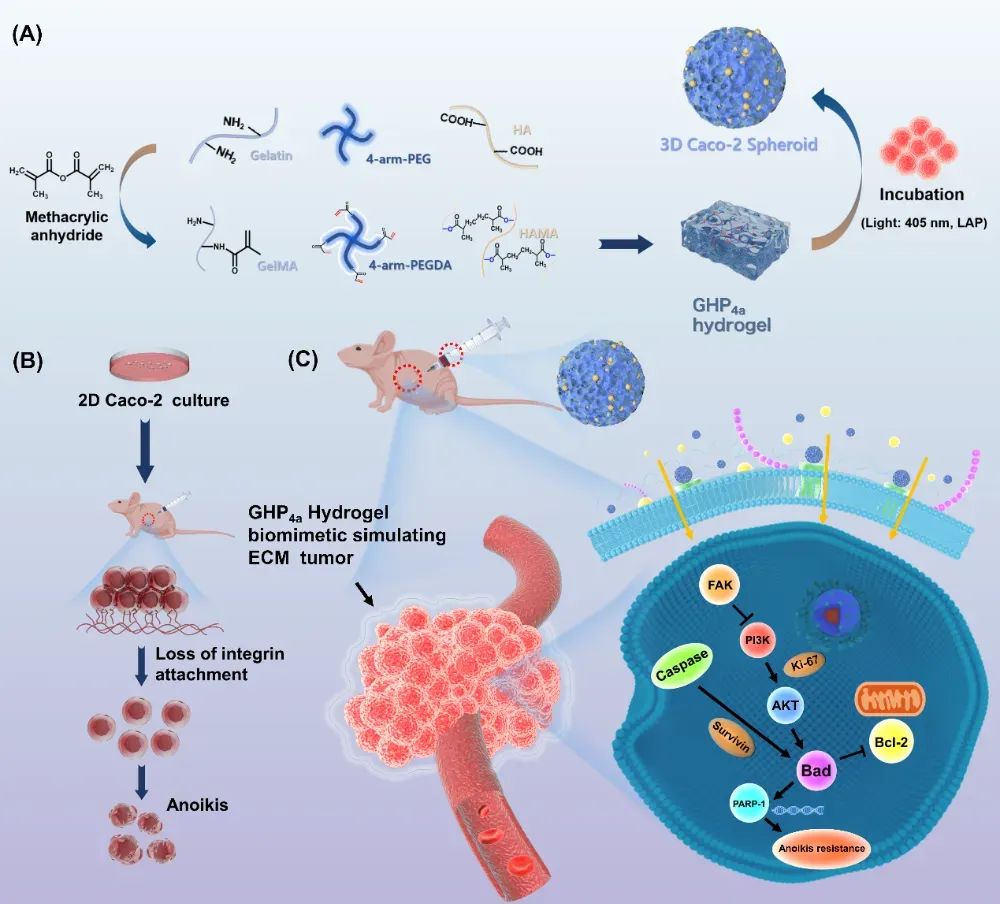

图1 仿生3D水凝胶支架GHP4a的制备过程及用于体外失巢凋亡抵抗机制研究的示意图。

研究内容

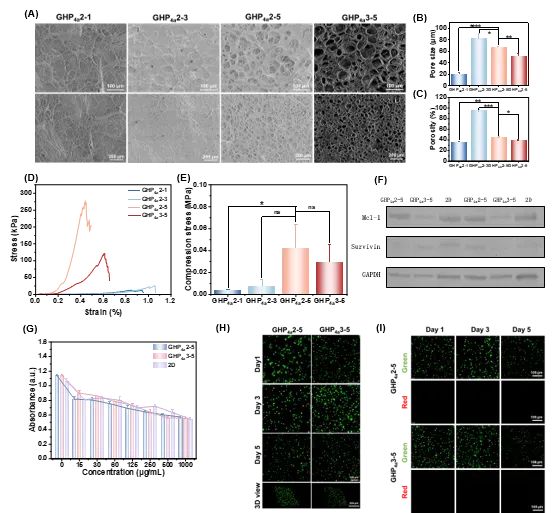

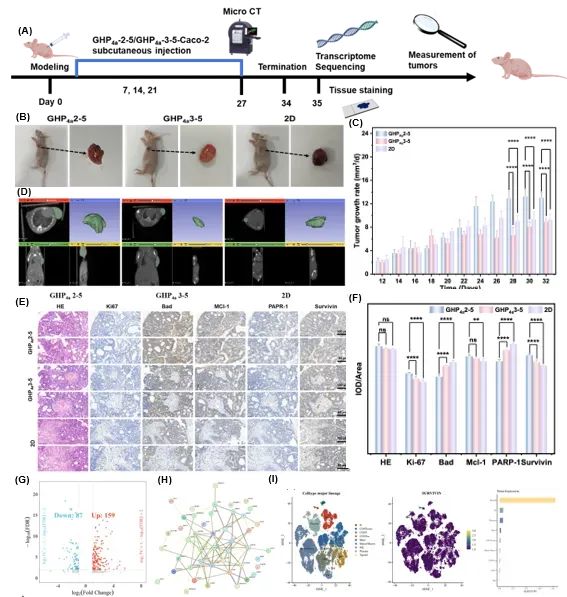

研究团队开发了一种新型仿生聚合物复合水凝胶 GHP4a,可作为三维支架用于球体培养,为研究失巢凋亡机制提供了一个可靠的体外平台。利用自组装策略,调节组分比例,将明胶甲基丙烯酰胺(GelMA)、透明质酸甲基丙烯酰胺(HAMA)和四臂 PEGDA 通过光交联形成不同组分比例的GHP4a水凝胶。对其理化性质和体内适用性进行了评估,发现GHP4a2-5水凝胶具有用于支撑结直肠癌细胞Caco-2三维生长的理想微孔和类蜂窝结构;可实现200–1000 Pa范围的模量调节,涵盖超软-中等硬度,覆盖小肠组织力学范围(600–700 Pa)。通过在 GHP4a支架、超低附着板和传统二维基质上培养的 3D Caco-2 细胞球体进行的体外对比实验,评估了肿瘤生长和失巢凋亡情况。发现Caco-2细胞在GHP4a中能形成致密类肿瘤球,存活率高达90%;抗凋亡蛋白Mcl-1、Survivin蛋白显著上调,而促凋亡蛋白如Bad、PARP-1下降。在体内进一步使用荷瘤裸鼠研究了差异性失巢凋亡反应,发现皮下移植的3D水凝胶支架孵育细胞肿瘤体积增长速率约为2D组的1.5倍。采用分子生物学实验、生物信息学分析和CT成像检测来阐明转移的分子机制:单细胞RNA测序揭示Prolif T细胞中Bad、Mcl-1和Survivin表达增强,提示免疫细胞也在肿瘤微环境中经历类似“生存重编程”;影像组学研究发现3D培养肿瘤组织在CT影像中显示出更强的组织异质性和纹理复杂度,反映其对真实组织微环境的模拟效果更强。

图2 仿生3D水凝胶支架GHP4a的部分表征及体外促失巢凋亡抵抗机制的研究。

图3仿生3D水凝胶支架GHP4a在荷瘤小鼠体内的适用性研究及利用CT影像和生物信息学分析失巢凋亡抵抗机制。

研究结论

研究发现,GHP4a支架可通过提供RGD-整合素黏附位点,激活下游FAK信号通路,继而调动PI3K/Akt通路,共同抑制caspase介导的凋亡程序,揭示了关键信号通路(FAK/PI3K/Akt)在肿瘤细胞存活与失巢凋亡抵抗中的核心作用。该工作构建了一个真正具有生物力学与结构仿生特性的体外3D结直肠癌模型,在体内表现出更好的结构稳定性和适应性,有助于挖掘结直肠癌的失巢凋亡机制,为体外肿瘤微环境的工程化以实现高效肿瘤生物标志物捕获提供了有价值的见解。未来,该仿生水凝胶模型有望应用于肿瘤转移机制研究、新型抗凋亡靶点的发现、智能药物释放平台的构建以及个性化治疗的体外预测模型。

西交利物浦大学翁嘉博士研究生、苏州大学附属二院李仕成博士、苏州相城人民医院翁嘉诚主任医师为文章的共同第一作者,苏州科技大学陈博副教授、西交利物浦薛璇教授、苏州大学附属二院甘蕾、陈志刚为文章的共同通讯作者。

原文信息:

Jia Weng et al. Bioinspired 3D hydrogel scaffold to mimic tumor microenvironment for investigating into the anoikis resistance mechanisms in colorectal cancer. Materials Today Bio, 2025, 33: 102061.

原文链接:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590006425006313

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#结直肠癌# #仿生水凝胶#

2 举报