Schizophrenia:基于机器学习的脑灰质结构预测初发精神分裂症抗精神病药疗效

2025-02-03 xiongjy MedSci原创 发表于上海

研究发现,基于脑灰质结构特征的机器学习模型可有效预测精神分裂症患者对抗精神病药物的短期和长期疗效。研究结果为个体化治疗提供了潜在生物标志物。

精神分裂症是一种病因尚不明确的严重精神障碍,给患者的社会交往、就业能力和独立生活能力带来巨大挑战。目前临床上抗精神病药物的选择主要依赖于患者的症状表现,且需要不断调整药物以达到最佳治疗效果。然而,缺乏可靠的方法预测患者对特定药物的反应,导致找到有效治疗方案往往需要多次尝试。初期治疗的效果对于长期依从性和治疗结局具有重要意义,而不理想的初始药物选择可能显著降低治疗效果。因此,寻找能够预测抗精神病药物疗效的生物标志物,已成为近年来精神分裂症研究的热点方向。

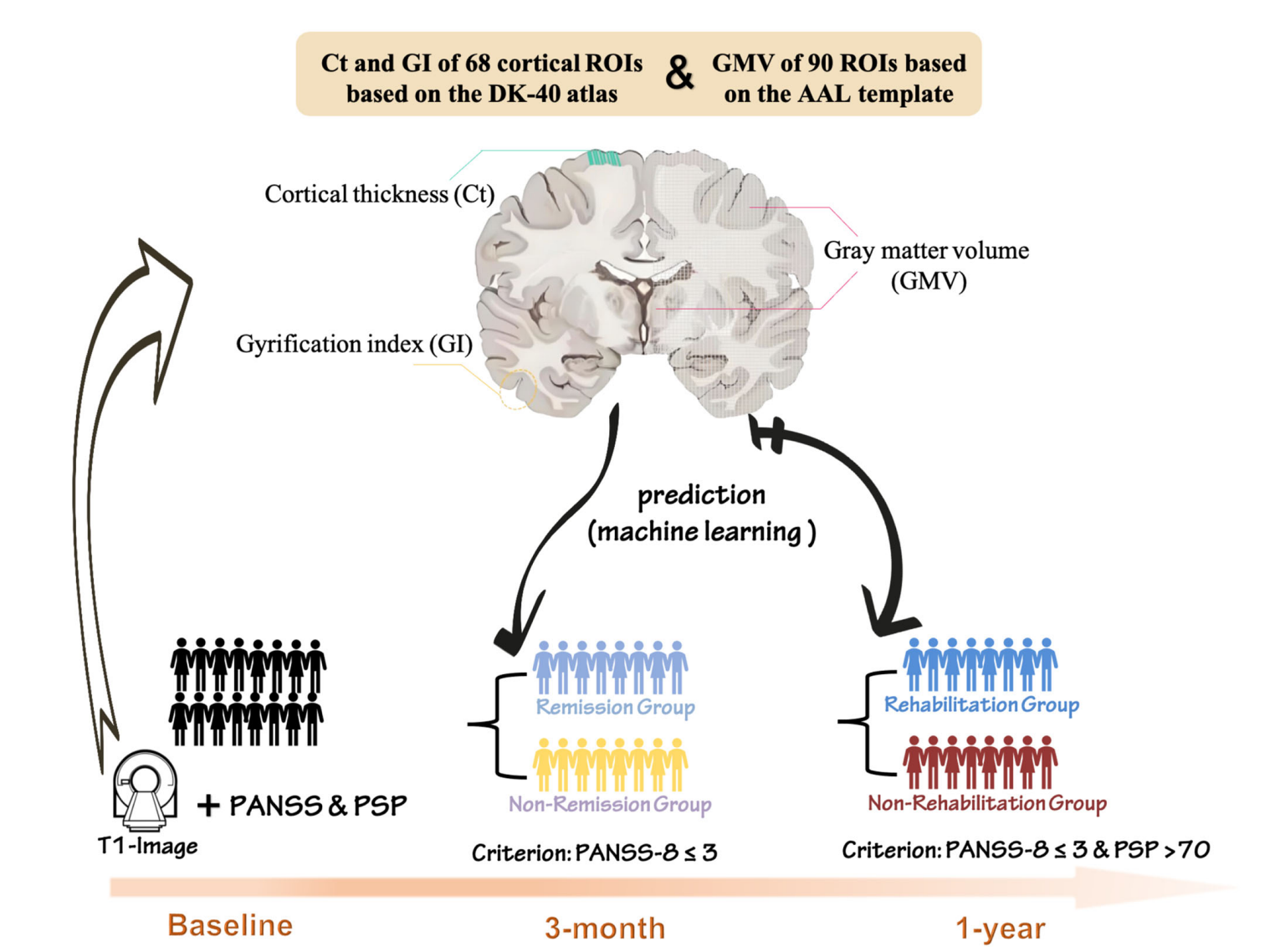

本研究旨在探讨脑灰质结构指标在预测初发、未经治疗的精神分裂症(FES)患者短期和长期抗精神病药物治疗效果中的作用。研究共纳入104名未经治疗的FES患者,基线时均接受了T1加权结构磁共振成像(MRI)扫描,评估临床症状采用阳性与阴性症状量表(PANSS),社会功能评估使用个人和社会表现量表(PSP)。在3个月随访时,依据症状缓解标准将患者分为缓解组和未缓解组;1年随访时,依据临床缓解及良好社会功能标准将患者分为康复组和未康复组。研究利用机器学习算法,基于脑灰质体积(GMV)、皮层厚度(Ct)和脑回指数(GI)等结构指标,构建预测模型并评估其性能。

图1:研究流程图

研究结果表明,多个脑区的结构特征具有显著的预测价值。在3个月随访中,右侧颞上回、中额回、顶下小叶、中央后回、前扣带回及海马旁回等广泛脑区的结构特征能够有效预测短期治疗效果,预测准确率高达74.32%。具体而言,右侧颞上回的脑回指数、右侧额中回的皮层厚度及左侧顶下小叶的皮层厚度等特征对模型贡献最大。在1年随访中,右侧额下回、前扣带回及枕下回的结构特征则对长期治疗效果具有重要预测作用,预测准确率为70.31%。这些结果提示,基于脑灰质结构特征的机器学习模型能够在个体层面有效预测抗精神病药物的疗效,具有潜在的临床应用价值。

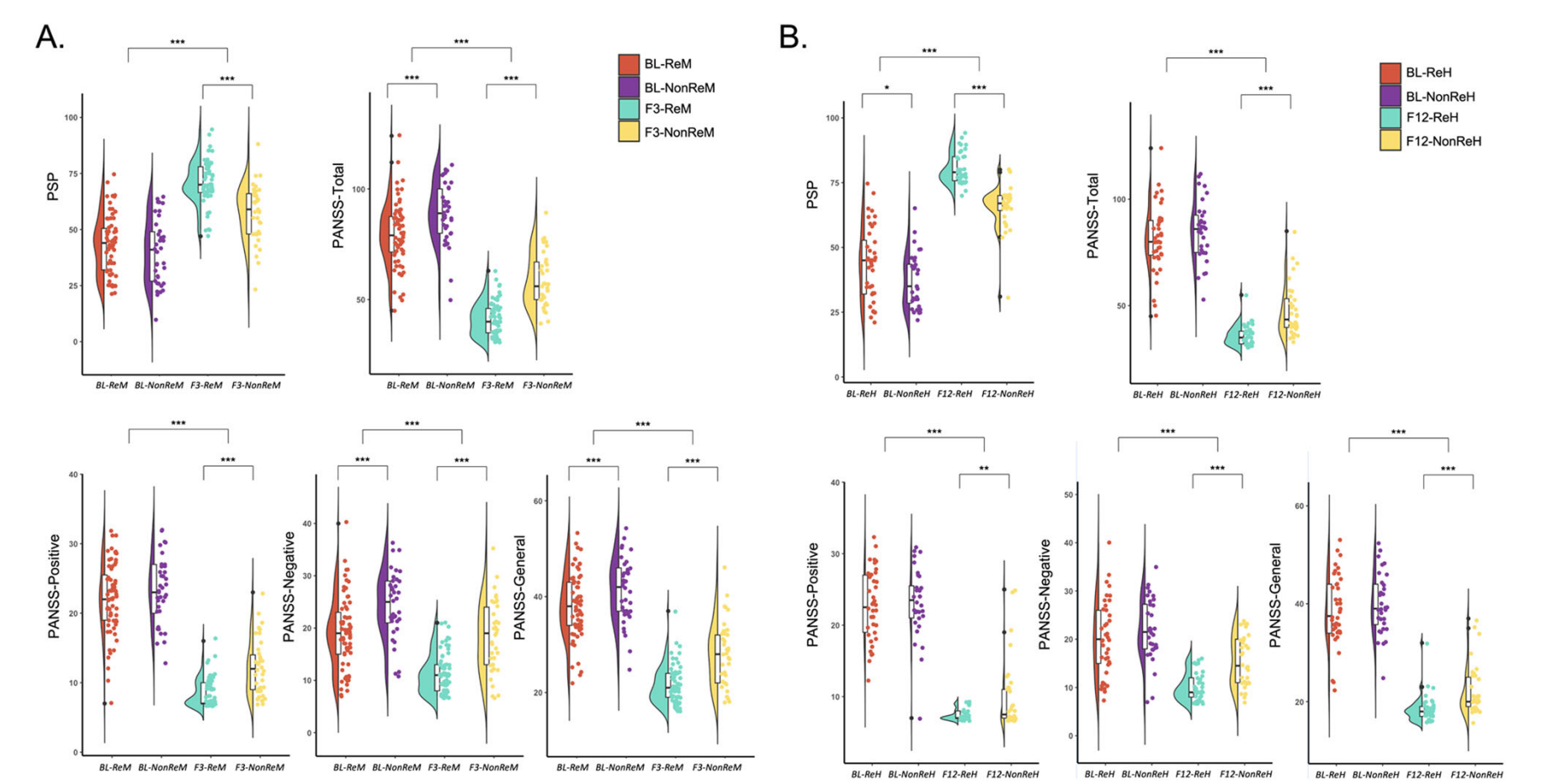

进一步分析显示,基线时症状较轻的患者更容易在急性期治疗后达到缓解,尤其是负性症状和一般精神病理症状的轻重程度对短期疗效具有重要影响。而基线时具有较好社会功能的患者则更可能在长期治疗后实现康复。机器学习模型的特征贡献分析表明,短期疗效预测相关的脑区主要涉及感知-运动网络(SMN)和显著性网络(SN),这些脑区在感知加工和注意力调节方面发挥关键作用,可能与抗精神病药物在急性期的作用机制密切相关。相比之下,长期疗效预测相关的脑区则更多涉及执行功能和情绪调节相关区域,如前额叶和前扣带回,提示这些区域的结构异常可能影响患者的社会功能恢复。

图2:不同组别在基线和随访时的临床症状与社会功能差异

尽管本研究揭示了脑灰质结构在预测抗精神病药物疗效中的潜力,但仍存在一些局限性。例如,1年随访的随访率较低,样本量相对有限,可能影响模型的泛化能力。此外,研究主要基于特定脑区的结构指标,未能全面考虑全脑范围内的潜在结构变化。因此,未来研究需在更大样本中验证模型的有效性,并探索更多神经影像学指标的整合应用。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#精神分裂症# #抗精神病药物# #机器学习# #大脑灰质#

45 举报