手术与药物流产的结局及并发症比较:多中心前瞻性队列研究

2025-07-18 生殖医学论坛 生殖医学论坛 发表于上海

本研究基于前瞻性队列观察,旨在评估人工流产的并发症发生率及影响因素,为构建药物流产后手术干预预测模型及优化药物流产推荐提供科学依据,以降低女性的健康及经济损失。

【摘要】

目的 比较药物流产与手术流产临床选择情况及两种方法的完全流产率、不良反应及近期并发症发生率。

方法 基于国家卫生健康委科学技术研究所自2019年建立并持续至今的“人工流产女性生育风险前瞻性队列”中2019—2022年纳入的部分研究对象资料,通过对早期人工流产女性的基线数据收集和持续随访,分析早期人工流产女性特征、人工流产方式及相关并发症的发生情况。使用RStudio 1.1.383软件进行统计分析,采用卡方检验对研究对象基本特征进行分析。通过倾向性评分匹配方法,1:4最邻近匹配药物流产和手术流产,并基于Logistic回归确定两组之间流产结局、不良反应和近期并发症的发生风险比值比(OR)及95%置信区间(95%CI)。

结果 共纳入9 231例人工流产女性,平均年龄(28.90±5.10)岁;70.8%已婚,仅有33.9%的女性有生育史。纳入的研究对象中有9 148例资料完整,其中选择药物流产的964例(10.5%),手术流产的8 184例(89.5%)。按照药物流产与手术流产1:4匹配后,药物流产组964例,手术流产组3 856例。倾向性评分匹配前、后手术流产组完全流产率均显著高于药物流产组[98.1% vs. 86.6%,98.2% vs. 86.6%,OR=0.11,95%CI(0.08,0.16)],匹配后手术流产组流产后包括宫腔积血(2.4% vs. 1.2%)、宫腔粘连或感染(1.1% vs. 0.2%)、月经量异常(1.2% vs. 0.4%)、流产后1~3个月腹痛(1.7% vs. 0.1%)等并发症发生率也显著高于药物流产组(P<0.05),但药物流产组流产过程疼痛评分显著高于手术流产组[(4.45±1.32)分vs.(0.55±0.99)分,P<0.01]。此外,手术流产组术中并发症发生率为4.6‰,其中主要包括人工流产综合反应和多量出血(分别为18例,各占2.2‰),0.7‰的子宫穿孔以及0.9‰的其他术中并发症。

结论 手术流产完全流产率高于药物流产,但其相关并发症发生风险也高于后者。虽然各并发症发生率均低于5%,但考虑到人工流产数量和高危人群比例,其实际发生例数及危害值得关注。

人工流产是指通过手术、药物或两种方式组合终止非意愿妊娠或因医学原因不再适合继续妊娠的人工干预方式。2014—2019年我国人工流产人数每年均超960万人次,2020年虽回落至896万例,但仍居高位。世界卫生组织的数据显示,全世界每年会发生约7 300万例人工流产,所有妊娠中每10例会有3例以人工流产结束,意外妊娠中则有6成寻求人工流产。研究表明,人工流产可能带来不同程度的生育风险,提示人工流产及其相关的健康问题值得重视。

目前,人工终止妊娠的方式依据孕周及适应证选择,早期妊娠主要采用手术流产和药物流产。手术流产从早期的单纯负压吸宫术发展到超声引导下负压吸宫术结合麻醉镇痛技术,成为临床常用方式。药物流产则通常采用米非司酮联合米索前列醇的方案,其成功率(92.9%)优于单用米索前列醇(78.0%)。在中国,这两种流产方式均被视为安全,但目前缺乏针对个体化选择的规范性指导意见。研究表明,手术流产在完全流产率、疼痛控制及出血量方面优于药物流产。然而也有其他研究报道了药物流产的显著优势,即避免了侵入性操作对子宫内膜的损伤,减少了术后并发症对子宫内膜再生的影响,同时降低了麻醉药物产生的风险,减少了对手术室的占用率,降低了人工流产需要的经济成本,节约医疗资源投入。

尽管药物流产的完全流产率低于手术流产,但其并发症和不良反应风险更低。然而,目前针对流产并发症的研究缺乏高证据级别的指标支持。本研究基于前瞻性队列观察,旨在评估人工流产的并发症发生率及影响因素,为构建药物流产后手术干预预测模型及优化药物流产推荐提供科学依据,以降低女性的健康及经济损失。

资料与方法

一、研究对象

本研究数据基于国家卫生健康委科学技术研究所自2019年建立并持续至今的“人工流产女性生育风险前瞻性队列”(美国ClinicalTrials.gov识别号:NCT04183829;中国医学科学院医学与健康创新工程重大协同创新项目“人工流产生育风险前瞻性队列观察研究”、国家卫生健康委科学技术研究所中央级公益性科研院所基本科研业务专项2021年度科技创新基金重点项目“人工流产生育风险多中心前瞻性队列研究”以及2023年度科技创新重大项目“人工流产生育风险前瞻性队列观察及临床预测模型构建”)中2019—2022年纳入的部分研究对象资料。支撑该队列的各项目均通过国家卫生健康委科学技术研究所科学伦理与道德审查委员会审批(批准号:2018-I2M-1-004、2021015、NRIFP2023038-3)。研究对象在经研究人员介绍完全了解研究背景目的、自愿签署知情同意书后纳入。

纳入标准:(1)年龄≥18岁且≤50岁;(2)妊娠<12周;(3)常住人口,且无流动倾向;(4)语言表达和理解能力正常。排除标准:(1)胚胎停育;(2)有负压吸宫术及药物流产禁忌证;(3)有静脉麻醉禁忌证。

二、研究方法

1.纳入与随访:当符合纳入标准的女性在各临床中心问诊早期人工流产时,由经过培训的护士对其宣传上述队列研究并通过纸质版的知情同意书征求其参与意见。同意参与的人工流产女性被纳入的同时,为其分发本队列的问卷以收集相关基线信息和避孕情况。人工流产后,即手术流产结束当天或药物流产最后一次随访时,将另一份自设计的流产后避孕选择问卷分发给研究对象。

2.观察指标:(1)主要结局指标:1)流产结局:完全流产、流产失败、不全流产、流产后清宫;2)不良反应及并发症:人工流产综合反应、多量出血、子宫穿孔、宫腔粘连、流产感染、流产后阴道出血、流产后腹痛、流产后经期紊乱、流产后月经量异常、流产疼痛视觉模拟评分(VAS)。(2)次要及其他结局指标:1)人口学基本特征:年龄、民族、婚姻状况、文化程度、经济收入、职业;2)健康行为特征:性生活频率、人工流产方式;3)入院临床特征:身高、体重、既往阴道分娩史、既往剖宫产史、既往自然流产史、既往人工流产史、孕周。

3.倾向性评分匹配方法:由于患者的流产方式选择分布不均衡,9 231例患者仅964例药物流产,同时考虑孕周、既往生育和既往流产等因素的影响,为提高两组间均衡可比性,采用倾向性评分匹配方法,按照最邻近匹配,1:4匹配了药物流产与手术流产者。结合既往人工流产方式选择倾向性影响因素确定本次匹配因素为:年龄、孕周、体质量指数(BMI)、阴道分娩史、剖宫产史、人工流产史以及自然流产史。

三、统计学分析

问卷经Epidata 3.1软件录入核查之后,基于Microsoft Excel 2019建立数据库,采用RStudio 1.1.383)软件进行数据分析。计量资料以平均值±标准差( )表示,采用t检验或方差分析进行统计检验;计数资料采用率或百分比(%)表示,组间比较使用卡方检验。通过Logistic回归模型分析两组间完全流产成功、不良反应和并发症发病风险的比值比(OR值)及其95%置信区间(95%CI),并以OR值展示其效应。P<0.05为差异有统计学意义。

)表示,采用t检验或方差分析进行统计检验;计数资料采用率或百分比(%)表示,组间比较使用卡方检验。通过Logistic回归模型分析两组间完全流产成功、不良反应和并发症发病风险的比值比(OR值)及其95%置信区间(95%CI),并以OR值展示其效应。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、基本特征

本研究共纳入9 231例人工流产女性,整体平均年龄为(28.90±5.10)岁,94.0%汉族,70.8%已婚,33.9%有生育史,56.6%为首次寻求人工流产服务,孕周为(7.41±1.51)周;整体社会经济地位平均得分为(10.80±2.20)分。9 231例患者中有83例因资料不完整、准确而未被纳入分析,其余9 148例患者中有8 184例(89.5%)选择了手术流产方式终止妊娠,而选择药物流产方式终止妊娠者仅964例(10.5%)。

二、流产结局及相关并发症

1.流产结局:两种流产方式的总完全流产率达96.9%,其中手术流产完全流产率为98.1%,药物流产完全流产率为86.6%。药物流产完全流产率显著低于手术流产(P<0.01)。

2.手术流产术中并发症:手术流产术中并发症的发病率为4.6‰,发生率最高的为人工流产综合反应和多量出血,均为2.2‰(18/8 184);子宫穿孔近0.7‰(6/8 184)。其他并发症(包括脏器损伤等)总计发生率为0.9‰。

3.疼痛评分:根据VAS评分标准,对手术流产和药物流产过程中的疼痛程度进行评估,其中手术流产疼痛评分为(0.55±0.99)分,药物流产疼痛评分平均为(4.45±1.32)分,差异有统计学意义(P<0.01)。两者疼痛评分最低分和最高分相同,均分别为0分和10分。

4.人工流产后复查/随访失访情况:人工流产后1周内复查/随访失访共计665例,其中手术流产失访646例(7.9%,646/8 184),药物流产失访19例(2.0%,19/964)。流产后1~3个月失访共计1 215例,其中手术流产失访1 050例(12.8%,1 050/8 184),药物流产失访165例(17.1%,165/964)。

5.术后并发症:流产后1周和术后1~3个月的随访结果显示,手术流产的宫腔积血发生率显著高于药物流产(2.7% vs. 1.1%,P<0.01);其他包括宫颈/宫腔粘连、盆腔炎性疾病等术后并发症的发病率,手术流产也显著高于药物流产(P<0.01)。两种方法的流产后阴道流血(1.7% vs. 1.8%)和流产后经期紊乱(0.7% vs. 0.1%)的发病率均无统计学差异(P>0.05)。术后1~3个月随访发现,经量异常(1.6% vs. 0.4%)和流产后腹痛(1.9% vs. 0.1%)的发病率均是手术流产显著高于药物流产(P<0.01)。

三、倾向性评分

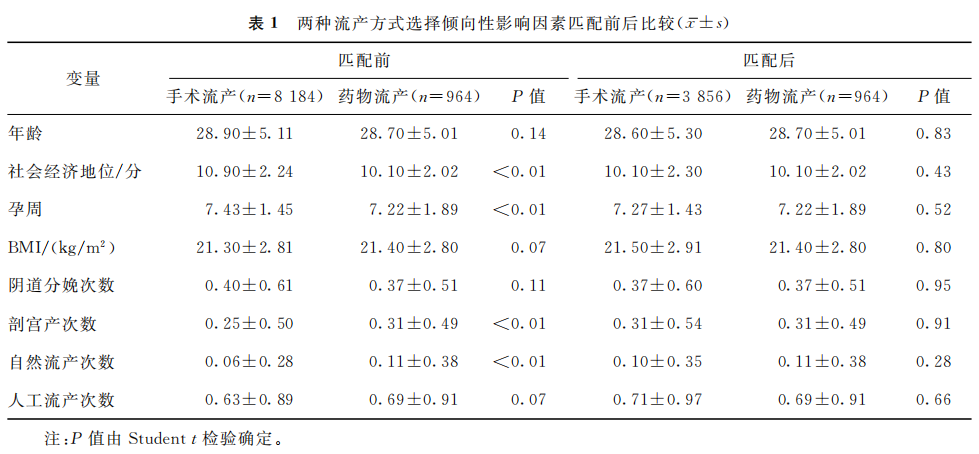

1.匹配前后基线信息比较:匹配前手术流产与药物流产组间平均差异为0.365,存在统计学意义,且手术流产与药物流产在社会经济地位、孕周、剖宫产次数、自然流产次数等影响因素方面均存在统计学差异(均P<0.01)(表1)。

(表1)

按照药物流产与手术流产1:4匹配后,药物流产组964例,手术流产组3 856例,两组各混杂因素之间均无统计学差异(P>0.05)(表1)。匹配后手术流产与药物流产组间平均差异为0.008,有统计学意义,但与匹配前相比有显著下降。

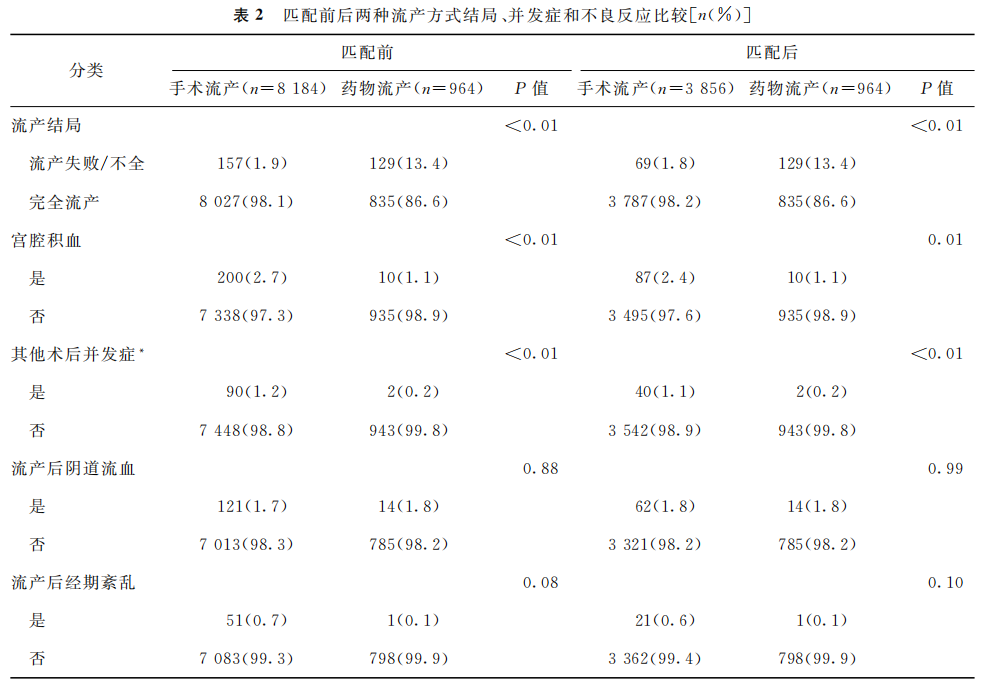

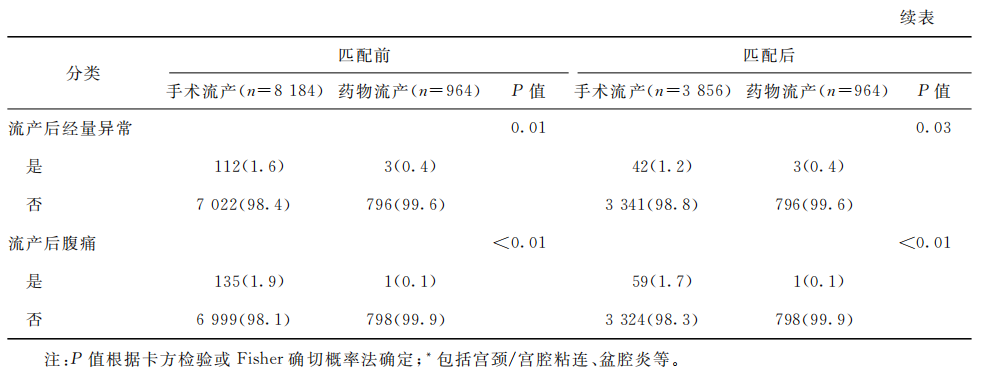

2.两种流产方法匹配前后流产结局和并发症比较:匹配前、后手术流产与药物流产结局、并发症和不良反应的发生情况见表2。匹配后人工流产后1周内复查/随访失访共计293例,其中手术流产失访274例(7.1%,274/3 856),药物流产失访19例(2.0%,19/964)。流产后1~3个月失访共计638例,其中手术流产失访473例(12.3%,473/3 856),药物流产失访165例(17.1%,165/964)。匹配后,从流产结局来看,手术流产完全流产率显著高于药物流产完全流产率(98.2% vs. 86.6%,P<0.01)。而并发症和不良反应方面,如宫腔积血(2.4% vs. 1.2%)、其他术后并发症(1.1% vs. 0.2%)、流产后经量异常(1.2% vs. 0.4%)和流产后腹痛(1.7% vs. 0.1%)的发生率均是手术流产组显著高于药物流产组(P<0.05)。手术流产组和药物流产组的流产后阴道流血和经期紊乱发生率差异均无统计学意义(P>0.05)。

(表2)

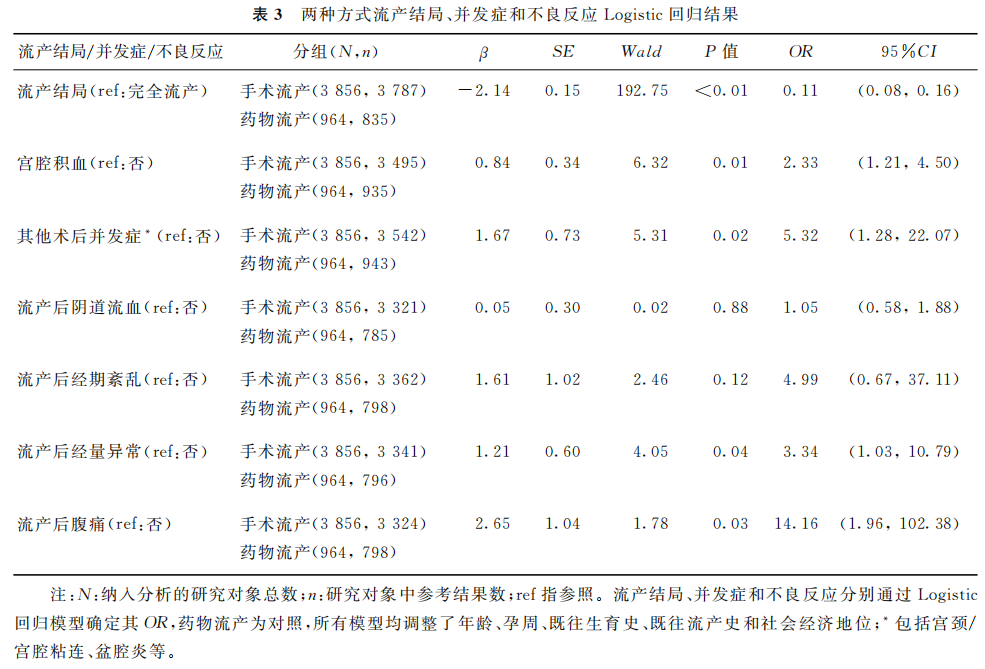

3.两种流产方式并发症/不良反应影响因素:调整了年龄、孕周、既往生育史、既往流产史和社会经济地位等因素后,进行两种方式对流产结局、并发症和不良反应的多因素Logistic回归分析,结果显示,手术流产是流产失败/不全的保护性因素[OR=0.11,95%CI(0.08,0.16)]。同时发现,手术流产发生宫腔积血[OR=2.33,95%CI(1.21,4.50)]、宫颈/宫腔粘连和盆腔炎性疾病等其他术后并发症[OR=5.32,95%CI(1.28,22.07)]、流产后经量异常[OR=3.34,95%CI(1.03,10.79)]和流产后腹痛[OR=14.16,95%CI(1.96,102.38)]等并发症或不良反应的风险高于药物流产,匹配前后的多因素分析结果和单因素分析结果一致(表3)。

(表3)

讨 论

本研究通过选取“人工流产女性生育风险前瞻性队列”在2019—2022年期间纳入的9 231例早期妊娠人工流产女性的基线信息、流产情况和流产后随访资料,分析了手术流产及药物流产在现实世界中的完全流产率以及各种近期流产并发症发生率。

人工流产女性在选择流产方式时,大部分倾向于选择手术流产,该方式的选择率接近90%。本研究中,89.5%的研究对象选择了手术流产方式终止妊娠。在中国进行药物流产需要接受多次随访,在这种背景下,手术方式流产,特别是通过无痛手术流产,辅以超声下或可视操作,经常因其迅速和高效而更容易被推荐。此外,由于目前临床指南中缺乏方式选择的评估工具,往往导致方式推荐仅仅基于医生或朋辈的经验。

根据之前的文献报道,手术流产完全流产率多为95%~100%,药物流产完全流产率为85%~95%,手术流产完全流产率高于药物流产完全流产率。本研究结果与之相一致,即倾向性评分匹配前后结果显示,手术流产完全流产率均高于药物流产[98.1% vs. 86.6%,98.2% vs. 86.6%,OR=0.11,95%CI(0.08,0.16)]。

虽然药物流产术中疼痛评分显著高于手术流产,但药物流产组各种相关并发症发病风险均显著低于手术流产组。本研究结果显示,在倾向性评分匹配混杂因素后,手术流产组流产后包括宫腔积血(2.4% vs. 1.2%)、宫腔粘连或感染(1.1% vs. 0.2%)、流产后1~3个月月经量异常(1.2% vs. 0.4%)、流产后1~3个月腹痛(1.7% vs. 0.1%)等近期并发症/不良反应的发病率均显著高于药物流产组。除此之外,手术流产还发生了约4.6‰的术中并发症,其中包括人工流产综合反应、多量出血及子宫穿孔等。目前国内外较少关注人工流产后各种并发症的发生情况,相关结果均来自病例对照研究或病例报告的患病率,本研究获得了证据级别较高的发病率,为临床干预提供了更为科学的基础支撑。

针对手术流产并发症发生率较高的原因,可以从以下几方面进行考虑。首先,相比于药物流产,手术流产宫内操作对子宫内膜造成的损害应该更大。手术过程中可能会对子宫内膜造成一定的机械性损伤,而药物流产完全者无需接受宫腔操作,从而避免了宫腔积血的风险和宫腔感染的风险。第二,宫腔操作造成的残留血凝块或坏死组织还可能干扰子宫平滑肌的正常收缩功能,进一步加重宫腔积血和组织残留。第三,作为基底动脉主支的子宫螺旋动脉也可能因为手术流产的侵入操作而受到损伤,导致子宫血液灌注量下降,影响子宫内膜的修复,增加人工流产后月经失调的发病风险。此外,研究表明,米索前列醇具有软化宫颈、增强子宫张力和宫内压来促进子宫收缩的作用,可以预防宫腔积血等并发症的发生,药物流产中女性可因米索前列醇配伍米非司酮而受益。由此可见,药物流产如果选择得当,可以避免手术流产导致的诸多健康风险。

此外,人工流产方式的选择需要结合我国目前的人口背景综合考量,特别是当前30岁以下未婚未育女性发生非意愿妊娠且寻求人工流产服务占比较高,而我们的研究发现早期妊娠的女性对于两种人工流产方式的选择极不均衡,进一步探究如何根据不同人群来推荐合理的流产方式,进而有效避免或减少人工流产对女性生育力的损害有十分重要的意义。本研究建议在提升药物流产服务水平的同时,通过构建药物流产手术干预风险模型助力制定合理的流产方式选择方案,从而提高药物流产的完全流产率,减少人工流产给女性带来的损伤,多维度保护女性生育力和身心整体健康,助力生殖健康管理高质量发展。

本研究存在的局限性主要是仅探讨了手术流产和药物流产的术中及近期并发症/不良反应,需要进一步纳入远期并发症和妊娠结局的临床观察结果进行分析。

文章来源:江雪,裴开颜,胡登辉,等.对比手术流产和药物流产的结局及并发症发生率:一项多中心前瞻性队列研究[J].生殖医学杂志,2025,34(5):580-587.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#流产# #并发症#

7 举报