Cell:CAR-T疗法引起神经系统副作用的机制及破解法

2025-06-18 儿童肿瘤前沿 儿童肿瘤前沿 发表于上海

CAR-T 细胞疗法可致认知障碍,机制为神经炎症反应激活微胶质细胞,减少少突胶质细胞,抑制海马神经发生。小鼠实验显示药物干预可逆转,为相关认知障碍治疗提供思路。

CAR-T细胞疗法在癌症治疗领域取得了革命性突破,尤其在难治性血液系统恶性肿瘤的治疗中表现出显著效果。然而随着临床应用经验的积累,越来越多的证据表明,这种免疫疗法可能带来一些神经系统副作用。早期临床报告显示,约1年内接受CAR-T治疗的患者中,相当比例出现注意力不集中、记忆力减退等认知功能障碍,但其具体机制尚不清楚。

近日,斯坦福大学医学院神经科学系 Michelle Monje 在 Cell 上发表题为 Immunotherapy-related cognitive impairment after CAR T cell therapy in mice 的文章,研究揭示,CAR-T细胞疗法会导致持续的神经炎症反应,表现为白质微胶质细胞活化(反应性增强)脑脊液(CSF)中细胞因子和趋化因子水平升高,进而破坏少突胶质细胞稳态和抑制海马神经发生。其细胞机制与化疗以及流感、新冠肺炎等呼吸系统感染引发认知后遗症机制相似,用药物干预后可实现逆转。

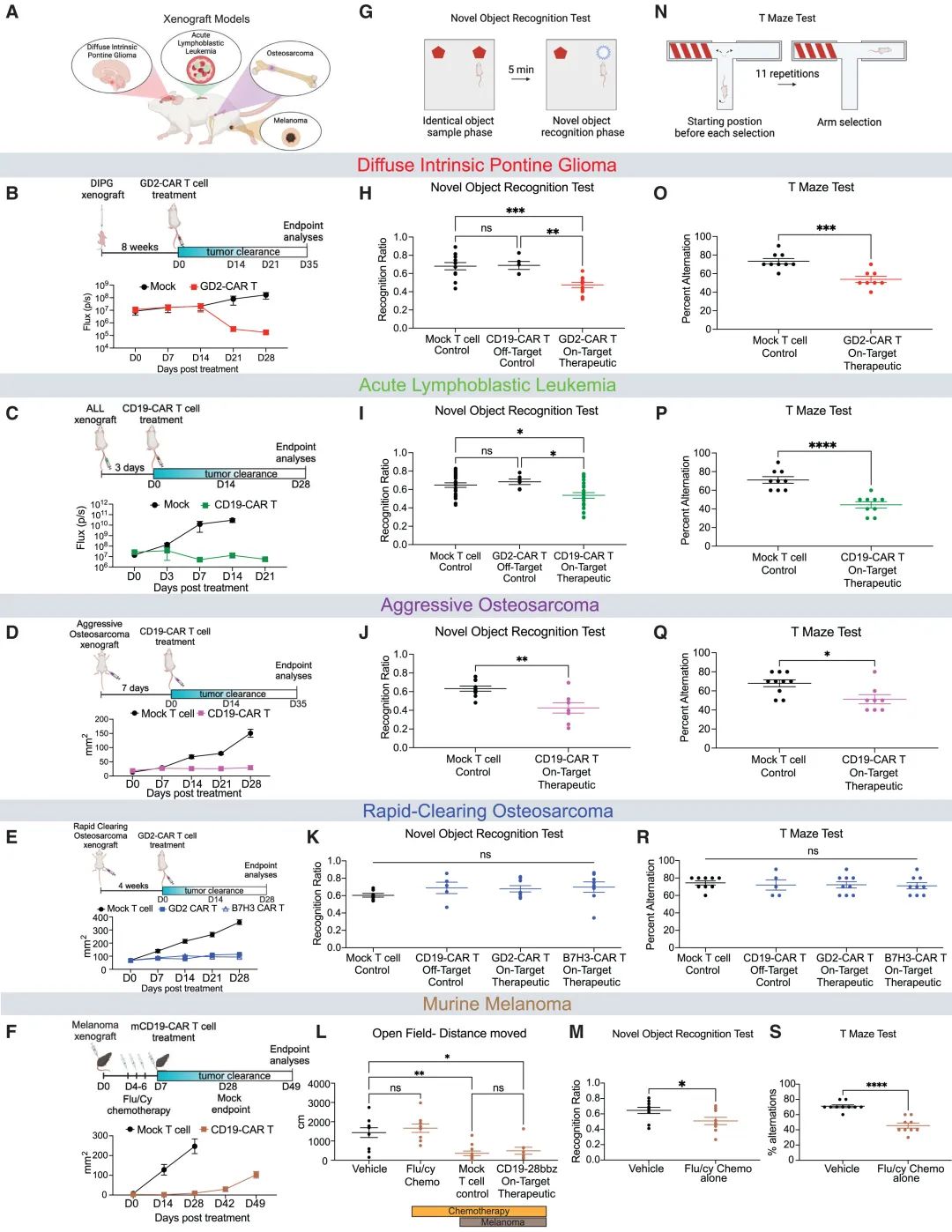

研究者设置了多种小鼠肿瘤模型(图2),包括1种中枢神经系统肿瘤模型(患者来源的弥漫性内生性脑桥胶质瘤(DIPG)异种移植模型)和4种非中枢神经系统肿瘤模型(急性淋巴细胞白血病(ALL)模型、骨肉瘤模型-快速清除型、骨肉瘤模型-侵袭型、黑色素瘤模型)。所有模型均设置了三种对照组:模拟T细胞(未转导CAR的活化T细胞)、脱靶CAR-T细胞(针对不相关抗原的CAR-T)和治疗性CAR-T细胞。

图1 肿瘤清除后CAR T细胞疗法导致的认知功能障碍

评估小鼠的认知功能发现,DIPG肿瘤模型、ALL肿瘤模型和侵袭型骨肉瘤模型都有观察到认知功能减退。其中GD2-CAR T治疗组对新物体的识别率显著降低;CD19-CAR T治疗组表现出空间工作记忆障碍。值得注意的是,在快速清除型骨肉瘤模型中,CAR-T治疗组未引起认知障碍。这表明,认知功能减退与肿瘤清除效率及伴随的神经炎症的进展程度有关,并非CAR-T细胞或肿瘤本身。

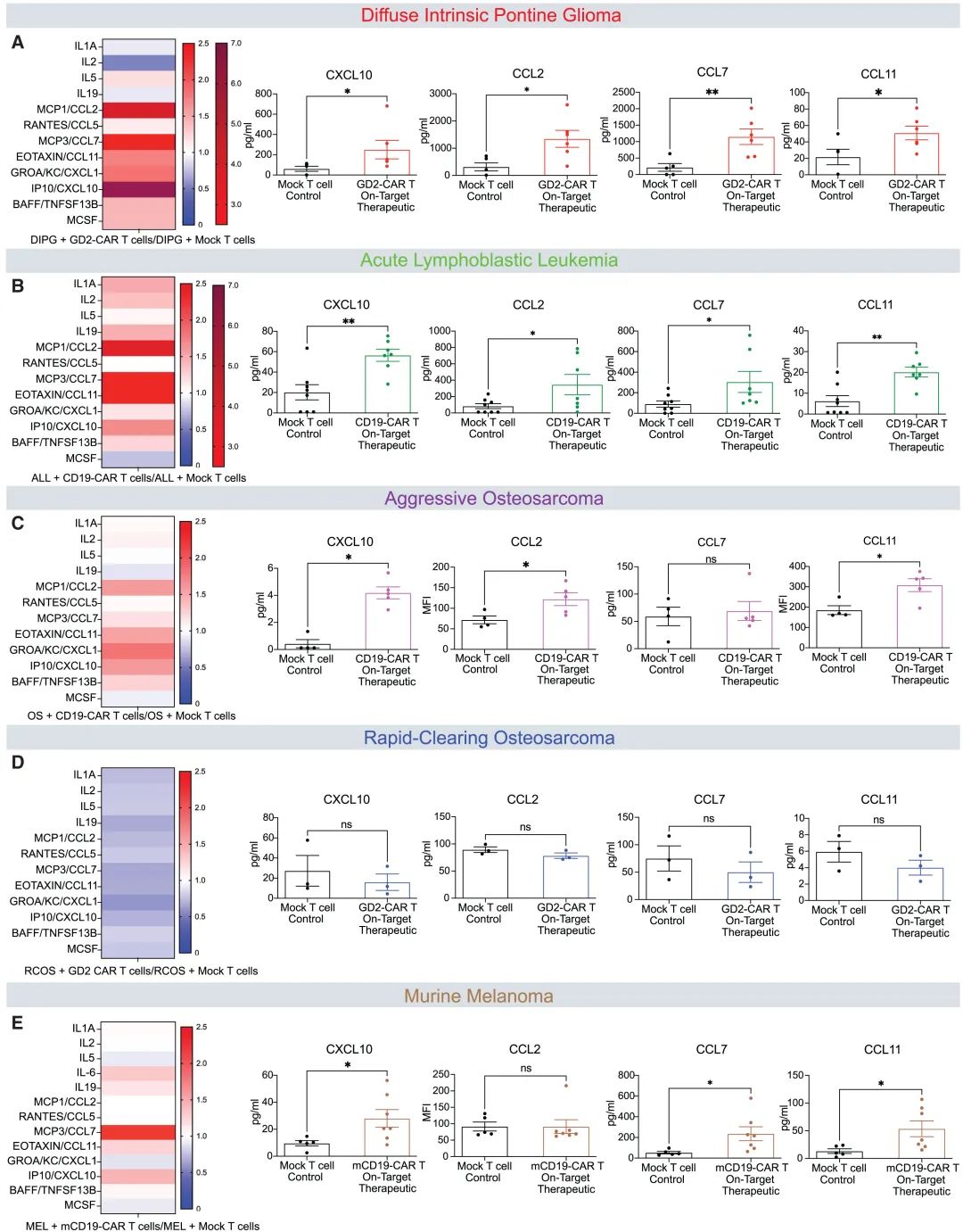

在CAR-T治疗后1个月,研究者们测量了各个实验组小鼠脑脊液中炎症因子的水平(图3)。相比无治疗的对照组,DIPG肿瘤模型中CCL11、CXCL10、CCL2、CCL7(均为炎症因子)的浓度高出 2~5 倍;ALL肿瘤模型炎症因子水平高出3~5倍;而侵袭型骨肉瘤模型则高出1.5~9倍。而快速清除型骨肉瘤模型未发现显著的炎症因子水平增高的情况,与认知测试结论一致。此外,研究者还发现炎症反应与微胶质细胞的增加密切相关:DIPG肿瘤模型中,胼胝体区域以及齿状回海马白质区的活化微胶质细胞(IBA1+CD68+)数量增加40-60%;ALL肿瘤模型相同区域的活化微胶质细胞增加更为明显(60-140%)。

图2 脑脊液细胞因子和趋化因子在肿瘤清除后的CAR - T细胞治疗后持续升高

微胶质细胞活化也伴随少突胶质前体细胞和成熟少突胶质细胞数量的减少(减少幅度为20%~35%),髓鞘化轴突密度降低(约20%)以及海马神经抑制(减少40%~50%)。大脑中少突胶质细胞负责髓鞘生成,其数量减少直接导致轴突髓鞘化不足,破坏神经信号传导效率。

人类患者样本分析实验对比了接受GD2-CAR T治疗的DIPG患者尸检样本数据(n=4)与未接受CAR-T治疗的DIPG患者样本数据(n=3)。通过基因测序发现,CAR T 治疗患者的微胶质细胞中,稳态相关基因(如 P2RY12、CX3CR1、NAV2)表达显著降低,表明微胶质细胞从稳态状态向炎症状态转变,呈活化状态。而少突胶质前体细胞(OPCs)和成熟少突胶质细胞的基因表达模式在 CAR T 治疗患者中显著减少。人类患者的样本数据与小鼠肿瘤模型分析中的神经炎症和细胞功能失调机制高度吻合,验证了动物模型的结论。

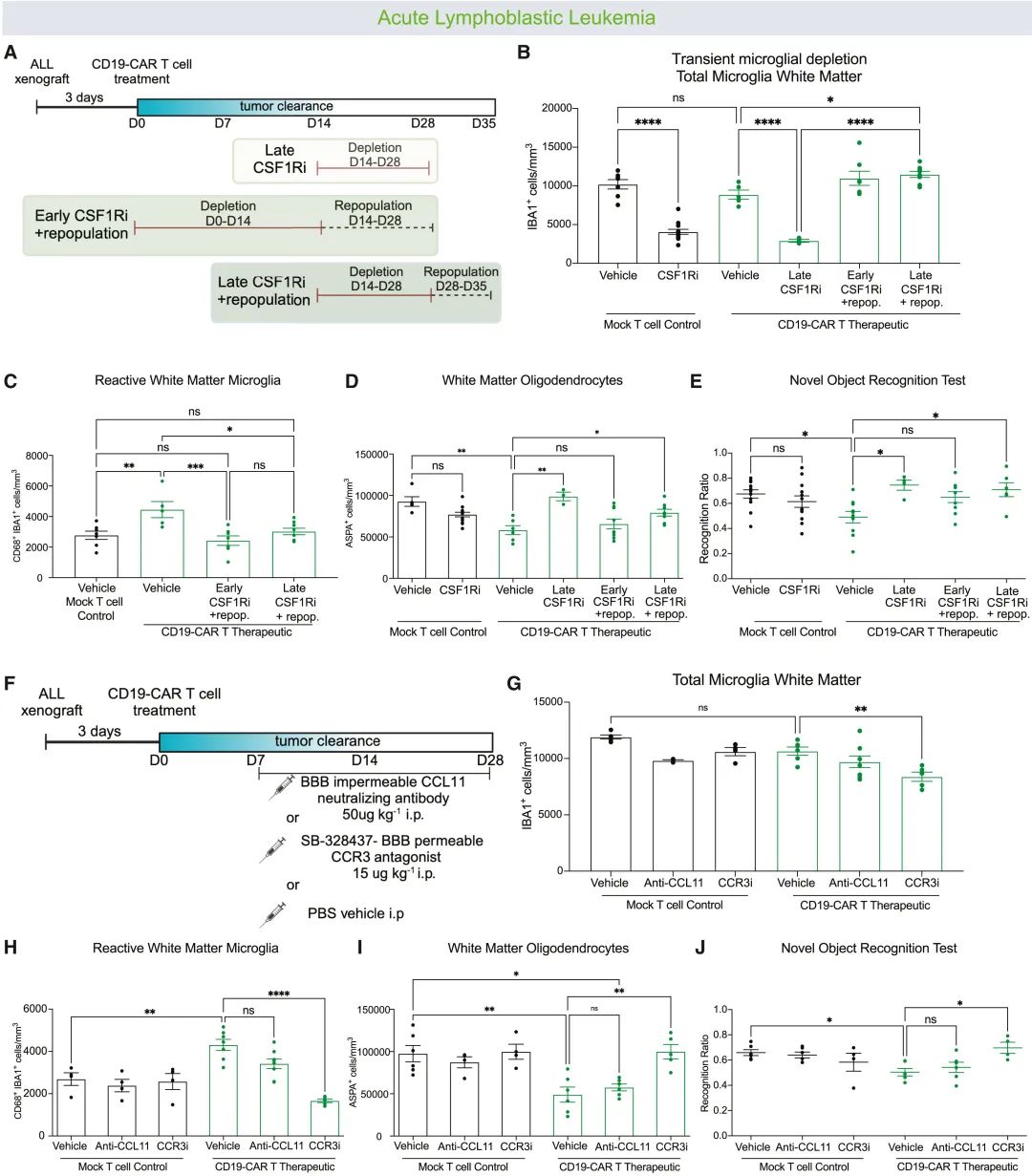

在研究认知障碍的逆转性实验中,团队测试了两种干预方法,一是用CSF1R抑制剂(PLX5622)清除微胶质细胞,二是用CCR3受体阻断剂(SB-328437)阻断信号传导。(图4)CSF1R抑制剂让微胶质细胞减少了70-75%,少突胶质细胞数量得以恢复,小鼠认知测试表现改善(p<0.05);CCR3受体阻断剂能抑制CCR3 与趋化因子(如 CCL11、CCL24 等)的结合,减少白质微胶质细胞活化(p<0.01),提升认知功能(p<0.05)。这两种方式都明显的改善了小鼠的细胞异常及认知能力。

图3 趋化因子受体抑制能够挽救少突胶质细胞的丢失以及认知行为表现

这项研究首次系统揭示了CAR-T疗法相关认知障碍的细胞和分子机制,并提出了可行的干预及逆转策略。该研究不仅适用于解释CAR-T治疗引起的认知后遗症,也可能用于理解其他炎症状态引起的“脑雾”症状(具有共同的神经免疫机制),为多种认知障碍综合征提供治疗思路。

虽然这些认知缺陷的症状被评估为轻中度,风险与 CAR-T 细胞疗法带来的救命益处相比显得微不足道,但若不经干预自行好转的可能性较小,长久来看会给患者生活带来困扰。尤其对于儿童及青少年恶性肿瘤患者来说,大脑还在发育阶段,认知功能退化不利于后续的成长和发展。本次研究给患儿家属多了一份治愈后高质量生活的信心,家属在做医疗决策时也可综合考量,不必因噎废食。未来在攻克癌症的同时,联合用药(CAR-T 细胞疗法结合CCR3信号通路阻断剂)或能成为升级版的治疗方案。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#认知障碍# #CAR-T 细胞疗法#

23 举报