Hepatology:北京协和医学院石远凯/韩晓红研究阐明ICC中巨噬细胞与浆细胞两种肿瘤内免疫浸润模式

2025-06-25 iNature iNature 发表于上海

本研究首次阐明ICC中巨噬细胞与浆细胞两种肿瘤内免疫浸润模式。

肿瘤内免疫浸润在肝内胆管癌(ICC)中与肿瘤细胞的相互作用至关重要。然而,免疫细胞的具体表型及其在肿瘤微环境中的空间分布特征尚未明确。

2025年6月,中国医学科学院北京协和医学院石远凯和韩晓红共同通讯在Hepatology在线发表题为“The co-location of MARCO+ tumor-associated macrophages and CTSE+ tumor cells determined the poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma”的研究论文。该研究分析了6例ICC空间转录组样本的29,632个检测点及35例单细胞转录组样本的21,158个细胞。

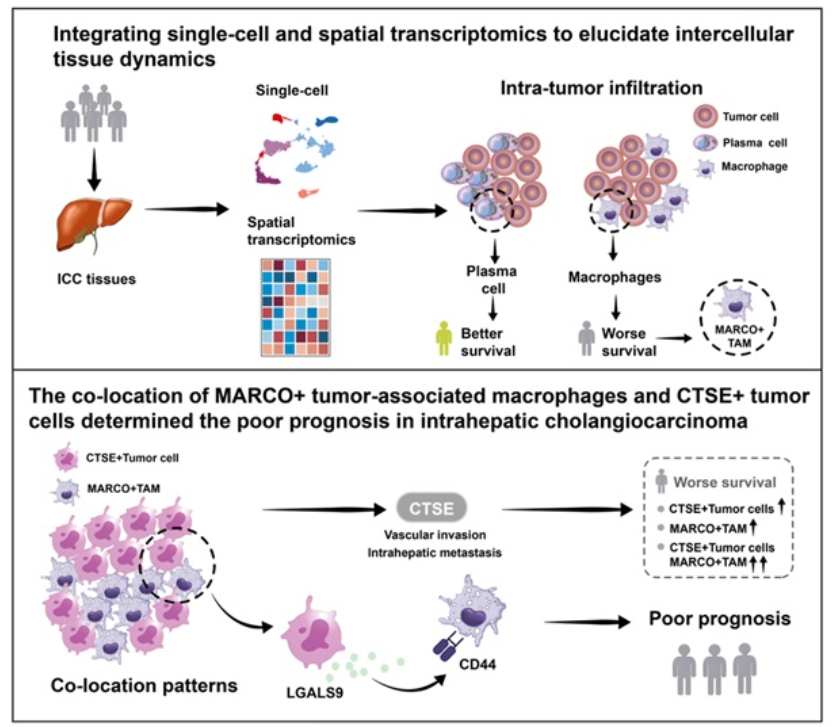

研究发现两种特征性免疫浸润模式:巨噬细胞主导型(以CD68和胶原结构巨噬细胞受体[MARCO]为标志)和浆细胞主导型(以IGHG1和JCHAIN为标志)。这两种模式对患者预后呈现相反影响:巨噬细胞浸润与不良预后相关,而浆细胞浸润则提示较好生存。MARCO+肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)是巨噬细胞主导型样本中的主要细胞群体,标志着免疫抑制性微环境。在MARCO+ TAMs中观察到上皮-间质转化活性增强、血管生成及缺氧特征。空间转录组与大样本数据分析进一步揭示MARCO+ TAMs与组织蛋白酶E(CTSE+)肿瘤细胞的空间共定位现象,该发现在20例ICC样本的多重免疫荧光实验中得以验证。共定位区域显著富集促肿瘤通路并呈现免疫应答抑制状态,且CTSE表达与肝内转移和血管侵袭相关。MARCO+ TAMs与CTSE+肿瘤细胞的高共浸润提示最差的临床预后。在共定位区域内,半乳糖凝集素信号通路(特别是LGALS9-CD44配体-受体对)在细胞间通讯中呈现高度活化状态。本研究首次阐明ICC中巨噬细胞与浆细胞两种肿瘤内免疫浸润模式。更重要的是,MARCO+ TAMs与CTSE+肿瘤细胞的空间共定位共同塑造了免疫抑制性微环境,为ICC的靶向治疗提供了潜在干预靶点。

肝内胆管癌(ICC)是第二常见的原发性肝癌,其五年生存率不足20%。2022年开展的TOPAZ-1临床试验证实,在吉西他滨联合顺铂方案基础上添加程序性死亡配体1抑制剂度伐利尤单抗治疗胆道癌,可显著改善患者生存期且未明显增加不良反应。该研究确立了上述三药联合方案作为胆道癌一线治疗的新标准,标志着治疗领域的重大突破。然而免疫治疗的临床应答率仍局限在25%左右,且仅部分患者能获得持久缓解。现有证据表明,这种治疗困境主要源于肿瘤免疫抑制性微环境(TME)的作用。但目前对ICC中TME的特征及其介导免疫检查点抑制剂耐药的机制仍缺乏系统认知。

肿瘤微环境由肿瘤细胞、免疫细胞、基质细胞等宿主细胞,以及分泌因子、胞外蛋白等非细胞成分共同构成。这些要素通过复杂交互作用参与肿瘤发生发展、转移扩散及免疫治疗应答的全过程。其中肿瘤浸润免疫细胞与肿瘤细胞的相互作用尤为关键,可产生抗肿瘤或促肿瘤的双重效应。尽管ICC的TME具有重要临床意义,现有研究多聚焦于PD-L1表达、CD8+T细胞浸润等单一标记物或细胞亚群,且研究结果存在显著异质性。传统研究主要依赖免疫组化染色和批量转录组数据,对细胞组成及交互作用的解析存在主观性强、分辨率不足等局限。由于肿瘤细胞具有重塑TME免疫表型的关键能力,目前对肿瘤细胞与浸润免疫细胞的动态互作网络仍缺乏深入理解,这种认知缺陷严重制约了靶向TME治疗策略的开发。

模式流程图(图片源自Hepatology)

传统批量转录组技术无法解析细胞异质性,而单细胞RNA测序虽能识别细胞亚群,却难以保留空间位置信息。空间转录组技术的突破为解析基因表达的空间分布特征提供了全新工具,使研究者能在组织结构背景下,系统研究肿瘤特征性分子与关键细胞亚群的时空互作关系。该技术不仅能精确定位肿瘤内免疫浸润的分子与细胞组成,还可完整保留组织结构的空间信息,为阐明TME各组分间的交互作用机制提供了前所未有的研究视角,对开发精准靶向治疗策略具有重要意义。

本研究应用空间转录组技术对ICC肿瘤免疫浸润特征进行系统解析,发现存在巨噬细胞主导型(macrophage+)和浆细胞主导型(plasma cell+)两种截然不同的浸润模式。其中胶原结构巨噬细胞受体(MARCO)+肿瘤相关巨噬细胞(TAM)是巨噬细胞主导型样本的特征性群体,提示该亚型具有免疫耐受性微环境特征。通过20例ICC样本的空间转录组数据和多色免疫荧光验证,作者首次发现MARCO+ TAM与组织蛋白酶E(CTSE)+肿瘤细胞存在空间共定位特征,且两者均与患者不良预后显著相关。这些发现不仅深化了对ICC免疫微环境的认知,更为突破性治疗靶点的开发提供了重要理论依据。

原文链接:

https://doi.org/10.1097/HEP.0000000000001138

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肝内胆管癌# #免疫浸润#

20 举报