BMJ:加巴喷丁类药物(Gabapentinoids)治疗与自残风险——一项基于人群的自我对照病例系列研究

2025-06-22 MedSci原创 MedSci原创 发表于上海

研究提示加巴喷丁类药物虽然与自残行为存在时间关联,但其本身并非风险的直接诱因,临床重点应放在治疗前及停药后的风险识别及管理。

研究亮点

- 自残风险在加巴喷丁类药物治疗前90天显著升高,提示疾病或症状本身可能是风险驱动因素。

- 治疗期间自残风险趋于正常水平,但在停药后14天内自残风险再次显著上升。

- 研究结果不支持加巴喷丁类药物本身直接导致自残行为,但强调了整个用药过程中患者监测的重要性。

研究概况

近期发表于《英国医学杂志》(BMJ 的一项研究,利用英国临床实践研究数据库(CPRD Aurum)结合住院数据及国家统计数据,采用自我对照病例系列(SCCS)设计,系统评估了加巴喷丁类药物(包括加巴喷丁和普瑞巴林)治疗与成人患者自残风险之间的关系。研究纳入了在2000年至2020年间既有加巴喷丁类处方又首次发生住院自残事件的1万余名成人,分析了自残事件在治疗前、治疗中及治疗后不同时间窗口的发生率及风险比,排除了癫痫、物质滥用及癌症等潜在混杂因素对数据的影响。通过多重敏感性分析及负面对照验证,确保研究结果的稳健性和可靠性。

研究背景

加巴喷丁类药物最初作为抗癫痫药物问世,现广泛用于神经性疼痛、广泛性焦虑障碍及其他神经精神疾病的治疗。近年,因其扩展至多种非授权适应症,其处方量持续攀升,引发了学术界及监管机构对其潜在依赖性和心理副作用的关注。一些早期临床研究和观察性报告曾提示抗癫痫药物可能提升患者的自杀风险,但关于加巴喷丁类药物与自残之间的关联尚无定论且结果互相矛盾,且多数学术研究未能涵盖治疗开始前及停药后的风险变化。鉴于加巴喷丁类药物广泛的临床使用及患者安全的核心关注,亟需具备更高证据级别和精准时间节点分析的研究,以厘清药物使用与自残风险之间的因果关系及动态特征。

研究方法

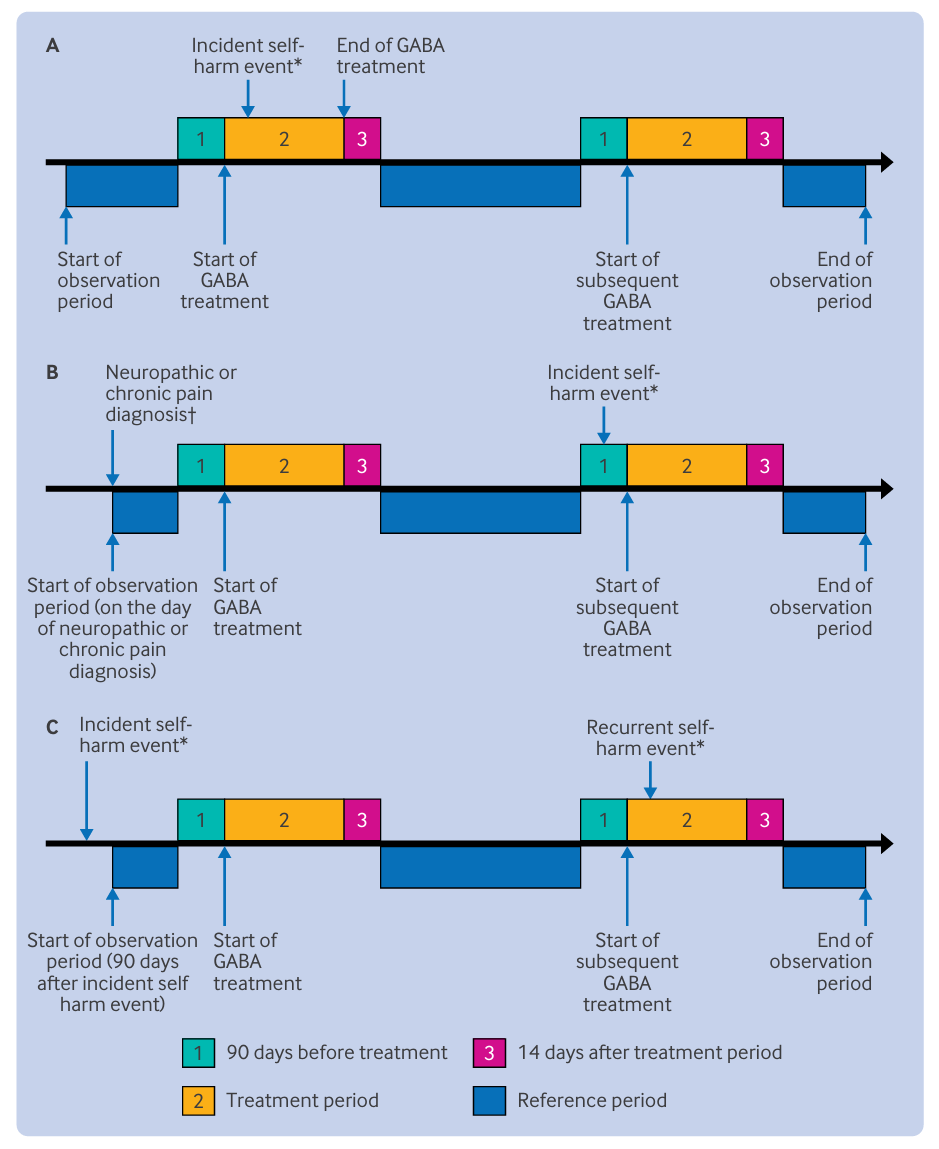

本研究采用自我对照病例系列设计,该设计以发生研究事件(本研究为自残)且伴有暴露因素(用药)的个体为研究对象,通过比较同一患者不同时间段的事件发生率,内控所有时间固定混杂因素。研究利用英格兰区域广泛覆盖人群的电子健康记录数据库,提取成人患者的加巴喷丁类药物处方信息及首次住院自残事件(包含ICD-10编码X60-X84,Y10-Y34除Y33.9)数据,划分“治疗前90天”、“治疗期间”、“停药后14天”及“参考期”等时间窗口,对不同风险期内的自残事件发生率进行条件泊松回归分析,调整年龄、季节、阿片类药物和精神类药物的同时使用。纳入标准排除患有癫痫、物质滥用或癌症的患者,以避免潜在的药物使用模式差异及自残风险差异造成的偏倚。

主要结果

- 样本及特征

研究共有10,002名符合纳入标准的成人患者,女性占66.5%,平均观察起始年龄39岁,平均随访时长逾13年。47.7%患者仅使用加巴喷丁,31.6%仅使用普瑞巴林,20.7%同时使用两者。62.3%的患者被诊断为神经性或慢性疼痛,超过88%具备抑郁、焦虑、躁狂或其他精神障碍等心理疾病病史。用药多以抗抑郁药、阿片类及催眠安定药为主(详见下表)。

| 患者特征 | 人数(%) |

|---|---|

| 总患者数 | 10,002 |

| 平均观察起始年龄(岁) | 39.01 (SD 14.92) |

| 仅使用加巴喷丁患者数 | 4,767 (47.66%) |

| 仅使用普瑞巴林患者数 | 3,164 (31.63%) |

| 同时使用加巴喷丁和普瑞巴林患者数 | 2,071 (20.71%) |

| 神经性或慢性疼痛诊断患者数 | 6,227 (62.26%) |

| 抑郁症患者数 | 8,009 (80.07%) |

| 焦虑障碍患者数 | 5,546 (55.45%) |

| 躁狂及其他精神疾病患者数 | 8,819 (88.17%) |

| 六个月内抗抑郁药使用患者数 | 7,105 (71.04%) |

| 六个月内阿片类药物使用患者数 | 4,621 (46.20%) |

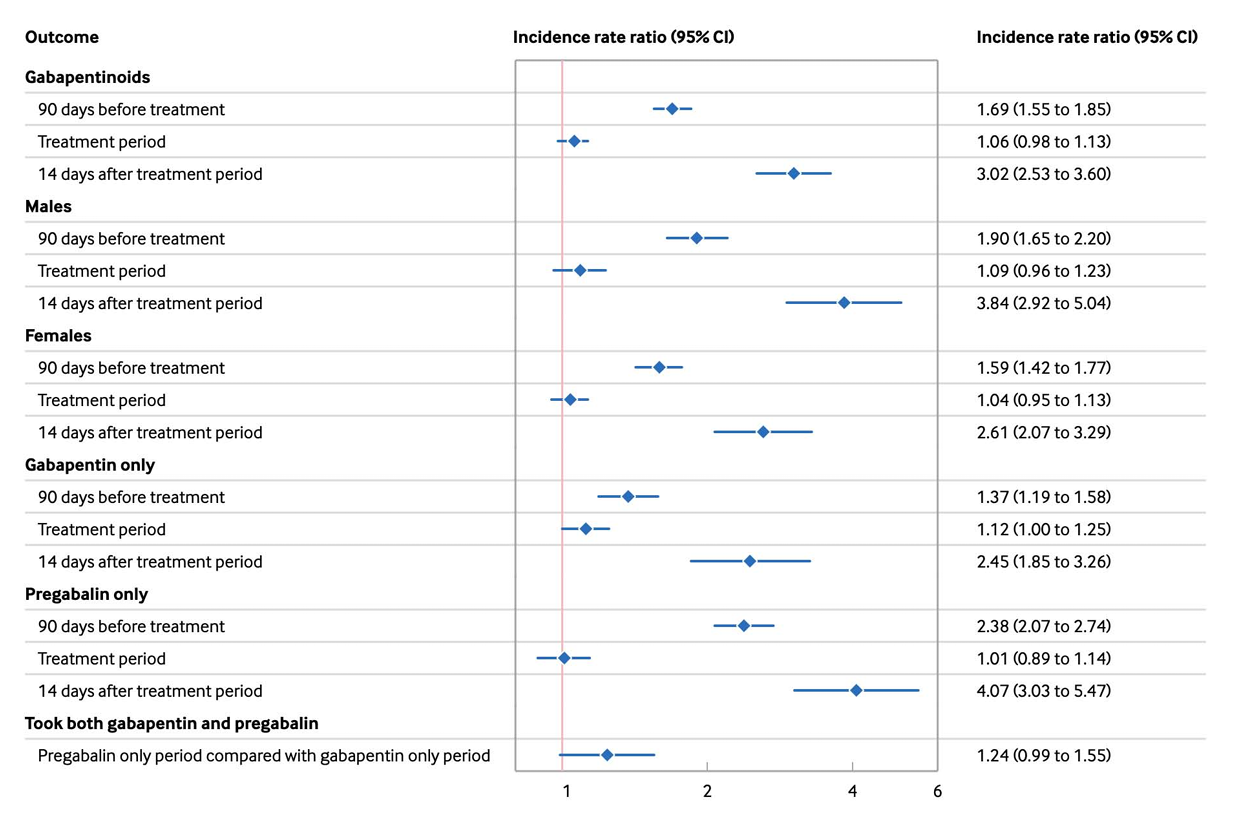

- 自残事件发生率及风险比

| 时间窗口 | 事件数 | 总人年 | 发病率(每100人年,95%CI) | 调整后IRR(95%CI) | P值 |

|---|---|---|---|---|---|

| 治疗前90天 | 615 | 3,663.56 | 16.79 (16.65–16.92) | 1.69 (1.55–1.85) | <0.001 |

| 治疗期间 | 1,878 | 19,442.09 | 9.66 (9.62–9.70) | 1.06 (0.98–1.13) | 0.14 |

| 停药后14天 | 130 | 439.22 | 29.60 (29.09–30.11) | 3.02 (2.53–3.60) | <0.001 |

| 参考期(非暴露期) | 7,379 | 109,244.73 | 6.75 (6.74–6.77) | 1.00 (基线) | — |

-

风险动态趋势

利用样条分析发现,自残风险大约在加巴喷丁类药物治疗前40天达到峰值,之后随治疗启动风险逐渐下降,治疗期间趋于平稳,停药后14天内风险再次显著上升。 -

亚组及交互分析

不同性别、年龄及精神疾病亚组分析显示一致风险趋势。比较普瑞巴林与加巴喷丁单独治疗期间的风险,普瑞巴林显示略微升高但无统计学显著差异(IRR 1.24,95%CI 0.99-1.55)。合用阿片类药物期间的自残风险无显著增加,提示合用不加大自残风险,但仍需谨慎。 -

次级分析与敏感性验证

复发性自残分析与主分析趋势一致,多种敏感性分析(如暴露期定义调整、用药依从性假设改变等)与负面对照事件分析均支持结果的稳健性。

图:研究设计及时间窗划分示意图,患者观察期从基线到事件的4个风险窗口划分:治疗前90天、治疗期、治疗后14天及参考期

图:调整后加巴喷丁类药物不同风险期自残事件发生率比的森林图

研究意义与价值

本研究通过严格的自我对照设计,首次全面刻画了加巴喷丁类药物治疗全过程中自残风险的时间动态,突破以往回顾性队列研究无法有效控制个体固定混杂因素及缺乏治疗前后风险细节的局限。结果强调:

-

加巴喷丁类药物治疗前自残风险明显升高,提示疾病本身或其恶化状态(如疼痛加剧、情绪波动)才是自残的主要驱动因素,而非药物本身直接引发。

-

治疗期间自残风险基本恢复到正常水平,这可能来源于对疾病本身的积极干预和患者密切监测。

-

停药后的短期高风险期不可忽视,这支持了临床实践中对于治疗结束后患者继续心理及行为状态监控的必要性,避免因停药造成潜在精神健康恶化。

-

不同加巴喷丁类药物与自残风险存在微小差异,但证据尚不足以断言普瑞巴林风险更高,提示药物选择需更加综合考虑个体风险情况。

总体而言,研究提示加巴喷丁类药物虽然与自残行为存在时间关联,但其本身并非风险的直接诱因,临床重点应放在治疗前及停药后的风险识别及管理。加强多学科联合干预机制,尤其是在治疗转折节点,或可有效减少自残事件的发生,提高患者安全。

梅斯小编点评

这项基于广泛人群数据库,采用创新自我对照病例系列研究设计的工作,为加巴喷丁类药物的安全性评估带来了宝贵视角。其最重要的贡献是揭示了自残风险在治疗启动前已高企,提示无须过度“妖魔化”药物本身,而应更多关注患者病理状态和心理背景。此外,停药后风险的短期升高提醒临床医生和患者,治疗终止仍是风险管理的关键时刻。未来研究可进一步结合生物标志物和心理评估,深入解析加巴喷丁类药物对神经化学系统的影响机理,并探索个体化安全用药策略。病情严重或精神合并症患者的精准管理,将是提升加巴喷丁类药物临床应用安全性的重要方向。

原始出处

Yuen ASC, Chen B, Chan AYL, et al. Use of gabapentinoid treatment and the risk of self-harm: population based self-controlled case series study. BMJ 2025;389:e081627. DOI: 10.1136/bmj-2024-081627. Published 10 March 2025.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#加巴喷丁类药物# #自残风险#

17 举报